|

Writer Officina Blog

Writer Officina Blog

|

Erri De Luca. Nato a Napoli nel 1950, ha scritto narrativa,

teatro, traduzioni, poesia. Il nome, Erri, è la versione italiana

di Harry, il nome dello zio. Il suo primo romanzo, “Non ora, non

qui”, è stato pubblicato in Italia nel 1989. I suoi libri

sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in inglese, francese,

swahili, russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale

alcune parti dell’Antico Testamento. Vive nella campagna romana dove

ha piantato e continua a piantare alberi. Il suo ultimo libro è "A

grandezza naturale", edito da Feltrinelli.

Erri De Luca. Nato a Napoli nel 1950, ha scritto narrativa,

teatro, traduzioni, poesia. Il nome, Erri, è la versione italiana

di Harry, il nome dello zio. Il suo primo romanzo, “Non ora, non

qui”, è stato pubblicato in Italia nel 1989. I suoi libri

sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in inglese, francese,

swahili, russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale

alcune parti dell’Antico Testamento. Vive nella campagna romana dove

ha piantato e continua a piantare alberi. Il suo ultimo libro è "A

grandezza naturale", edito da Feltrinelli. |

Patrizia Rinaldi si è laureata in Filosofia all'Università

di Napoli Federico II e ha seguito un corso di specializzazione di scrittura

teatrale. Vive a Napoli, dove scrive e si occupa della formazione dei ragazzi

grazie ai laboratori di lettura e scrittura, insieme ad Associazioni Onlus

operanti nei quartieri cosiddetti "a rischio". Dopo la pubblicazione

dei romanzi "Ma già prima di giugno" e "La

figlia maschio" è tornata a raccontare la storia

di "Blanca", una poliziotta ipovedente da cui è

stata tratta una fiction televisiva in sei puntate, che andrà in

onda su RAI 1 alla fine di novembre.

Patrizia Rinaldi si è laureata in Filosofia all'Università

di Napoli Federico II e ha seguito un corso di specializzazione di scrittura

teatrale. Vive a Napoli, dove scrive e si occupa della formazione dei ragazzi

grazie ai laboratori di lettura e scrittura, insieme ad Associazioni Onlus

operanti nei quartieri cosiddetti "a rischio". Dopo la pubblicazione

dei romanzi "Ma già prima di giugno" e "La

figlia maschio" è tornata a raccontare la storia

di "Blanca", una poliziotta ipovedente da cui è

stata tratta una fiction televisiva in sei puntate, che andrà in

onda su RAI 1 alla fine di novembre. |

Gabriella Genisi è nata nel 1965. Dal 2010 al 2020,

racconta le avventure di Lolita Lobosco. La protagonista è

un’affascinante commissario donna. Nel 2020, il personaggio da lei

creato, ovvero Lolita Lobosco, prende vita e si trasferisce dalla

carta al piccolo schermo. In quell’anno iniziano infatti le riprese

per la realizzazione di una serie tv che si ispira proprio al suo racconto,

prodotta da Luca Zingaretti, che per anni ha vestito a sua volta proprio

i panni del Commissario Montalbano. Ad interpretare Lolita, sarà

invece l’attrice e moglie proprio di Zingaretti, Luisa Ranieri.

Gabriella Genisi è nata nel 1965. Dal 2010 al 2020,

racconta le avventure di Lolita Lobosco. La protagonista è

un’affascinante commissario donna. Nel 2020, il personaggio da lei

creato, ovvero Lolita Lobosco, prende vita e si trasferisce dalla

carta al piccolo schermo. In quell’anno iniziano infatti le riprese

per la realizzazione di una serie tv che si ispira proprio al suo racconto,

prodotta da Luca Zingaretti, che per anni ha vestito a sua volta proprio

i panni del Commissario Montalbano. Ad interpretare Lolita, sarà

invece l’attrice e moglie proprio di Zingaretti, Luisa Ranieri. |

|

Altre interviste su Writer

Officina Magazine

|

Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori

emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,

ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo

articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da

seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo

già formattato che per la copertina.

Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori

emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,

ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo

articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da

seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo

già formattato che per la copertina. |

Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto

di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da

un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,

dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere

derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie

capacità senza la necessità di un partner, identificato nella

figura di un Editore.

Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto

di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da

un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,

dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere

derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie

capacità senza la necessità di un partner, identificato nella

figura di un Editore. |

Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,

arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel

DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti

di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli

della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle

favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia.

Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,

arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel

DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti

di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli

della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle

favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia. |

|

|

|

|

|

|

Blog

|

|

|

|

Biblioteca New

|

|

|

|

Biblioteca All

|

|

|

|

Biblioteca Top

|

|

|

|

Autori

|

|

|

|

Recensioni

|

|

|

|

Inser. Romanzi

|

|

|

|

@ contatti

|

|

|

Policy Privacy

|

|

999 e una notte a Roma

999 e una notte a Roma

|

Abbazia della Novalesa, Alpi piemontesi,

Abbazia della Novalesa, Alpi piemontesi,

Lunedì 11 novembre dell'A.D. 999

Al lume di una candela di sego che colava sulla bugia, Leonardo, un giovane oblàto che tutti all'abbazia chiamavano Leo, rientrò incappucciato nella propria cella dopo una giornata di duro lavoro, una cena deliziosa e un'interminabile preghiera. A tavola era stato servito un saporoso spezzatino di capriolo alle erbe di montagna, e i monaci - come da tradizione la sera di San Martino - avevano assaggiato per la prima volta il vino nuovo: un giovane rosso, vivace e ricco di singolarità proprio come Leo.

Il ragazzo dai capelli rossi, le orecchie un po' a sventola e lo sguardo stralunato, poggiò la bugia sul banchetto accanto alla branda (invero un po' corta per la sua statura) e s'infilò con tutto il saio sotto le pesanti coperte di lana.

Sporgendosi, soffiò sulla fiammella, e prima di addormentarsi infilò la mano tra la paglia e il bordo della branda dove teneva una candela di cera che aveva sottratto di nascosto in chiesa. Candida, liscia e profumata, ogni volta che ne inalava l'essenza, Leo immaginava api, fiori, miele... ma soprattutto le mani affusolate di Susanne, la ragazza delle candele.

Castana, dai lineamenti delicati e il corpo esile, lei era di origine francese, e passava di tanto in tanto al monastero per consegnare i ceri e le candele che produceva la sua famiglia. Inoltre Leo la vedeva ogni domenica a messa, e durante quelle funzioni i loro sguardi s'incrociavano spesso. Gli piaceva tutto di lei, a partire da quel nome così poetico, ma più di ogni altra cosa di Susanne amava le graziose smorfie del viso.

Il richiamo di una civetta arrivava dal bosco a intervalli regolari, ma presto Leo non lo udì più perché cadde in un sonno profondo e ristoratore. Dopo un tempo imprecisato però, al verso della civetta si sovrapposero dei colpi alla porta, secchi e sordi come quelli di un martello, scanditi da misteriose pause.

Leo ne venne destato.

“Chi è?” chiese alzando il busto e vedendo un lieve alone di luce sotto lo spiraglio dell'uscio.

Non rispose nessuno.

“Matteo, lo so che sei tu! Oppure sei Anselmo.”

La porta della cella si aprì lentamente, e una terrificante sagoma nera, alta e minacciosa, si infilò silenziosa all'interno della cella! In testa aveva un ampio cappuccio e nella mano destra stringeva l'ombra di una temibile falce!

“Tanto lo so che sei Matteo!” disse il rosso ostentando una certa sicurezza, ma non poté far a meno di rannicchiare le ginocchia al petto per l'inquietudine che quell'immagine gli procurava.

L'imponente figura si stagliava nel flebile rettangolo di luce che entrava dall'uscio aperto... immobile e silenziosa lo fissava impugnando la falce dritta al proprio fianco... e all'improvviso una specie di cinghiale che sbuffava e grugniva attraversò il corridoio oltre la porta.

“Fatele finita! Mi state mettendo paura!”

Sorda a quelle parole, la Morte sollevò la falce e prese ad avanzare, facendo sibilare la sua voce minacciosa.

“Per te è finita! Dì le tue ultime preghiere, e preparati all'aldilà!”

L'animale peloso nel corridoio, passò di nuovo di fronte alla porta, e il rosso sollevò con entrambe le mani il banchetto facendo cadere a terra la bugia.

“Guardate che ve lo tiro, eh!”

La Morte si fermò sui suoi passi.

“È inutile che ti opponi. Il tuo destino è segnato.”

La falce si abbassò sul ragazzo nella branda, che prima si parò col banchetto e poi afferrò l'attrezzo per il manico, strattonandolo con forza.

La Morte perse l'equilibrio rovinandogli addosso, e iniziò così una colluttazione che divenne presto impari poiché l'animale peloso entrò furente nella cella, unendosi all'altro mostro per sopraffare il ragazzo impaurito. Col peso del corpo lo bloccarono sulla branda e gli tapparono la bocca soffocando le sue grida di dolore.

“Qual è il tuo ultimo desiderio?” gli chiese la Morte, continuando però a coprirgli la bocca con la mano.

Leo mugugnava col naso, e il cinghiale prese a fargli il solletico sui fianchi, facendolo dimenare tra le coperte.

“Basta! Fatela finita! Siete due scemi!” sbottò Leo quando la Morte gli liberò la bocca per il timore che soffocasse.

I due mostri a quel punto lo lasciarono stare, iniziando a ridere a crepapelle.

Erano Matteo e Anselmo, grandi amici di Leo, il quale l'aveva capito subito, ma la scena era stata così ben congegnata da procurargli comunque un certo spavento.

“Ma non siete stanchi?” chiese loro il rosso.

“Calmati, siamo passati per mostrarti una cosa” gli rispose Matteo sfilandosi il grosso cappuccio.

Anselmo intanto, liberatosi dalla pelliccia d'orso, andava a recuperare la candela nel corridoio.

“Che cosa dovete mostrarmi?”

“Un libro.”

“Che libro?”

“Vedrai. Ti piacerà.”

Il biondo Anselmo rientrò con una candela in una mano e un volume nell'altra. Rimise in piedi il banchetto per poggiarvi sopra la propria bugia, e iniziò a sfogliare le pagine per cercare una figura. Appena la trovò, voltò il libro per mostrarla al rosso.

“Che ne dici?”

Il disegno ritraeva una seducente ragazza orientale dai lunghi capelli scuri, seduta senza veli su un sontuoso letto di fronte a un nobile uomo, il quale ne ammirava le grazie sdraiato su un fianco. I seni tondi e floridi erano completamente scoperti, così come la sommità del sedere e le lunghe gambe, mentre un lembo del lenzuolo le copriva il sesso. Ma più invitanti delle nudità erano lo sguardo peccaminoso di lei, e le sue labbra socchiuse, da cui faceva capolino una lingua maliziosa. Un'altra ragazza che le somigliava sedeva ben vestita ai piedi del letto.

“Dammelo un secondo!” gli disse Leo proiettandosi con le braccia verso il libro, ma Anselmo si ritrasse per tempo e il rosso dovette poggiare le mani sul pavimento per non finire faccia a terra.

“Ce ne sono anche altre di immagini” intervenne Matteo chinatosi per liberare le caviglie dai trampoli che l'avevano reso una specie di gigante. A differenza degli altri due, lui aveva i capelli neri come la pece.

Il biondo intanto stringeva il volume al petto, continuando a stuzzicare la curiosità di Leo e a prendersi gioco della sua impazienza.

“È la traduzione di un libro arabo dalle sfumature erotiche... un insieme di racconti. A dire il vero, la maggior parte sono mortalmente tediosi, ma ce ne sono alcuni abbastanza intriganti. I più belli li riconosci subito per via delle pagine consumate... Il libro s'intitola Le mille e una notte.”

“Chi ve l'ha dato? Perché non me lo lasci? Giuro che ve lo ridò domani.”

“Ma non eri stanco?”

“Ormai mi avete svegliato.”

“Va bene te lo diamo, ma ricordati che ci devi un favore.”

“Certo, certo! Accendimi la candela, per cortesia!”

Il libro, racchiuso in una copertina di cuoio chiaro, passò dunque nelle mani del rosso, che ringraziò i due amici.

“Siete stati gentili a portarmelo. Che Dio vi benedica.”

“Figurati” gli disse Matteo. “C'è un racconto in cui una principessa finge per amore di essere un maschio e...”

“Zitto! Zitto! Non dirmi nulla!”

“Hai ragione. Noi andiamo a dormire. Buona lettura!”

“Buonanotte, e grazie ancora.”

Quando rimase solo, Leo s'affrettò a sostituire la candela di sego con quella di cera, perché le avventure arabe lo stavano attendendo e leggere di notte immerso nella luce che profumava di cera fusa era un piacere che nell'esperienza del rosso aveva pochi eguali.

Il libro inoltre era di un materiale nuovo, la carta, e quando il ragazzo l'aprì, un'ammaliante essenza orientale di lino e canapa si mischiò al profumo della cera fusa.

Leo andò subito in cerca delle altre immagini, che raffiguravano tipici personaggi orientali, oasi del deserto, tappeti volanti, elefanti preziosamente bardati, un genio che usciva da una lampada e tante altre incantevoli ragazze.

Iniziò quindi a leggere il primo racconto che narrava di un sultano delle Indie, buono e pacifico, che era diventato feroce e spietato dopo aver scoperto che la moglie in sua assenza amava concedersi agli schiavi neri del palazzo. Furioso di gelosia, l'aveva fatta uccidere, e per placare la sua insaziabile ira aveva preso a unirsi in matrimonio ogni giorno con una sposa nuova, uccidendole tutte alla fine della prima notte trascorsa insieme. Quelle atrocità erano andate avanti a lungo, finché la coraggiosa figlia del visir, Shahrazad, aveva deciso d'intervenire, e dopo aver sposato il sultano, notte dopo notte lo aveva ammaliato raccontandogli una serie di favole, una più intrigante dell'altra, salvando così la vita a sé stessa e alle altre ragazze del regno.

Era lei l'affascinante ragazza ritratta sul letto del sultano, e Leo si soffermò di nuovo a fantasticare su quel disegno.

Poi lesse tante altre pagine, di quelle più lise, fino a quando le palpebre iniziarono a vacillare, inducendolo a chiudere il libro e a poggiarlo sul banchetto.

Ma il tempo era volato e non passò molto prima che i rumori degli altri monaci lo svegliassero di nuovo, avvisandolo che era già arrivata l'ora della preghiera notturna e bisognava rimettersi in piedi.

Con uno sforzo sovraumano il giovane oblato si levò dalla branda.

2

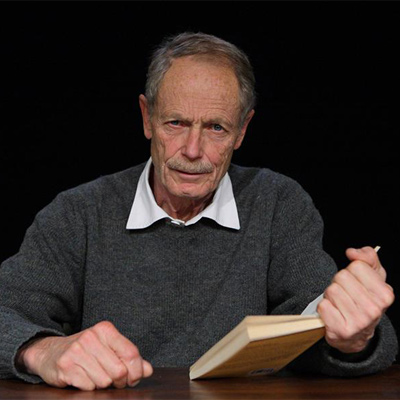

A rimanere sveglio fino a tardi in compagnia di un bel libro arabo in quella notte di S. Martino di fine millennio, fu anche uno studioso di una cinquantina d'anni dall'espressione austera, l'incarnato roseo e lo sguardo pacifico. Comodamente seduto su una sontuosa poltrona dorata, Gerberto d'Aurillac indossava la tunica più candida che si potesse immaginare, mentre una morbida coperta ricamata gli copriva le gambe e un focolare ardeva al suo fianco.

Le pagine del libro, aperto fra le mani a favore della luce di un candelabro d'argento, erano impreziosite da immagini affascinanti, ma in questo caso il soggetto dei disegni non era la bellezza di principesse e odalische orientali, bensì la perfezione con cui ruote, ingranaggi e altre parti meccaniche si componevano fra loro a formare ingegnosi macchinari destinati alle produzioni più svariate. In particolare l'immagine che Gerberto aveva in quel momento sotto agli occhi rappresentava un impianto per triturare le fibre vegetali, fino a ridurle a una fine poltiglia che sarebbe poi diventata carta - lo stesso incredibile materiale di cui era fatto quel libro.

La tecnologia meccanica esercitava su Gerberto un fascino prodigioso ed egli stesso si dedicava alla progettazione delle macchine, cimentandosi personalmente nella costruzione di sofisticati congegni perfettamente funzionanti. Tuttavia un cupo pensiero, tra i più angoscianti che possano affliggere l'animo umano, stava continuamente interrompendo quell'interessante lettura...

Le migliori creazioni del suo ingegno e delle sue mani facevano mostra di sé su dei banconi in fondo alla sala, e in quel momento i loro riflessi metallici brillavano nella penombra. A risplendere erano anche le incisioni dorate sul dorso di centinaia di libri, allineati sugli scaffali che coprivano quasi per intero la parete opposta rispetto ai tre finestroni.

Molti di quei testi, così come quello che Gerberto stava consultando, non erano scritti né in latino, né in greco, bensì in arabo, ma per lui ciò non costituiva più un impedimento insormontabile come lo era stato in passato.

Umile di origine, Gerberto da giovane aveva studiato come oblato ad Aurillac, e già allora aveva dato prova di un intelletto fuori dal comune, tanto che il duca di Barcellona, Borrell II, in visita al monastero francese, era stato talmente colpito dall'acume di quel ragazzo, da prodigarsi non poco per portarlo presso la sua corte spagnola. In Catalogna il giovane Gerberto era così potuto entrare in contatto con l'avanzatissima cultura araba del vicino Califfato di Cordoba, innamorandosi del grande sapere orientale e in particolare delle scienze esatte.

Ferratissimo in teologia, filosofia, storia, letteratura e anche in musica, la passione per la matematica e le sue concrete applicazioni non l'aveva più abbandonato, anzi aveva mantenuto un posto di privilegio fra i suoi interessi culturali. Investigando il senso profondo di quelle conoscenze antiche, Gerberto d'Aurillac era presto divenuto l'intellettuale latino più brillante e poliedrico del suo tempo, guadagnandosi in questo modo il favore dell'imperatore. Era quindi asceso alle massime cariche ecclesiastiche, e nonostante le traversie che le lotte di potere avevano posto sul suo cammino, il 2 aprile di quel 999 era divenuto papa col nome di Silvestro II.

Dunque colui che si apprestava a traghettare la Chiesa di Cristo nel secondo millennio, oltre a essere il primo francese a ricoprire il ruolo di vicario di Cristo in Terra, era anche il primo pontefice a potersi definire un autentico scienziato.

Gli impegni legati all'insediamento al Soglio di Pietro e la stesura degli atti programmatici del proprio ministero avevano momentaneamente distolto papa Silvestro II dai suoi interessi scientifici, tuttavia, anche ora che quell'amore aveva di nuovo tempo e modo di manifestarsi, esso era insidiato da una gravissima preoccupazione. Pure in quel momento, infatti, l'attenzione del papa-scienziato veniva sovente distolta dal ricordo del suo predecessore, morto improvvisamente all'inizio dell'anno.

Vista la giovane età di papa Gregorio V e l'ottima salute di cui aveva goduto fino a pochi giorni prima di morire, sul momento si era creduto a un avvelenamento, ma il suo era stato solo il primo di una lunga serie di analoghi decessi avvenuti tra le mura di quel palazzo, e non si capiva come facesse il veleno a eludere i controlli e le misure di sicurezza sempre più stringenti. Una misteriosa forza omicida continuava a colpire inesorabile, accrescendo, oltre allo scompiglio e alla paura, anche gli interrogativi riguardo a quelle morti inspiegabili. Chi ne era l'artefice? E in che modo agiva?

Venuto a conoscenza di quei fatti luttuosi ed essendo stato testimone diretto degli ultimi decessi, il nuovo papa francese era stato colto dalla comprensibile paura di cadere egli stesso vittima del mortale inganno, e la sua mente si sforzava di trovare una spiegazione a quanto stava accadendo intorno a sé.

Quei delitti, poi, oltre a mettere in allarme l'istinto di sopravvivenza di Gerberto d'Aurillac, affliggevano anche la sua parte più razionale, perché lo scienziato che era in lui non poteva accettare quello che ormai credevano in molti, ossia che l'unica spiegazione possibile a quell'enigma fosse di ordine soprannaturale: l'effetto cioè di un potente maleficio, perpetrato da forze occulte legate alla stregoneria.

Il papa di Aurillac volse lo sguardo al fuoco, ridotto ormai a un silenzioso cumulo di braci, e chiuse infine il libro che teneva fra le mani. Alzatosi in piedi, s'avvicinò al suo segretario, che ormai da un pezzo s'era assopito su un'altra poltrona dello studio. A causa del sonno, il contegno cordiale e affabile di quello che non era più un ragazzo (a dispetto di capelli ancora folti e neri, sempre ben pettinati) aveva lasciato spazio a una espressione buffa, quasi fanciullesca.

Il papa ne sorrise.

“Mi dispiace destarvi Messer Alessandro” gli disse scuotendolo delicatamente su una spalla. “Si è fatto tardi e, come ben sapete, domani ci attende una giornata densa di impegni.”

“Certamente Santità” rispose l'altro destandosi prontamente.

Papa Silvestro II e il suo collaboratore più fidato si diressero quindi verso l'uscio per ritirarsi silenziosamente nei propri appartamenti.

3

L'abbazia della Novalesa, nella quale si trovavano come oblàti Leo, Matteo e Anselmo, sorge su un pendio erboso della Val Cenischia, a ridosso delle Alpi e del valico del Moncenisio che collega l'Italia con la Francia. Di lì inoltre passa la via Francigena, utilizzata dai pellegrini di tutt'Europa per recarsi a Roma e alle sue sante basiliche.

Al cospetto di verdi boschi, torrenti cristallini, altissime cascate, vette e strapiombi rocciosi, a fondarla erano stati i Franchi nel 726, e oltre a luogo di culto e di conoscenza, essa era stata concepita come avamposto sul confine meridionale del regno. Ai tempi della sua edificazione, a sud di tale limite si estendeva il regno longobardo, i cui ducati avevano occupato a macchia di leopardo buona parte dello stivale italiano.

Dunque quando Carlo Magno nel 773 aveva deciso di sottomettere i Longobardi per difendere il papa dalle minacce di Re Desiderio, in agosto gli antichi monaci della Novalesa avevano assistito all'arrivo di una colonna interminabile di soldati franchi, le cui armature scintillavano sotto il sole rovente.

Prima di attaccare le postazioni nemiche, Carlo Magno aveva fatto accampare le truppe nei pressi del monastero alpino, e l'abate dell'epoca aveva benedetto quell'impressionante mobilitazione di forze nella speranza di una guerra rapida e poco cruenta.

Invero le milizie che erano transitate vicino all'abbazia costituivano solo una metà dell'esercito germanico, in quanto un'altra fiumana di armature ferree era scesa contemporaneamente in Italia attraverso il valico del Gran San Bernardo.

Quando i Franchi avevano attaccato, le fortificazioni predisposte dai nemici a chiusura delle valli erano state letteralmente travolte, e i duchi longobardi, incapaci di contenere la soverchiante potenza delle armate germaniche, avevano presto ordinato la resa.

All'arrivo di quelle notizie, gli antichi monaci della Novalesa si erano rallegrati che il Signore avesse ascoltato le loro preghiere, e l'abbazia aveva dunque continuato a prosperare in un territorio cattolico e pacificato, godendo di privilegi straordinari e amministrando immensi possedimenti in Provenza, Piemonte e Liguria.

Il monastero della Novalesa era fiorito sotto i successori carolingi per tutto il secolo successivo, ma poi la situazione era improvvisamente mutata, e nel 906 l'abate in carica aveva dovuto prendere la grave decisione di abbandonare l'abbazia, e alla svelta!

Era stato organizzato tutto in pochi giorni, perché una minaccia incombeva su quelle valli alpine, e i monaci erano dovuti scappare alla volta di Torino con otto carri colmi di oggetti preziosi, arredi, libri e documenti vari. Solo due monaci erano rimasti nell'abbazia alpina - per scelta - e di lì a poco la loro fine era stata quella dei martiri cristiani, perché i Saraceni, insediatisi sempre più numerosi in Costa Azzurra, a un certo punto erano arrivati con le loro spade ricurve, le loro divise sfarzose e i pennacchi in testa. Il monastero era stato spogliato di ogni cosa rimasta, e infine dato alle fiamme.

Per decenni le incursioni saracene erano state un flagello anche per quella parte dell'impero, precisamente fino al 973, anno in cui il conte di Provenza, Guglielmo il Liberatore, e il marchese di Torino, Arduino il Glabro, indignati per il rapimento dell'abate di Cluny da parte degli infedeli, avevano unito le loro forze, distruggendo gli avamposti saraceni in Piemonte e in Provenza.

Intanto i monaci fuggiti dalla Novalesa avevano fondato un altro importante monastero a Breme, in Lomellina, non lontano da Pavia. L'avevano consacrato con lo stesso nome dell'abbazia distrutta - San Pietro - e mai si erano rassegnati all'idea di abbandonare definitivamente l'antico monastero alpino. Così, non appena se ne erano presentate le condizioni, l'abate Gezone aveva intrapreso la ricostruzione della Novalesa, affidando i lavori al monaco-architetto Bruningo, che per l'occasione era stato elevato al grado di priore.

Dunque nel marzo del '95 una quarantina di monaci-muratori, guidata dal priore-architetto Bruningo, avevano raggiunto i ruderi dell'antica abbazia alpina per iniziarne la ricostruzione. Leo, Matteo e Anselmo (i tre giovani oblati) facevano parte di quel gruppo di religiosi che ormai da quattro anni glorificava il Signore lavorando tra le montagne.

A mezzo miglio dal monastero si trova il borgo di Novalesa, che si era spopolato al tempo delle incursioni saracene, ma non completamente, in quanto alcune famiglie erano potute rimanere accettando di pagare ai musulmani un oneroso tributo di legname e alimenti. Esauritosi poi il pericolo e le razzie, molti di quelli che si erano allontanati avevano fatto ritorno, e l'inizio dei lavori all'abbazia aveva richiamato manodopera anche da Oltralpe, animando il paesino di nuovo fermento e nuova vita.

‘Il clima si è addolcito' solevano ripetere i vecchi del posto memori delle traversie del passato, e a giudicare dagli occhi della gente (specialmente quelli dei giovani), la fine del mondo non sembrava così vicina come proclamavano alcuni predicatori a caccia d'offerte.

Per via delle sue origini francesi, papa Silvestro II conosceva bene la Novalesa, e ogni volta che in passato aveva varcato il Moncenisio, non aveva potuto far a meno di gettare uno sguardo malinconico ai ruderi dell'antica abbazia distrutta dai Saraceni. Si era poi rallegrato venendo a sapere dei lavori di ricostruzione, e quando l'estate di tre anni prima era sceso di nuovo in Italia, alla vista dei ponteggi aveva deciso di fare una piccola sosta per andare a vedere. L'architetto Bruningo in quei giorni era a Torino per delle commissioni, e Gerberto d'Aurillac (in quel periodo decaduto dalla carica di arcivescovo di Reims) aveva fatto di tutto per non disturbare i monaci a lavoro, chiedendo solo dell'acqua fresca per sé e i suoi accompagnatori. A portargliela erano stati proprio i tre oblati del monastero alpino (Leo, Matteo e Anselmo), ma né loro né gli altri fratelli della Novalesa avevano potuto immaginare che quell'umile monaco francese fosse un personaggio di assoluto rilievo, e men che mai che di lì a un paio d'anni avrebbe ricoperto la carica di pontefice.

4

Il priore Bruningo era chiamato da tutti l'architetto, e lui non disdegnava affatto quest'appellativo, anzi lo preferiva allo stesso titolo di priore al quale era stato elevato cinque anni prima, quando aveva ricevuto l'incarico di ricostruire la Novalesa.

Ancor prima che cantasse il gallo, l'architetto sollevò le pesanti coperte e scese dal letto con indosso la camicia di lana con cui aveva dormito. Durante la notte aveva sentito freddo, e anche se ormai mancava poco alla sua partenza per Roma, si ripromise di trasferirsi nel dormitorio comune: uno stanzone sopra le cucine dove aveva la branda la maggior parte dei monaci.

Aprì la piccola finestra e si stiracchiò di fronte allo spettacolo delle Alpi al primo albore: la sagoma imponente del Monte Rocciamelone era incorniciata da una striscia blu cobalto, e la sua cima innevata, a forma di piramide, emanava un alone di luce azzurra. Dalle montagne scendeva un freddo gelido, e mentre intorno all'abbazia era ancora buio pesto, verso il borgo si vedevano già i flebili bagliori dei primi focolari.

A bassa quota non aveva ancora nevicato e i lavori di restauro sicuramente avrebbero potuto andare ancora avanti, ma ormai era tutto deciso: quel sabato il cantiere si sarebbe fermato e le maestranze sarebbero state liberate. D'altronde diversi lavoratori si erano già messi in viaggio per raggiungere le famiglie lontane prima di Natale, e lo stesso priore Bruningo - come detto - era in partenza per Roma. Del restauro se ne sarebbe riparlato a marzo, perché generale Inverno non avrebbe tardato ancora molto ad arrivare, bloccando ogni attività, comprese le guerre.

L'architetto si avvicinò a un catino d'acqua gelida e si sciacquò il viso. I suoi occhi scuri iniziavano a essere rovinati dall'età, ma proprio per questo il senso di fiducia e serenità che avevano sempre trasmesso s'era fatto ancora più forte. Tuttavia, osservandoli da vicino, una luce inquieta e indecifrabile emergeva viva dal profondo delle iridi.

Il priore prese il saio nero da una gruccia appesa al muro, e dopo esserselo infilato con un ampio movimento del busto, se lo sistemò addosso con molta cura. Si ravversò la chierica con un pettine, che passò anche sulla barba corta e appena imbiancata, dalla quale spuntava un grosso neo sulla guancia destra.

Pensava al suo imminente viaggio a Roma, all'incontro col nuovo pontefice, al Natale che avrebbe trascorso nell'Urbe immortale, e sebbene quella di partire non fosse stata una sua decisione, bensì un incarico giunto per lettera da Breme, Bruningo l'aveva accolto con entusiasmo.

Papa Silvestro II aveva infatti convocato per Natale un'udienza straordinaria delle abbazie, e il vecchio abate Gezone aveva chiesto all'architetto di unirsi alla delegazione dei priori scelti per rappresentare il monastero di Breme.

‘... come sapete, io purtroppo non posso più sostenere un viaggio del genere. Ma chi meglio di voi, eccellente priore Bruningo, potrebbe presentare a Sua Eminenza Santissima papa Silvestro II i disegni delle opere architettoniche mirabilmente realizzate dall'abbazia in questi anni, nonché i grandi progetti in studio per il futuro?' recitava a un certo punto la lettera dell'abate.

Il priore-architetto aveva più o meno gli stessi anni del pontefice francese (una cinquantina), e le molteplici imprese a cui aveva partecipato nel corso della sua carriera gli erano valse una certa fama, almeno nel suo settore. In particolare Bruningo aveva lavorato alla terminazione della chiesa di S. Andrea a Torino (la stessa dove quasi un secolo prima avevano trovato ospitalità i monaci della Novalesa in fuga dai Saraceni), a Breme aveva collaborato all'ampliamento dell'abbazia ed eretto il nuovo campanile, mentre a Pavia aveva guidato i lavori dell'imponente cattedrale. Poi naturalmente l'architetto avrebbe parlato al pontefice del restauro della Novalesa e dei suoi vecchi incarichi al di là delle Alpi.

Il priore Bruningo conosceva bene Roma per averla visitata più volte e soprattutto per averci vissuto quasi tre anni durante i suoi studi giovanili per diventare architetto. Ad essa era legato da memorie e sensazioni indelebili che, come un canto di sirene, infondevano in lui la voglia di tornare

Invero la sua prima volta nella città eterna, allorquando vi era giunto bambino insieme alla famiglia in occasione della Pasqua del '52, era stata un'esperienza tra l'allucinante e il traumatico. Fiumi di pellegrini rumorosi, file interminabili ai varchi, sporcizia nelle vie e una confusione infernale gli erano sembrati non finire più, e gli erano rimasti molto più impressi delle bellezze artistiche della città e del confortevole viaggio da Ravenna che il padre (agiato proprietario di una bottega tessile) aveva potuto permettere a tutta la famiglia.

Poi Bruningo era tornato nell'Urbe alla soglia dei vent'anni, e al contrario del primo, questo secondo soggiorno era andato oltre la definizione di piacevole, rivelandosi per lui come qualcosa di assolutamente travolgente e quantomai fecondo. In un tranquillo e soleggiato mese d'ottobre, inebriato dalla vitalità romana, circondato dalla bellezza dei monumenti, delle piazze, delle fontane, dei palazzi... ne era stato talmente rapito che aveva deciso di consacrare la sua vita all'architettura.

S'era dunque trasferito nella città eterna, e in quel periodo di studi Roma l'aveva sorpreso di nuovo, rimettendo completamente in discussione la sua scelta di prendere i voti. A fargli mutare prospettiva stavolta era stato l'amore di una ragazza: una bella romana di nome Lavinia che gli aveva regalato due anni di indimenticabile passione.

Nonostante fosse passata una vita da quei bei tempi, Bruningo pensava ancora a lei, e di certo non mancò di farlo quel mattino mentre finiva di prepararsi. Di lì a qualche settimana - chissà - avrebbe potuto anche incrociarla per le vie di Roma, e a quel pensiero l'emozione si mescolava a tanti interrogativi. A quale destino era andata incontro Lavinia? Com'era diventata? L'avrebbe riconosciuta? O magari sarebbe stata lei a farlo grazie a quel grande neo sulla guancia?

Bruningo scacciò dalla mente un'ombra di preoccupazione per i rischi del lungo viaggio, e uscito nel corridoio, batté energicamente le mani per radunare i monaci e condurli in chiesa per la prima preghiera del nuovo giorno.

“Buondì fratelli. Un'altra splendida alba si appresta a illuminare le nostre esistenze. Andiamo dunque a ringraziare il Signore!”

I monaci, insonnoliti e traballanti, si presentarono alla spicciolata recando alcune candele accese, e formate due file lungo il corridoio, scesero nel chiostro intonando un'antica lode al Signore.

Il corteo luminoso, sovrastato dagli sbuffi di condensa che fuoriuscivano dalle bocche dei monaci, attraversò il buio del sagrato, salì i gradoni della chiesa restaurata, e il grosso portone cigolò pesantemente sui cardini quando venne spinto.

Lungo la navata il canto dei religiosi si fece ancora più sublime, come se nemmeno le pietre informi dei muri o i freddi blocchi dei pilastri potessero rimanere indifferenti a quel coro angelico, e si sforzassero anche loro di contribuire alla sua magia.

Leo rivolse lo sguardo all'antico crocefisso al disopra dell'altare, illuminato da un cero, e si chiese se davvero quel bel canto potesse arrivare fino al Signore, e quanto piacevole potesse suonare alle orecchie dell'Altissimo. Si faceva quella domanda ogni volta che passava davanti al volto sofferente di quel Cristo in croce, dipinto di smalti screpolati; poi la sua fantasia prendeva immancabilmente altre strade, e quel mattino non poteva che andare allo scherzo che lui, Anselmo e Matteo avevano preparato per i loro fratelli.

Col suo aspetto singolare e il suo portamento stravagante, il rosso appariva fuori contesto in un cenobio di monaci, e a dire il vero anche il suo canto era un poco stonato. Di corporatura asciutta e carnagione pallida, aveva un viso allungato e spigoloso incorniciato da ispidi capelli rossi, mentre la bocca sporgente e le orecchie un po' a sventola non gli conferivano un'aria granché sveglia. Dai suoi occhi scuri e trasognati traspariva un misterioso turbamento interiore: una specie di sottile ansia senza fine, come un desiderio intimo e inconfessato. I fratelli della Novalesa probabilmente non s'ingannavano nell'attribuire l'origine della sua stranezza al fatto che era diventato orfano appena uscito dal grembo della giovanissima madre, morta dissanguata nel darlo alla luce. La ragazza se n'era andata senza rivelare il nome del padre, né questi s'era fatto avanti, quindi il neonato era stato affidato alla parrocchia e trasferito in un orfanotrofio dell'Emilia. La Chiesa l'aveva accolto e cresciuto come un figlio, e Leo l'amava e l'odiava proprio come si ama e si odia una famiglia vera: ciò che in essa apprezzava gli sembrava dovuto e scontato, mentre ciò che non soffriva gli era insopportabile.

Le orazioni notturne ricadevano senz'altro in questa seconda categoria, ma per fortuna di Leo alla Novalesa erano sempre molto brevi. Il rosso sapeva che per questo doveva ringraziare il priore Bruningo, in quanto l'architetto seguiva la Regola di San Benedetto secondo un'interpretazione assai morbida e flessibile (specie se si aveva come riferimento quella che imponeva a Breme il rigoroso abate Gezone). Ora et labora per Bruningo voleva dire semplicemente prega e lavora, e siccome intorno a sé vedeva sempre molto da fare e migliorare, sacrificava volentieri qualche orazione a favore dei lavori edili. Nel cantiere tuttavia non era raro udirlo intonare canti sacri, specialmente quando filava tutto liscio e l'opera riusciva bene. Inoltre permetteva ai monaci di scegliere se alloggiare nel dormitorio comune o in celle private, e sapeva bene che per lavorare con quel freddo bisognava mangiare e bere più del consentito. Insomma, nei limiti del possibile il priore Bruningo lasciava i fratelli liberi di regolarsi come meglio credevano agli occhi dell'Altissimo.

Mentre il Sole di fine autunno, ancora basso dietro le montagne, le contornava di una leggera striscia luminosa, i monaci raggiunsero le cucine per rifocillarsi con un pezzo di pane e del latte addolcito col miele. Poi nel magazzino indossarono i vecchi sai da lavoro, e si diressero al cantiere dove decine di maestranze locali si erano già messe all'opera. Alcuni impilavano pietre, altri smontavano travi di sostegno che ormai avevano esaurito il loro compito, altri ripulivano il tutto. Il sole spuntava ogni giorno più tardi e l'aria era così fredda ch'era impossibile rimanere fermi.

Leo e Matteo salirono all'ultimo piano dell'impalcatura eretta per edificare la facciata del nuovo palazzo abbaziale, e si dedicarono a un ultimo ritocco alle stuccature prima che anche quel ponteggio fosse smontato. Il moro, con un berretto di lana in testa, abbracciava una cofana di malta con una mano e con l'altra teneva una spatola, intento a sigillare scrupolosamente ogni giuntura fra le pietre, mentre il rosso lo seguiva trascinando un secchio d'acqua e una spazzola che bagnava e passava dove era appena intervenuto l'amico.

Alto all'incirca come Leo, Matteo era più muscoloso del rosso, e aveva capelli neri e vispi occhi verdi di quelli che fanno perdere la testa alle ragazze. Loquace e dinamico, all'abbazia risultava naturalmente simpatico a tutti, anche se nei suoi confronti persisteva una certa diffidenza a causa della cattiva reputazione dei genitori, arrestati entrambi per frode. Faceva il muratore da sempre ed era stato lui a insegnare a Leo i segreti del mestiere; l'aveva fatto con generosità, trasmettendogli le proprie conoscenze e consigli preziosi, come quello di non indossare l'ingombrante cappuccio del saio durante il lavoro, specialmente sui ponteggi.

“E se l'architetto si arrabbia per lo scherzo?” chiese il bel moro all'amico.

“Dici che è meglio avvertirlo?”

“Ma se poi ci vieta di farlo?”

I due avevano già discusso dell'argomento, e dopo un'occhiata a un grosso fagotto che avevano portato in cima all'impalcatura la sera prima, convennero nuovamente che era meglio non dire nulla al priore.

“Non credo che si arrabbierà” chiosò Matteo. “A ogni modo presto partirà per Roma, e al ritorno si sarà certamente dimenticato di tutto.”

Dunque i due si rimisero a lavorare alla facciata del palazzo in attesa che arrivasse Anselmo.

Il biondo non era un muratore come gli altri due oblati, ma un valente pittore che alla Novalesa si occupava degli affreschi alla chiesa restaurata, e inoltre, a dispetto della giovane età, era decisamente una persona colta, che aveva studiato e letto parecchio.

“Non mi piace!” esclamò a un certo punto Leo all'amico.

“Perché? A me pare che sia venuto un bel lavoro” ribatté l'altro riferendosi al muro.

“No, intendevo il libro: Le mille e una notte. Si parla in continuazione di ricchezza, di sfarzo, di denaro... e leggere queste cose mi annoia a morte. In compenso però le figure sono fantastiche.”

“Hai letto il racconto del genio che esce dalla lampada?”

“Sì. Odioso anche quello.”

“Comprendo, ma tu che gli chiederesti al genio? Che desiderio vorresti che ti esaudisse?”

Leo s'era fatta la stessa domanda quando aveva letto il racconto, e non aveva dovuto pensarci troppo: lui al genio avrebbe chiesto una serata in compagnia di Susanne, la ragazza delle candele, loro due insieme su un bel letto come Shahrazad e il sultano de Le mille e una notte! Anche se non era propriamente bella, la francesina gli piaceva da morire, ma a ogni modo rispose all'amico che i geni della lampada non esistevano.

“Dai! Cosa gli chiederesti?” lo incalzò l'altro.

“Gli chiederei di non far finire il mondo nell'anno 1000” rispose Leo per prenderlo in giro (a tavola la sera prima si era parlato di quella fantomatica profezia).

“Sì, come no!? Tu gli chiederesti la francesina!” indovinò l'altro.

Il volto di Leo si scaldò di un lieve rossore, intonato ai ciuffi ramati che fuoriuscivano dal berretto, e per reagire all'imbarazzo girò la domanda all'amico: “E tu cosa gli chiederesti?”

“Io la francesina non la chiederei. È troppo magra.”

“Non è magra” ribatté Leo un po' risentito, “e comunque a me basterebbe ascoltarla, sdraiato vicino a lei.”

Matteo allora sbottò a ridere.

“Ma che vai dicendo?! Tu non parli il francese. Dì la verità! Vorresti farci altro.”

“Te l'ho detto, mi basterebbe che mi narrasse delle storie... come la principessa al sultano.”

“In francese!?”

“Sì, in francese va benissimo.”

“Ma non ci capiresti nulla!”

“Qualcosa si capisce, e magari potrei farmene raccontare qualcuna che già conosco.”

Leo avrebbe ascoltato Susanne anche non intendendo una parola, perché amava il suo parlare in francese ed era certo che le piccole smorfie di lei, osservate da vicino, gli avrebbero raccontato più di mille parole.

Matteo lo fissò con scetticismo, e passando alla stuccatura successiva, cambiò discorso: “E se avessero ragione?”

“Chi?”

“I predicatori di Torino di cui parlava ieri sera a cena fratello Ernesto: quelli che dicono che il Giudizio Universale è imminente... mille e non più mille!”

“Ma figurati. Sono solo dei ciarlatani a caccia d'offerte. L'hai sentito Bruningo che ha detto!”

Al contrario di Matteo e di fratello Ernesto, Leo era immune al fascino delle profezie e dell'occulto in generale. Per istinto cercava le sue risposte nelle cose semplici, chiare, solari... mentre tutto ciò che si presentava come misterioso e artefatto lo indispettiva.

Il moro provò a insinuare il dubbio nell'amico: “Nessuno può conoscere i piani del Signore, e a dire il vero questa profezia è un po' troppo insistente per non destare dei sospetti”.

Pur parlando della possibilità di un imminente fine del mondo, nemmeno Matteo appariva granché preoccupato, e certamente la sua non era la serenità di chi sa di aver meritato un posto nel Regno dei Cieli. “Tutto il lavoro che abbiamo fatto all'abbazia potrebbe rivelarsi inutile... spazzato via ancor prima di essere ultimato.”

“Il Signore terrà ugualmente in conto le nostre fatiche” ribatté il rosso.

In quel momento i due s'accorsero che Anselmo stava arrivando nel piazzale sottostante e dunque finalmente lo scherzo poteva avere inizio.

Il pittore dai biondi capelli aveva un libro sotto al braccio e andò a sedersi sugli scalini dell'entrata dello scriptorium. Aprì il volume sulle ginocchia e finse di leggere mentre teneva costantemente d'occhio i suoi complici all'ultimo piano dell'impalcatura.

“Sei pronto?” chiese Matteo al rosso.

Questi stava già liberando il fagotto dal telo che lo copriva e annuì con espressione maliziosa. L'altro allora fece un cenno all'amico sugli scalini dello scriptorium.

Il biondo iniziò dunque a cantare in modo assai allegro, attirando su di sé l'attenzione dei muratori del cantiere.

“Bella la vita dell'artista, eh?” gli disse uno dei fratelli vedendolo ozioso e spensierato mentre lui era alle prese con delle pesanti pietre.

“A ognuno il suo mestiere, caro fratello Filippo!” gli rispose Anselmo riprendendo poi a cantare.

Matteo si sporse pericolosamente dalla sommità del ponteggio.

“Se rinasco, voglio fare la tua vita!” esclamò a gran voce rivolto anche lui al biondo col libro in mano.

Leo, intanto, avendo cura di non essere visto dal basso, accostò il contenuto del fagotto al bordo del ponteggio e lo spinse di sotto emettendo al contempo un urlo acuto e terrificante.

“Aaaaaaaaahhhhhhhhh!!!!!!!!!!!”

Tutti i fratelli muratori, le maestranze e dei pellegrini che erano nei pressi dell'abbazia, non poterono fare a meno di voltarsi da quella parte, e furono in molti a vedere una figura umana precipitare dalla sommità del ponteggio prima del terribile botto, sordo e ‘fatale'.

“Oh mio Dio!!!” urlò Matteo dall'alto.

Anselmo invece s'alzò in piedi sgomento, lasciando cadere a terra il libro e portando entrambe le mani alla bocca.

I monaci muratori accorsero sollevando la tunica per non inciampare, ma la gran parte di loro esitarono ad avvicinarsi al corpo riverso a terra, immobile e scomposto.

Qualcuno già pregava, ma di lì a poco, accortisi che quello precipitato era solo un fantoccio, i soccorritori presero ad apostrofare i due oblati che se la ridevano sul ponteggio.

“Ziete due defizenti!” urlò loro fratello Paolo nel suo caratteristico accento veneto.

Intanto il priore Bruningo si era affacciato da una finestra, e quando lo informarono dell'accaduto, l'angoscia sul suo volto lasciò spazio a una piccola risata.

|

|

Biblioteca

|

Acquista

|

Preferenze

|

Contatto

|

|

|

|