|

Writer Officina Blog

Writer Officina Blog

|

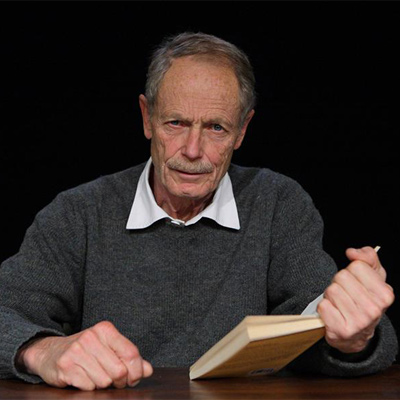

Erri De Luca. Nato a Napoli nel 1950, ha scritto narrativa,

teatro, traduzioni, poesia. Il nome, Erri, è la versione italiana

di Harry, il nome dello zio. Il suo primo romanzo, “Non ora, non

qui”, è stato pubblicato in Italia nel 1989. I suoi libri

sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in inglese, francese,

swahili, russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale

alcune parti dell’Antico Testamento. Vive nella campagna romana dove

ha piantato e continua a piantare alberi. Il suo ultimo libro è "A

grandezza naturale", edito da Feltrinelli.

Erri De Luca. Nato a Napoli nel 1950, ha scritto narrativa,

teatro, traduzioni, poesia. Il nome, Erri, è la versione italiana

di Harry, il nome dello zio. Il suo primo romanzo, “Non ora, non

qui”, è stato pubblicato in Italia nel 1989. I suoi libri

sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in inglese, francese,

swahili, russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale

alcune parti dell’Antico Testamento. Vive nella campagna romana dove

ha piantato e continua a piantare alberi. Il suo ultimo libro è "A

grandezza naturale", edito da Feltrinelli. |

Maurizio de Giovanni (Napoli, 1958) ha raggiunto la fama

con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi,

attivo nella Napoli degli anni Trenta. Su questo personaggio si incentrano

Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di

ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia, Vipera

(Premio Viareggio, Premio Camaiore), In fondo al tuo cuore, Anime

di vetro, Serenata senza nome, Rondini d'inverno, Il

purgatorio dell'angelo e Il pianto dell'alba (tutti pubblicati

da Einaudi Stile Libero).

Maurizio de Giovanni (Napoli, 1958) ha raggiunto la fama

con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi,

attivo nella Napoli degli anni Trenta. Su questo personaggio si incentrano

Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di

ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia, Vipera

(Premio Viareggio, Premio Camaiore), In fondo al tuo cuore, Anime

di vetro, Serenata senza nome, Rondini d'inverno, Il

purgatorio dell'angelo e Il pianto dell'alba (tutti pubblicati

da Einaudi Stile Libero). |

Lisa Ginzburg, figlia di Carlo Ginzburg e Anna Rossi-Doria,

si è laureata in Filosofia presso la Sapienza di Roma e perfezionata

alla Normale di Pisa. Nipote d'arte, tra i suoi lavori come traduttrice

emerge L'imperatore Giuliano e l'arte della scrittura di Alexandre

Kojève, e Pene d'amor perdute di William Shakespeare. Ha collaborato

a giornali e riviste quali "Il Messaggero" e "Domus".

Ha curato, con Cesare Garboli È difficile parlare di sé,

conversazione a più voci condotta da Marino Sinibaldi. Il suo ultimo

libro è Cara pace ed è tra i 12 finalisti del Premio

Strega 2021.

Lisa Ginzburg, figlia di Carlo Ginzburg e Anna Rossi-Doria,

si è laureata in Filosofia presso la Sapienza di Roma e perfezionata

alla Normale di Pisa. Nipote d'arte, tra i suoi lavori come traduttrice

emerge L'imperatore Giuliano e l'arte della scrittura di Alexandre

Kojève, e Pene d'amor perdute di William Shakespeare. Ha collaborato

a giornali e riviste quali "Il Messaggero" e "Domus".

Ha curato, con Cesare Garboli È difficile parlare di sé,

conversazione a più voci condotta da Marino Sinibaldi. Il suo ultimo

libro è Cara pace ed è tra i 12 finalisti del Premio

Strega 2021. |

|

Altre interviste su Writer

Officina Magazine

|

Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori

emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,

ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo

articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da

seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo

già formattato che per la copertina.

Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori

emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,

ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo

articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da

seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo

già formattato che per la copertina. |

Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto

di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da

un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,

dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere

derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie

capacità senza la necessità di un partner, identificato nella

figura di un Editore.

Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto

di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da

un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,

dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere

derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie

capacità senza la necessità di un partner, identificato nella

figura di un Editore. |

Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,

arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel

DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti

di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli

della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle

favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia.

Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,

arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel

DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti

di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli

della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle

favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia. |

|

|

|

|

|

|

Blog

|

|

|

|

Biblioteca New

|

|

|

|

Biblioteca All

|

|

|

|

Biblioteca Top

|

|

|

|

Autori

|

|

|

|

Recensioni

|

|

|

|

Inser. Romanzi

|

|

|

|

@ contatti

|

|

|

Policy Privacy

|

|

Sang Real

Sang Real

|

In principio c'era solo l'acqua.

In principio c'era solo l'acqua.

Gli dèi gridarono "Terra!" e apparve la terra. La coprirono d'alberi, segnarono il corso dei fiumi, riempirono la superficie di animali e ad ogni specie assegnarono il suo territorio. Orgogliosi di una tale creazione, meravigliati dalla sua bellezza, le più importanti divinità del cielo, il Sole e la Luna e i pianeti, erano stati i primi abitanti della terra. Il Sole suonava e cacciava. La Luna tesseva, dava la vita e accoglieva sorridente il marito ad ogni suo ritorno. I Chac mandavano le piogge levandosi in volo e spruzzando un po' d'acqua dalle zucche che portavano con sé. Quando si arrabbiavano, e succedeva regolarmente perché erano come fratelli, nessuno era più importante degli altri e tutti temevano l'ira del Sole, si sfogavano scagliando sulla terra lampi con le loro asce di pietra.

Passata l'iniziale euforia, il Sole si allontanò sempre più spesso e a lungo. La terra non finiva mai di sorprenderlo. Ogni albero, ogni sasso, ogni animale erano sorprendenti. Poiché egli non c'era mai, oppure perché lei era infedele e corrotta per natura, la Luna cominciò ad offrire a molti esseri viventi il fiore della sua plumiera. Il Sole si avvide dell'infedeltà della sua sposa perché cominciò a vedere spesso e ovunque il fiore che in origine cresceva esclusivamente nel giardino della sua casa. Non che anche lui non l'offrisse mai, ma fu proprio la quantità a deluderlo. D'improvviso la terra non gli piacque più. Troppe tentazioni per un dio. Decise così di tornare in cielo, un luogo di beatitudine dove i prodotti commestibili crescevano spontanei e in abbondanza e dove abitavano solo le divinità. La Luna si sentì immediatamente sola, come se la luce si fosse improvvisamente spenta. Decise di seguirlo. Il Sole non ne volle sapere, così lei si limitò a gravitargli intorno, e a gravitare attorno alla terra in cui era stata così felice.

Gli dei si bearono ancora per un po' di tempo di quella vista, della meraviglia che avevano creato, ma gli animali non avevano parola e quindi non potevano ringraziarli, né lodarli. Il Sole, la Luna e i quattro Chac decisero quindi di creare una specie superiore impastandola con il fango. Le nuove creature parlavano, ma non avevano intelligenza e nemmeno forza, ed essendo fatte di terra si scioglievano in ogni pioggia. Insoddisfatti, i Chac mandarono sulla terra un lungo acquazzone che distrusse dal primo all'ultimo gli uomini di fango.

Decisero di farli di legno. Queste creature parlavano, mangiavano e si riproducevano, ma avevano facce prive d'espressione, erano aridi, non avevano sangue, la loro carne era gialla, erano poco intelligenti e soprattutto non si mostravano grati ai loro creatori. Scoraggiati, gli dèi decisero una volta di più di distruggere le loro creazioni. I Chac mandarono una lunga pioggia nera come la pece che scurì la terra intera, ma non distrusse gli uomini di legno. Furono allora animali e cose a rivoltarsi: giaguari e aquile li divorarono; rami e sassi si alzarono a colpirli; giare, pentole, pietre da macinare, teglie e graticole li inseguirono su per i tetti e gli alberi e giù per le grotte. Pochissimi uomini di legno sopravvissero e da loro discesero le scimmie.

Gli dèi decisero di riprovarci. Questa volta usarono un impasto di mais bianco e giallo preso dalle loro riserve. Modellarono quattro uomini, tutti bellissimi, intelligenti, forti. Osservarli dall'alto fu una gioia per gli occhi e il cuore finché non si resero conto che sentivano i discorsi dei loro creatori, e che pure li vedevano perché la loro vista si spingeva fino in cielo. Ciò indispose gli dèi, ma confondere la vista e l'udito degli uomini di mais bastò a risolvere il problema. Venne l'aurora, spuntò la stella del mattino, il Sole salì alto nel cielo e le creature gli innalzarono preghiere, lodi e doni. Il Sole scese, il cielo si riempì di stelle, sorse la Luna e ancora gli uomini di mais innalzarono con voce soave altre preghiere, lodi e doni. Gli dèi erano contenti. Gli uomini di mais li avevano riconosciuti.

Donarono loro le mogli e l'amore. Essi recitavano debitamente le preghiere opportune. Discernevano tra giorni buoni e giorni cattivi. Badavano a quando una stella era nel suo regno e quando no. Tutto andava bene. Tutti usavano la ragione, obbedivano ai precetti degli dèi e vivevano secondo le regole.

Non esistevano malattie e non c'erano sofferenze.

Dedizione, docilità e rispetto assoluto delle divinità resero possibile l'inizio e la continuità dell'efficiente sistema maya. Gli uomini di mais prosperarono, si moltiplicarono e si sparpagliarono. Ovunque andarono, in mezzo alle dense foreste pluviali delle pianure come sugli spogli e freddi altopiani, in riva a laghi o a mari immensi, essi coltivarono la pianta che li aveva originati col soffio divino ed elevarono monumentali centri rituali a Chi li aveva creati e permetteva loro di prosperare. Nel duro ambiente naturale delle foreste tropicali, i maya delle pianure distanziarono quelli insediati nelle alte valli e sugli altipiani, in condizioni ambientali assai più favorevoli. Decollarono le tecniche di costruzione, le scienze, aumentò il numero di città e di complessi monumentali, spuntarono edifici sempre più grandi complessi con coperture a falsa volta e Pietre Albero scolpite sempre più minuziosamente.

In ogni città e nazione nazione maya, l'intermediazione tra dèi e uomini venne sempre più affidata a un Ahau Kan May, il sacerdote di grado più alto, aiutato dagli Ah Kin May, sacerdoti locali di grado minore. Essi dettavano i tempi di semina e raccolto grazie a previsioni stagionali, a esperienze che si tramandavano l'un l'altro in via patrilineare, a corsi e ricorsi storici in cui passato e futuro si confondevano. Essi provvedevano anche a compiti amministrativi, consigliavano i capi e leader secolari sulle decisioni da prendere, facevano pronostici, sceglievano le date e partecipavano all'elezione degli Halac Uinic, i Re, cui seguivano immediatamente nella gerarchia del potere. Inoltre conoscevano le scienze e le insegnavano ai seminaristi.

Affiancati da pari in grado in modo che i compiti fossero equamente divisi, agli uni i sacrifici e le liturgie, agli altri le scienze e le divinazioni, i sacerdoti divennero sempre più il nerbo governativo di ogni gerarchia degli uomini di mais e il calendario sacro, lo tzolkin, assunse un'importanza centrale. Ogni giorno, ogni anno e ogni ciclo richiedevano riti espiatori o propiziatori, cosa che permetteva ai sacerdoti di mantenere il controllo sul destino e alla gente di continuare a fare le cose di sempre, senza adagiarsi se le previsioni erano buone e senza impigrirsi se promettevano male. Tutti contribuivano a mantenere in vita una struttura in cui tutti avevano gli stessi mezzi materiali e in cui nessuno si distingueva dagli altri per la propria ricchezza. Chi era ricco non lo mostrava né se ne vantava, ma ambiva a cariche pubbliche che gli rendevano gli onori delle cronache e lo facevano benvolere da tutti ma anche lo riducevano immediatamente alla povertà. Chi non lo faceva, finiva per essere accusato di stregoneria, di essere posseduto dal maligno, ed espulso dalla città, dal villaggio, dallo stato, il che equivaleva alla morte.

Al culmine del suo splendore, il mondo maya contava cinquanta e più nazioni indipendenti che abbracciavano Messico meridionale, Yucatan, Guatemala, Belize e Honduras. Ahauoy, grandi dinasti di origine divina, governavano su capitali disseminate di palazzi, piramidi, templi e vaste piazze, abitate da decine di migliaia di persone. Non vivevano isolati. Al di fuori del proprio stato, i maya erano impegnati in continui commerci e rapporti diplomatici che li portavano a nord, a sud, a est e a ovest dei luoghi in cui vivevano e lavoravano. Non sempre vivevano in pace, ma le guerre facevano parte dei cicli come le piogge annuali. Si combattevano immancabilmente durante la stagione arida perché i terreni asciutti permettevano ai guerrieri di spostarsi agevolmente, ma soprattutto perché in questa maniera non avrebbero mai messo a repentaglio il ciclo dei campi, vitale per la sopravvivenza delle nazioni. I sovrani e i nobili combattevano da sé le loro battaglie, e pagavano in prima persona la sconfitta con la cattura e il sacrificio sui templi nemici.

Nella sola Copàn circa novemila persone vivevano in 1500 edifici in un'area di appena mezzo chilometro quadrato. Troppo benessere portò con sé troppi figli, e troppi figli richiesero di coltivare di più e meglio finché non rimasero foreste attorno alle città maya e nemmeno tra le città. Chi si affacciava dalla cima di un alto edificio, non vedeva altro che case su case e, lontanissimo, solo vegetazione secondaria e campi. I cicli dei campi dovettero essere accorciati, accelerando i tempi del disastro.

Il fallimento del mondo maya non si manifestò con la drammatica repentinità di un terremoto, di una pestilenza, di una sanguinosa sconfitta militare. I maya ebbero tutto il tempo di assistere al proprio declino. La popolazione diventò sempre più debole e malata, e la nobiltà la seguì subito dopo. Quando per l'ennesima volta le caste sacerdotali non furono in grado di corrispondere alle attese e ai bisogni materiali e spirituali delle masse, vennero prese di mira da grandi sommosse di protesta e massacrate. Il popolo attaccò e danneggiò molti complessi monumentali, ma non osò sfiorare le immagini, le pietre e le costruzioni degli dèi. La loro adorazione ed esistenza era fuori discussione. Le autorità religiose furono rimpiazzate da religiosi rivoluzionari, sempliciotti incapaci di gestire la complicata cosa pubblica. Essi cercarono di tenere in ordine, ma non avevano le capacità di chi li aveva preceduti. Non ci fu più un grande maestro, un grande oratore, un supremo sacerdote. Una lunga crisi colpì le nazioni e le città maya.

La fine del Katun 19 vide l'ultimo soprassalto di vitalità maya. Non vi è nessun cenno dell'imminente crisi. Tutto sembra procedere come al solito. Le Pietre Albero commemorano vittorie, sacrifici e il trascorrere dei katun poi, improvvisamente, più nulla. Tutto si fermò. Nelle città non si edificò più nulla. Si smise di costruire montagne sacre che ospitavano la porta di comunicazione con l'Oltremondo, come di innalzare le Pietre Albero che ne punteggiavano i principali eventi storici come altrettante eterne pietre miliari, di fare manutenzione. Le città lungo l'Usumacinta cessarono di vivere nel 792, Copàn nell'800, Qyuiriguà, Piedras Negras e Etzna nel 810 e poco più tardi toccò a Tikal e alle città maya dell'Honduras. Le costruzioni e i magnifici edifici caddero in rovina e in pochi anni la vegetazione invase le vie e le coorti. Seppure abbandonati e invasi dalla vegetazione, i centri rituali continuarono ad essere usati per i mercati, i giochi, i rituali e le ricorrenze religiose.

Se i bassopiani meridionali crollarono, contemporaneamente i bassopiani settentrionali godettero di una grande prosperità ed espansione perché nel pieno della crisi da nord calarono gli aztechi. Essi erano addestrati a combattere e la loro casta militare era potente e ambita al pari di quella religiosa. Essi giunsero nel Chiapas, nell'alto Guatemala e in tutto lo Yucatan. Come alla base di ogni conquista c'è sempre una innovazione militare, quella degli aztechi consisteva nei giavellotti che scagliavano tutti insieme servendosi di un congegno speciale che dava loro una gittata più lunga e una forza d'urto superiore. Le loro città non si fondavano su un singolo Ahau, re di origine divina, ma su una oligarchia di nobili.

I contadini maya, che iniziavano le loro giornate dicendo una orazione per ringraziare il giorno che stava nascendo prima ancora di alzarsi dal letto, che continuavano benedicendo la legna prima di appiccare il fuoco perché essa avrebbe permesso di cucinare il pasto per tutta la famiglia, che durante la giornata parlavano continuamente al sole, e con tutte queste gesta e semplici interazioni crescevano i loro figli e sarebbero cresciuti i figli dei loro figli, furono costretti ad adorare altri dèi, a partire da Kukulcan, il Serpente Piumato, Quetzalcoatl, il sommo dio degli invasori, fino ad arrivare allo sgradevole Xipe Totec, dio della vegetazione, il cui sacerdote indossava nei rituali l'intera pelle umana tagliata ai polsi e alle caviglie, viso compreso, della vittima sacrificale. Meglio andava con i Tlaloc, dei della pioggia, che potevano assimilare ai loro Chac.

Il peggiore di tutti era Tlalchitonatiuthl, il dio sole nascente, dio guerriero. Egli necessitava di carne umana per avere la forza di sorgere ogni mattina, e la guerra era un mezzo per procuragli cibo e farselo amico. I guerrieri erano ben coscienti che le campagne militari permettevano di incrementare i privilegi, di avanzare nella scala gerarchica, oltre a fare scorte di sangue per il sole senza incidere troppo sulla popolazione, e le usarono per accrescere il loro potere e prestigio. I soldati presero il posto dei sacerdoti che ne avevano imprudentemente armato il braccio.

Mentre i maya sacrificavano al massimo un tacchino, o donavano il proprio sangue passando la lingua attraverso una corda irta di spini, oppure trafiggendosi gambe, braccia o lobi delle orecchie, cosa che facevano anche due volte al giorno nel periodo che precedeva ogni festa importante, i sempre più frequenti attacchi a popolazioni vicine col solo scopo di catturare umani da sacrificare per contrastare il declino e ancora dei più l'usanza di mangiarne la carne per assimilare le qualità del dio perché egli s'incarnava in ogni vittima sacrificata, portò velocemente il popolo alla disobbedienza civile. I discendenti degli aztechi adottarono gradualmente la lingua, le divinità della terra e il costume maya. La religione guerriera declinò, la vecchia casta sacerdotale tornò al suo posto e i centri rituali si trasformano di nuovo in città. Dei conquistatori non rimase quasi traccia. Per i loro edifici avevano impiegato parti di edifici maya preesistenti e sui nuovi fregi impazzavano i giaguari e le aquile che simboleggiavano l'aspetto diurno e notturno di Tlalchitonatiuthl, ma essi non sapevano affatto costruire e di questi non rimasero che rovine. Dopo il declino di Chickén Itzà, nel 1250 ci fu l'avvento di Mayapan, fondata da nobili che sostenevano di discendere dagli stessi Itzà. Poi vennero gli spagnoli...

Ambergris Caye (Belize) 7 giugno

Il gabbiano volava nel cielo terso dipingendo linee dalle rotondità perfette e aggraziate. Mollemente adagiato sulla schiena, con un asciugamano ripiegato a sostenergli la testa, Cesare Forti ne seguiva il volo, anche se l'altezza e il piumaggio niveo che sfumava in toni grigi e azzurri lo rendevano assai più simile ad una macchia candida che seguiva i capricci del vento che non ad un prodigio della natura e dell'evoluzione.

Era un magnifico esemplare. Sembrava snobbare le centinaia di suoi consimili che, in paziente e pigra attesa sul molo, aspettavano il ritorno dei piccoli pescherecci locali, poco più di piroghe da pesca spinte da remi che potevano all'istante trasformarsi in sostegni per povere e semplici vele, il più delle volte sbrindellate o, al massimo, rappezzate dalle abili mani di mogli e sarte certosine, un compromesso tra spinta manuale ed eolica. Pochi sarebbero stati spinti da tossicchianti motori fuori bordo e proprio i loro rumori, giungendo da molto lontano, avrebbero fatto levare in volo la moltitudine di lavativi in attesa. Non sarebbero stati delusi. Nell'isola di Ambergris Caye, la maggiore di circa 200 isolotti al largo delle coste del Belize, lunga 25 miglia e larga appena una nel suo punto più largo, si pescava in flotta, con piccole reti rotonde, gettate instancabilmente in mare dalla mattina fino al momento in cui era stato raccolto il necessario al fabbisogno, personale e per i vari villaggi e ristoranti, poi si smetteva. Per l'isola, che una volta si sostentava sull'industria del cocco e del pesce, e sempre più dipendente dal turismo, la pesca era una di quelle attività che non dipendevano dal profitto, e a Cesare Forti il posto era piaciuto anche per questo.

Nessuno degli abitanti dell'isola che aveva conosciuto, i nativi e non i residenti per vacanza o affari, i discendenti di decine di etnie diverse, creoli, maya, rifugiati dal Centro e Sud America, messicani, americani e loro mescolanze, ma chiamati indistintamente sanpedranos, pareva stare male, o farci caso, se un giorno mancava una cosa, o il giorno seguente un'altra. Nessuno, per nessun motivo, sembrava volere fare niente più di quanto necessitava e questo consentiva a quell'angolo di mondo di mantenersi ancora intatto nonostante la strepitosa bellezza. Al di fuori di San Pedro, l'unica vera città di Ambergris Caye, piccole case colorate lungo vie sabbiose che correvano parallele e verticali tra la spiaggia e la laguna interna mischiandosi a decine di complessi alberghieri con alloggi e servizi che si sarebbero rivelati davvero scarni anche per uno adattabile, il turismo era praticamente inesistente. La costa era punteggiata solo di piccoli villaggi e Forti si era calato con facilità in quel ritmo semplice. Era sufficiente un po' di pesce fresco, acqua da bere, di pane appena sfornato e frutta ogni giorno, e magari una bottiglia di rum sempre piena, per apprezzare a dovere il luogo e i suoi sorprendenti abitanti, che puntualmente manifestavano tutta la loro verve ogni sera dopo ogni calar del sole. Le notti di Ambergris Caye erano veri eventi sociali e gli abitanti, orgogliosi del loro patrimonio, erano sempre ben disposti a dividere le une e l'altro con i turisti più avventurosi e sensibili.

Il gabbiano individuò la sua preda perché cominciò a girare in un circolo che ripeté più volte, sempre più stretto compensando con naturalezza la deriva causata dalla brezza che spirava da riva, lievemente traslata in direzione del mare aperto. Forti si rese conto di trattenere il respiro. Faceva il tifo per lui. Pur non avendo mai amato quella specie di uccello, anzi l'aveva più facilmente disprezzata perché aveva disimparato a cacciare per nutrirsi degli scarti dei pescatori, di resti putrefatti di immondizie, carogne e persino di escrementi quando di frattaglie non ce n'erano, Forti non poteva non dirsi pieno d'ammirazione per quell'esemplare splendido, indipendente e indomito. Lo seguiva da mezz'ora e in quel breve lasso di tempo erano stati già innumerevoli i tuffi, tutti a vuoto, cui aveva assistito. I pesci sembravano irriderlo.

Le cause potevano essere molte, ma tutte si riducevano a due: o erano furbi, o il gabbiano li sceglieva furbi apposta. Da come scendeva in velocità per andare più a fondo, doveva scegliere quelli belli grossi, che nuotavano in profondità piuttosto che vicini alla superficie. Forse era solo la poca fame, e non il suo orgoglio, a fargli disdegnare le prede più facili per un unico centro degno di lui, ma in ogni caso l'alterigia cominciava a reclamare il suo prezzo. Un impercettibile tremolio delle ali, che distese raggiungevano sicuramente un'ampiezza di due metri e mezzo, segnalò la tensione ed anche la fatica e la strenua resistenza dell'animale che perseverava nella sua caccia da chissà quanto. Forti strizzò gli occhi nel momento in cui il gabbiano volteggiò vicino alla corona luminosa del sole prossimo al tramonto, poi fu costretto a ripararsi gli occhi con una mano per continuare a vedere senza essere abbagliato. Nello stesso momento, il gabbiano sparì improvvisamente alla vista dietro un'ampia velatura color lino. Forti sollevò e allungò il collo di lato, per vedere al di là. L'istinto gli diceva che quella sarebbe stata la volta che il gabbiano avrebbe avuto successo. Non voleva perdersi il risultato finale della caccia. Aveva tutta l'intenzione di gioire del colpo andato a segno, di guardarlo negli occhi per trasmettergli la silenziosa ammirazione per quello che aveva saputo incarnare e incarnava, l'ideale più puro di forza e indipendenza. Non poche delle persone che conosceva avrebbero avuto moltissimo da imparare da lui.

L'espressione intensa e interrogativa si congelò in un rictus di tensione.

Forti imprecò e inviò muti accidenti al lungo veliero della cui presenza finalmente si avvide. Per la stizza e per l'attesa disattesa, solo con grave ritardo si accorse della manovra errata. La prua del veliero era in rotta di lieve collisione con la poppa del suo Swan. Peggio ancora, puntava diritto verso la testa di Stella che, ignara di tutto, si godeva distesa sull'isola galleggiante appena oltre la poppa, con tanto di finta palma, gli ultimi raggi di sole del giorno. Non c'era il tempo di provare ad avvertirla. Difficilmente l'avrebbe udito. Le onnipresenti cuffie del walkman erano ben calcate sulle sue orecchie, e Stella era solita tenere il volume altissimo.

Cesare Forti scattò come una molla e in pochi passi si trovò catapultato in aria. Udì l'impatto del duro fasciame sulla vetroresina quando toccò il punto più alto della parabola, che doveva concludersi appena oltre l'isola galleggiante. Guardò in quella direzione e vide lo Swan spostarsi di un buon metro e mezzo. Avesse esitato, non avrebbe potuto contare sulla spinta salda e precisa di entrambi i piedi sul tek, ma sarebbe stato gravemente sbilanciato e finito chissà dove, magari contro un boccaporto o uno spigolo egualmente acuto ed egualmente contundente della sua barca, e non avrebbe potuto fare più nulla per Stella. Forti riportò la figlia al centro della sua visuale. Stella era davanti e sotto di lui, ancora completamene ignara del pericolo. Un istante dopo la prua di dura quercia dipinta di bianco comparve sul margine destro del suo campo visivo. Avanzava veloce e stranamente silenziosa.

Forti calcolò che sarebbe giunto per primo su Stella, seppure di pochissimo. Il suo tuffo era stato più alto che lungo, una scelta fatta d'istinto, e non avrebbe dovuto perdere nemmeno una frazione di tempo. Doveva tirarla subito sotto con sé sfruttando la spinta del tuffo e poi andare il più a fondo possibile se voleva che nessuno dei due si facesse male, molto male. Una beffarda onda anomala, nata e morta in un istante, spostò l'isola galleggiante e rese la parabola dell'uomo più corta. Forti indovinò con raccapriccio che stava per rimbalzare sul gonfiabile. L'adrenalina salì alle stelle e, pur senza paralizzarlo, la paura gli fece rizzare tutti i peli, dai polpacci alla nuca. Quasi presagisse il peggio, le labbra si tesero nervose sui denti. Non avrebbe combinato nulla di buono. Con un colpo di reni, si dispose col proprio corpo in modo da fare da schermo a quello della figlia.

Fu sopra di lei nello stesso istante in cui il ruvido angolo della prua toccò l'isola gonfiabile di gomma. Successe tutto in un attimo. L'aria uscì sibilando da un piccolo squarcio, il rumore subito sovrastato dall'urlo scioccato che Stella Forti emise del tutto istintivamente. La fortuna venne loro in soccorso perché il sibilo si trasformò in uno scoppio e tutta l'aria defluì istantaneamente dal gonfiabile lasciando sotto di lui solo un vuoto involucro senza resistenza e la figlia semi ammollata prima ancora di caderle sopra. Il suo tuffo risultò così perfetto. La spinta li portò sotto di un paio di metri, allontanandoli dalla prua affilata. Cesare Forti spinse con tutta la forza che aveva nelle gambe per andare ancora più a fondo.

Nettamente sorpresa, Stella ingoiò la sua prima boccata d'acqua e cominciò immediatamente a tossire, peggiorando la situazione. Artigliò il padre con violenza. Egli sentì una per una sul collo, sulle spalle e sulle braccia le lunghe unghie affilate che Stella si era lasciata civettuosamente crescere. Si ripromise di fargliele tagliare, ma per un attimo maledì la pubertà con annessi e connessi prima di imporsi d'ignorarle. Il pericolo incombeva ancora su di loro e le unghie di Stella non erano che un fatto marginale, persino ininfluente. Un dolore acuto gli attraversò la gamba destra per tutta la lunghezza, azzerando all'istante i suoi pensieri quando colpì duramente il fasciame del veliero alla fine di una veloce e violenta sforbiciata. Sorpreso che il dolore venisse da un'altra direzione, Forti espulse aria e gemette.

S'impose di non ascoltare gli scoppi di dolore che gli raggiunsero il cervello simili ad accecanti lampi di luce, che gli impedivano di vedere chiaro, e si concentrò unicamente sull'obiettivo più immediato. Pur con una gamba intorpidita per il colpo e momentaneamente fuori uso, continuò a spingere ancora più a fondo se stesso e Stella.

Folle di terrore, la ragazza artigliava e scalciava con la forza di una leonessa, ma Forti fu distratto da un evento più immediato e pressante. Fissò a occhi sgranati la nuova minaccia. Un'ombra bianca si muoveva velocissima alla sua stessa profondità, già tanto vicina che non poté non notarla. Il veliero, in apparenza antico, era dotato di un'opera viva degna di uno scafo da competizione. La lunga chiglia aveva l'aspetto di un candido artiglio e terminava con un bulbo piombato simile ad un siluro dotato di affilate alette laterali, ed era questo che si stava avventando su di loro. Forti trovò lo spirito di imprecare, questa volta contro l'architetto dai gusti moderni che aveva adattato allo scafo blasonato una diabolica innovazione da America's Cup. Se aveva reso il veliero veloce come una nave tre volte più snella, e stabile come una petroliera in qualsiasi condizione di mare, e se la particolare forma della chiglia spiegava anche il poco rumore che faceva perché in effetti il veliero doveva scivolare sull'acqua con una serie continua di lunghe planate sul mare anziché fenderlo, quell'affare era un'arma impropria per gli incauti che si trovavano sott'acqua al suo passaggio. A quella velocità, con il muro d'acqua a fare come da sostegno sul lato opposto, lui e Stella si trovavano tra l'equivalente di incudine e martello. Molto probabilmente la chiglia li avrebbe uccisi sul colpo.

Il veliero continuò la sua corsa ignaro di coloro che avrebbe presto travolto. Forti smise di andare verso il fondo, tragitto che richiedeva uno sforzo e un tempo maggiore, e sfruttò la spinta ascensionale per ridurre la minaccia. Nello stesso tempo, mollò la presa su Stella, ma solo per spostarsi dietro di lei. Col pollice della mano sinistra cercò e trovò un punto preciso alla base posteriore del suo collo sottile e vi premette brevemente e intensamente. La ragazza si accasciò come un cencio e smise di opporre resistenza. La lunga pinna era già su di loro ma, facendolo passare sopra la spalla di Stella, Forti aveva già sporto il braccio destro e opposto tutta la lunghezza e spessore del suo braccio tra loro e la parte mediana della chiglia. La strinse saldamente nella mano. Se solo avesse resistito per un secondo, al massimo due, il suo braccio li avrebbe preservati dal colpo più violento. Con Stella priva di sensi, Forti concentrò tutto il suo essere in quell'unico punto. Ci mise tutta la sua forza e attenzione, tutta l'energia e la determinazione che possedeva.

La chiglia ben serrata nella mano destra e la vita di Stella sostenuta col braccio sinistro, egli sentì muscoli, cartilagini, tendini ed ossa gonfiarsi, tendersi e opporre la massima resistenza mentre venivano afferrati nella folle corsa dello scafo. Forti ruggì nell'assorbire l'impatto. S'impose di non cedere, di tenere duro, e il suo urlo sembrò occupare tutto lo spazio tanto vibrò contro i timpani, ma anche contro tutti i tessuti, simile ad un violento tuono. Lo sforzo per lo strappo si trasmise dal braccio a tutta la sua anima, ma l'urlo impetuoso e guerriero gli permise di tenere insieme il tutto, di aggiungere determinazione a determinazione. La spalla, slogata e ferita solo due anni addietro, resistette. Forti si segnò mentalmente di mandare un ringraziamento al chirurgo turco che l'aveva operato. Dopo avere guadagnato la stessa velocità del veliero, il carico di forze si fece assai meno violento, ma era ancora alto e impossibile da sopportare a lungo. Forti si preparò a staccarsi col minor danno possibile. Si spostò lievemente sulla sinistra e, inarcandosi, trasformò il proprio corpo in un timone naturale. Con una specie di volteggio ginnico, ma eseguito a velocità molto minore per la resistenza dell'acqua, sfruttò a proprio tornaconto la velocità del veliero. Pur sfiorandola, si portarono un po' più lontano e un po' più basso al di fuori dalla portata della chiglia, e del letale bulbo.

Ora doveva solo risalire. Doveva riportare Stella sopra al più presto perché più tempo rimaneva sotto e maggiori sarebbero state le probabilità che il suo cervello rimanesse danneggiato dalla carenza di ossigeno. Inoltre, lui stesso anelava ad una boccata d'aria. A causa dell'inaspettato e doloroso colpo che gli aveva immobilizzato la gamba prima e dalla determinazione e dell'intenso sforzo di tenere lontana la chiglia da sé e dalla figlia poi, non aveva più ossigeno nei polmoni. Forti non ebbe il tempo di gioire, di tirare un impossibile ma atteso sospiro di sollievo.

Tutti a me i pazzi oggi!, sibilò spalancando per la terza volta gli occhi per il terrore, nel rendersi conto cosa provocava il rumore rutilante che da qualche secondo gli mugghiava nelle orecchie, superficialmente attribuito allo sforzo prolungato ed estremo, al suo urlo di determinazione, nonché alle piccole e grandi turbolenze che si trovavano concentrate tra loro e il profilo idrodinamico della chiglia. Un motoscafo stava sopraggiungendo a manetta.

Una lunga scia schiumosa seguiva il letale proietto che stava avventandosi su di loro simile ad uno shuttle Columbia che si arrampica nel cielo terso. Si trovavano esattamente sulla sua traiettoria. Era una beffa che la morte avesse tentato di coglierli per ben due volte nel breve volgere di un momento, e per giunta in una delle più rilassanti baie del Mar dei Caraibi, ex rilassanti si corresse subito, e ancora non erano in salvo. Una fine atroce li attendeva se Forti non avesse subito inventato qualcosa. Come quando aveva affrontato la chiglia, non rimaneva il minimo spazio di manovra. Non c'era il tempo per spingersi più in profondità e nemmeno per spostarsi.

Con la lucidità che ancora conservava, Forti espirò completamente la poca aria che ancora conservava nei polmoni. Guadagnati pochissimi, ma preziosi centimetri, si dispose parallelo alla superficie dell'acqua, in quel momento poco più di un metro sopra la sua testa e allargò le gambe e il braccio libero, come se cadesse dal cielo, per offrire la massima resistenza a qualsiasi spostamento verticale. Desiderò piantarsi nel liquido come un mammut ibernato nella morsa del ghiaccio. Non ci fu nemmeno il tempo di avere paura. Il motoscafo era già sopra di loro. Quando avvertì primi violenti rollii e beccheggi, incapace di maledire tutti i pazzi pazzoidi del mondo, ancora una volta rimuginò sulla sorte irridente che lo colpiva proprio nel momento in cui era di nuovo felice.

Fra un secondo starò aperto dal collo al buco del culo, concluse.

Sapeva di avere fatto tutto quanto era nelle sue possibilità. Se andava male, almeno avrebbe fatto da scudo col suo corpo alle giovani membra di Stella. Forti chiuse gli occhi mentre il rombo del motore unito a quello della turbolenza liquida lo assordò come se si fosse improvvisamente trovato dentro il reattore di un jet. Non li avrebbe potuti tenere aperti nemmeno se l'avesse voluto. Era al di fuori della portata di qualsiasi uomo guardare in faccia ad una morte di tale violenza e brutalità. Tenne gli occhi serrati e il tempo sembrò dilatarsi all'infinito mentre si imponeva di non pensare a nulla. Ancora un po', si disse, senza attendersi davvero nulla, né in un senso, né nell'altro, ma disponendosi a lottare oltre ogni strazio, oltre ogni indicibile e insopportabile sofferenza e dolore e oltre la morte, se necessario, pur di essere utile a Stella fino alla fine.

Sembrò non finire mai.

La turbolenza passò da una scaruffata nei capelli alla scarica di un violento turbogetto, alla risacca rotante di una immane centrifuga. Gli spostamenti e le percussioni lo strattonarono come una marionetta senza peso e senza forza finita dentro un uragano. Forti batté violentemente i denti e strizzò ancora più forte le palpebre, ma non gli riuscì di rimanere del tutto rigido. Avvertì le ossa cozzare all'interno delle giunture, le membra vibrare come vele disposte parallele al vento, ma lo stesso si affidò alla forza turbolenta. Non era fiducia, e nemmeno una scelta istintiva contro una peggiore alternativa. Semplicemente, non aveva la forza né la possibilità di opporsi al suo destino.

Per lunghi istanti i loro corpi furono sballottati con una tale violenza che Forti non capì più dove era l'alto e dove il basso, se era ancora in acqua o piuttosto sotto l'azione di una tirapugni che non gli risparmiava nemmeno il più piccolo centimetro di pelle. Un senso di estremo gelo lo colse al piede già contuso e gli si ritrasmise a tutta la gamba, paralizzandogliela di nuovo. Si aspettò il peggio, ma all'improvviso avvertì nel naso le solleticanti bollicine della schiuma candida frammista ad aria della scia prodotta dal turbinare delle eliche. Il risucchio finale l'aveva sparato fuori dal liquido prima ancora che l'accumulo di anidride carbonica nei polmoni gli causasse una sincope.

Tutto era finito improvvisamente come era iniziato. Incredulo per la fortuna di essere rimasti ai margini della turbolenza, anche se solo Dio sapeva quanto l'avessero meritata, Forti respirò e, aperti gli occhi, non fissò che per un attimo il motoscafo, la pilotina della Guardia Costiera, che si stava allontanando a tutta velocità verso la piccola marina turistica - di fatto un grossolano molo di legno basculante in quel momento desolatamente vuoto - e la banchina di massi e cemento. Stella galleggiava inerte accanto a lui. La girò a pancia in su e le sostenne delicatamente la testa con l'incavo del gomito mentre con la mano libera le mollava un ceffone alla meno peggio. Stella si riebbe all'istante e riprese a lottare forsennatamente come in precedenza, come se non fosse mai stata priva di sensi. Cesare fu immediatamente sollevato nel sentirla reattiva e vitale. Le tenne con fermezza la testa fuori dell'acqua, lievemente riversa su un lato, mentre tossiva e sputava acqua salata, bile e i resti della merenda pomeridiana. Forti avvertì sulla coscia il fiotto tiepido dell'involontaria eiezione della vescica, ma il peggio era ormai passato. Mano a mano che l'ossigeno le entrava nei polmoni e in circolo, Stella iniziò a vomitare in quattro lingue diverse imprecazioni e oscenità di una verbosità e pesantezza tale che Cesare non le aveva mai conosciuto. Egli sorrise per la prima volta dall'inizio del pericolo. Non appena Stella comprese che andava tutto bene, e di nuovo svenne, Forti poté osservare la scena che si svolgeva più avanti, verso riva.

Il motoscafo della Guardia Costiera aveva affiancato il veliero. Il suo odio verso entrambi svaporò non appena si rese conto, dai movimenti sincopati degli uomini, che qualcosa non andava. Il veliero non doveva avere più nessuno alla guida perché correva senza rallentare verso gli scogli del molo. Si sarebbe rovinosamente schiantato nel giro di trenta secondi se la Guardia Costiera non fosse riuscito a imporre fisicamente un freno alla sua corsa incontrollata, ma il diavolo lo portasse se lui avesse saputo come fare. C'era ben poco tempo e ancora meno spazio, ormai.

Quasi gli avessero letto nel pensiero, la pilotina accostò e un marinaio saltò a bordo mentre l'altro, rimasto alla guida, toglieva tutta la manetta. Senza più spinta, la pilotina sembrò letteralmente appollaiarsi sulle proprie onde. Forti intuì il motivo della manovra e osservò con maggiore attenzione. Il marinaio a bordo del veliero incastrò il braccio dell'ancora che reggeva in mano attorno ad un robusto candelotto della battagliola di poppa, poi la lama di un coltello luccicò sinistra nella sua mano mentre piombava sulle vele. Faceva tutto da solo. A bordo doveva essere successo qualcosa di grave. Di fatto, egli nemmeno si interessò della cima dell'ancora che a momenti si sarebbe tesa. Temendo di assistere al peggio, Forti s'irrigidì. Ricordava bene la volta che aveva dovuto soccorrere due inetti marinai vittime della rottura di una cima, ed era solo la drizza della randa di un piccolo cabinato. Sotto la violenta forza della trazione, la cima poteva allungarsi e poi lacerarsi, creando due pericolosi scudisci capaci di spezzare un albero spesso come un braccio. Se avessero trovato membra umane sulle loro strade, le avrebbero recise di netto come un'affilata katana manovrata da un esperto samurai, forse anche più velocemente. Egli temette per la vita del marinaio.

Molto magistralmente, il marinaio rimasto alla guida della pilotina aspettò che la cima fosse ben tesa tra le due barche prima di cominciare gradualmente, ma velocemente, a portare la manetta dei potenti motori fuori bordo su indietro tutta, cosa che gli riuscì alla perfezione e senza tempi morti nel breve volgere di un lungo sospiro. Forti si attese comunque un violento contraccolpo, ma era chiaro che il marinaio sapeva il fatto suo. La battagliola di dura quercia tenne e fu la dimostrazione migliore di quanto quel veliero fosse stato costruito con progetti e tecniche vecchie quanto solide, ma ancora parve non accadere nulla. Il veliero stazzava dalle 10 alle 20 volte il peso della pilotina e se la trascinava dietro alla maniera di un tender di gommapiuma. Nello stesso istante in cui le eliche della pilotina artigliarono furiosamente l'acqua al massimo di giri-motore, essa affondò pericolosamente di prua e altri schianti si propagarono nell'aria: il marinaio salito a bordo del veliero aveva istantaneamente ammainato tutte le vele con pochi tagli. Gli schiocchi e i colpi di frusta delle drizze e delle scotte recise di netto giunsero chiaramente sino a lui. Senza più l'azione stabilizzatrice del vento, il veliero sbandò, da destra a sinistra, ma quel giorno gli dèi sembrarono parteggiare per quella magnifica opera dell'ingegneria navale di inizio 900 e per il coraggio dei due marinai. Nulla si ruppe e, anzi, persino la sbandata del veliero - voluta o meno - concesse alla pilotina quei pochi metri di manovra in più che si rivelarono fondamentali ad evitare l'impatto con gli scogli. Quando il veliero finalmente invertì la direzione, Forti si rese conto che non era l'unico ad osservare la scena.

"Basta perderti d'occhio un momento e ti cacci subito nei guai!"

"Sai come sono fatto" grugnì Forti, nuotando ampie bracciate di rana con l'unico braccio disponibile in direzione dello Swan mentre con l'altro continuava a sostenere Stella. "I guai mi si attaccano addosso come amanti soddisfatte."

"Immagino il tipo" infierì Boudois, perfettamente a conoscenza delle voci parevano precedere l'amico in ogni porto.

"Che ne dite di lasciare perdere le stupidaggini e di aiutare Stella?" intervenne Berfin alle spalle del massiccio francese, più pratica. Pur nella situazione critica, Forti non poté impedirsi di ammirare la giovane donna che da due anni si accompagnava al suo migliore amico. Berfin aveva quell'indefinibile bellezza che non era solo fisica, ma che poteva nascere solo da un animo gentile, da intelligenza, intuito e dinamismo come poteva ben vedere nella sua espressione determinata. Berfin era straordinaria sotto ogni punto di vista.

“Sta bene?" Boudois si preoccupò finalmente per la ragazza, vedendola trascinata in salvo dall'amico. Non erano passati che 30, al massimo 40 secondi tra il momento in cui il veliero aveva colpito lo Swan e loro erano saliti in coperta e non avevano potuto rendersi conto di quanto era successo se non del salvataggio del veliero.

"Sì, per fortuna sì. Ha solo bevuto un po' e preso un paio di scapaccioni, ma il peggio sembra passato" lo tranquillizzò, passandogliela. Stella era ancora priva di sensi quando Boudois l'afferrò per le ascelle e sollevò come un leggero fuscello e, aiutato da Berfin, la distese delicatamente sul tek.

"Sarà meglio che tiri su anche te. Il tuo colorito mi dice che non te la sei vista bella" fece Boudois afferrandolo ed estraendolo dall'acqua con la stessa poca delicatezza che avrebbe usato con un pesante sacco pieno di patate.

"Ma che diav..." imprecò Forti. La parte finale se ne andò in un accesso di tosse causato dalla strapazzata. "Persino un rimorchiatore di Valencia sarebbe stato più delicato di te" concluse non appena recuperò un po' di fiato, ricordando come in quel porto per poco non gli avessero spaccato lo Swan in due.

“Appena in tempo" lo tacitò con un'espressione rilassata Boudois. "Piccoli sono piccoli, ma non credo che ti avrebbe fatto piacere fare la loro conoscenza." L'indice era puntato in acqua. Una mezza dozzina di verdesche dal caratteristico colore dorsale di un vivo blu cobalto che sfumava in blu-medio metallico sui fianchi, si avventarono fameliche contro la nuvola più scura del sangue che Forti aveva appena perso, finendo col piantare l'una nel corpo dell'altra aguzzi denti incurvati e triangolari. Erano presenze insolite in rada, forse lì giunte al seguito di qualche nave da crociera nutrendosi voracemente dei rifiuti delle cucine. Questo spiegava il piccolo branco, e la vicinanza allo Swan, di squali solitamente solitari. L'acqua era tutto un brulicare. Ribolliva come se un'elica fosse in azione appena sotto la superficie. Velocemente, l'acqua riprese il suo solito intenso colore azzurro.

"Sembra proprio che mi sono tagliato per bene" ammise Forti guardando grato nella direzione dell'amico.

Non si era ancora avveduto di perdere copiosamente sangue. Un'elica gli aveva tagliato di netto la parte inferiore dell'alluce in senso longitudinale, fino all'osso, per fortuna solo sfiorato ma non toccato. Per come si erano messe le cose, poteva bene urlare che era un taglietto anche se richiese sette punti che Berfin – assunta con naturalezza al ruolo di medico di bordo – applicò con inappuntabile perizia, aggiungendovi un'antitetanica dopo che Forti le disse cosa l'aveva ferito. Lui la considerò uno spreco, e non lo mandò a dire, ma lo fece solo per una innata avversione alle iniezioni di qualsiasi tipo. Era capace di affrontare qualsiasi cosa, non un ago. La sola vista bastava ad atterrirlo. La parola esatta era "subdolo”, specie quando lo colpiva alle spalle.

"Minimo le eliche di quella carretta sono arrugginite da decenni" lo zittì lei senza nemmeno rendersi conto di quanto si sbagliasse. Cesare Forti la perdonò. Del resto, anche lui aveva commesso lo stesso errore. La pilotina non dava bella mostra di sé, ma a vedere da come avevano manovrato, Forti era ragionevolmente sicuro che la "carretta" avrebbe facilmente dato la paga a molte se non a tutte le più nuove pilotine delle più moderne e attrezzate capitanerie di porto.

"Ecco fatto" concluse Berfin.

Forti guardò dubbioso la fasciatura. Nella pesante penombra del tramonto avanzato risaltava contro lo scuro tek simile ad candido pallone aerostatico, ma quando provò a fare cautamente alcuni passi sentì con estrema soddisfazione che la ferita non gli dava praticamente fastidio. Berfin doveva avere usato uno dei trucchi imparati quando combatteva nelle montagne del Kurdistan. "Bene, proprio bene. Grazie Berfin" si affrettò a dirle, sorridendole grato.

Ella abbassò lo sguardo per una naturale tendenza alla modestia e si allontanò mormorando qualcosa d'incomprensibile. A vedere come Boudois stava incollato all'amico immaginava che i due uomini volevano parlare da soli di quanto era successo. A volte l'infastidiva essere considerata una bambina. Non era mai successo in tutto il tempo passato tra i rudi pastori e guerriglieri curdi, in mezzo alle montagne, ma non poteva fare altro che accettare di buon grado quell'antipatico gap culturale tipico dell'occidente. Era sempre stata lontana da qualsiasi mezzo d'informazione, giornale, televisione o internet che fosse, e si era dovuta accontentare di pochi libri, ma era con ogni evidenza più emancipata e moderna di tutte le donne e anche degli uomini che aveva finora conosciuto. Merito di una cultura, e di una saggezza, che valicava i millenni senza soluzione di continuità. Ma se aveva notato che Boudois attendeva l'amico al varco, e se ne stava vicino a lui con l'aria furba, sicuro che ne avrebbe sentite delle belle, dall'alto della sua saggezza Berfin aveva anche visto che Forti non aveva nessuna voglia di parlare.

"Beh, è andata bene" lo stuzzicò Boudois visto che lui non si decideva a parlare.

"No, è andata molto, ma molto bene!" rincarò la dose Forti. Non aggiunse nulla. Passato lo spavento, egli covava anzitutto l'unico desiderio di sapere cose era davvero successo. Voltava le spalle alla riva e al veliero, ma le poche volte che si era azzardato a sbirciare senza incorrere nelle ire di Berfin che lo voleva completamente immobile al fine di non intaccare il suo capolavoro di punti e croci sull'alluce, aveva visto che la luce di fonda della pilotina era ancora accostata a quelle del veliero che con l'avanzare delle tenebre assomigliava sempre più ad un transatlantico. Doveva essere dotato di un generatore potente quanto silenzioso.

"Scusami papà" si inserì Stella spuntando dalla scaletta.

Forti sentì la felicità invaderlo, come sempre quando vedeva sua figlia. Un sorriso si allargò con naturalezza sul suo volto abbronzato. Ritrovare Stella e il rapporto intatto come quando cause di forza maggiore l'avevano interrotto, forse addirittura più forte, lo costringeva a ripetersi spesso che finché ci fosse stata lei più nessun'altra donna sarebbe entrata stabilmente nella sua vita. Usciva da un forte dolore, questo era vero, ma la vicinanza della figlia gli aveva donato una felicità e serenità che toccava tutti gli angoli della sua vita e del suo essere. Nulla, nemmeno le recentissime scoperte che aveva fatto su se stesso grazie ai nascosti talenti e a lunghe sedute ipnotiche con Occhi di Lince, che aveva risolto ogni mistero sul suo alter ego Nikos, poteva stargli alla pari. Era sì rimasto sorpreso, affascinato e incantato da quel personaggio, tanto che il volume pubblicato con uno pseudonimo e l'aiuto che un romanziere di primo piano aveva fornito solo in cambio della possibilità di potere entrare con loro nel sotterraneo del tesoro dell'archipirata bisnonno di Nikos, da un anno bestseller in dodici lingue e in un centinaio di Paesi diversi, poteva solo sfiorarne la complessità e grandezza, ma tutto ciò svaniva accanto a quel che Stella rappresentava. Guardandola, si chiese per l'ennesima volta: se lui si era reincarnato tante volte nel corso dei secoli, lo stesso poteva forse valere per Stella? E se sì, era sempre stata sua figlia oppure le parentele tra le anime cambiavano ogni volta? Sapevano forse riconoscersi? E Orcolemo? E Arabìa? E pappas? Come al solito, trovata la risposta a una domanda se ne aprivano cento altre, ma questo era sicuramente il più affascinante dei giochi. Forti capiva che la sua era una curiosità retorica che dava adito a molte altre e ancora più retoriche curiosità. Nessuna era superficiale e tutte erano legittime e importanti. Egli aveva risolto ogni ansia stabilendo dei limiti oltre cui era meglio non spingersi se voleva godersi in piena coscienza e partecipazione la vita presente, l'unica che davvero importava. Per questo, aveva deciso insieme a Occhi di Lince un percorso esplorativo sui grandi temi della reincarnazione prima ancora di riprendere l'analisi delle sue eventuali altre vite precedenti. Lo studioso l'attendeva di lì a una settimana esatta, per dare avvio ad alcune lezioni sul mondo della fisica del tempo, della psicanalisi e delle materie esoteriche interessate e connesse alla reincarnazione.

Stella non alzò minimamente gli occhi dai piedi. Era strano vederla così, perché non aveva mai conosciuto una persona tanto estroversa e diretta, in nessun luogo e di nessuna età, a parte il Boudois completamente innamorato - rincoglionito si faceva le beffe di lui – degli ultimi due anni. In quel momento Cesare Forti capì a cosa era dovuto il vuoto che avvertiva alla bocca dello stomaco. Aveva un legame talmente forte con sua figlia che il suo stato d'animo passava direttamente a lui, solo che di solito lo metteva di buon umore.

"Che c'è Stella?" si preoccupò. Era sicuro che la brutta esperienza non le avrebbe lasciato nessun ricordo perché tutto era stato troppo rapido e confuso per lei. Naturalmente, le avrebbe fatto una superficiale descrizione del primo pericolo, ma avrebbe minimizzato la faccenda della chiglia e soprattutto le avrebbe completamente taciuto quella, ben più pericolosa, della pilotina. Non era proprio il caso di fare altrimenti, ma vedere in quelle condizioni il volto normalmente esuberante e radioso di Stella lo riempì di pena. Credeva che se ne fosse rimasta discosta ad assorbire lo choc per quel che le era successo, ma era evidente che non era così.

"Su" le disse con dolcezza, allungando una mano al suo mento e costringendola con un buffetto a sollevare gli occhi su di lui.

"Oh papàààhh..." scoppiò in lacrime gettandoglisi contro.

Forti si guardò intorno. Dal sorriso ebete di Jean, e da una certa complicità di Berfin, qualcosa gli disse che era l'unico a non comprendere le ragioni dello sfogo di Stella. Sembrava proprio uno di quei rari casi in cui l'empatia con Stella non gli consentiva di risalire alle motivazioni e la cosa lo fece intimamente infuriare.

"Insomma... la volete smettere di trattarmi come un cretino? Cosa c'è?"

L'arrivo della pilotina impedì a Stella di rispondere. Guardandola accostare, gli occhi di Forti furono calamitati dalla coppia di motori le cui calotte luccicavano nel buio come nere e possenti anime innaturali. Il pensiero che ci era mancato poco che non lo frullassero come una pesca troppo matura lo fece rabbrividire. Erano finiti i tempi in cui affrontava la morte per il solo gusto della sfida. Sto diventando vecchio, pensò.

Sapeva perché erano lì, come sapeva che sarebbero prima o poi giunti. Era lo stesso motivo per cui aveva deciso tacere con Boudois nonostante avvertisse un impellente bisogno di parlargli, non fosse altro che per esorcizzare definitivamente i fatti, eppure quell'arrivo non poteva essere più inopportuno e intempestivo. Era evidente che Stella, prima ancora di lui, aveva la necessità di mettere una bella pietra sopra all'accaduto mentre la visita ufficiale e le domande che sarebbero forse emerse l'avrebbero costretta ad affrontare senza alcuna omissione tutto quanto era successo.

Il marinaio accostò con millimetrica precisione, tanto che non sarebbero stato necessari né i parabordi, né fissare una qualunque cima nella completa calma di acqua e di vento, cosa che Boudois e il suo sorridente dirimpettaio fecero lo stesso automaticamente, senza quasi pensarci. Forti riconobbe nell'uomo che salì a bordo dello Swan quello che era balzato sul veliero col coltello sfilato in una mano e l'ancora nell'altra alla maniera di un arrembante corsaro d'altri tempi. Sapeva che si chiamava Domingo, perché a lui aveva presentato i documenti per la registrazione del loro arrivo in Belize quattro giorni addietro. Poi non si erano più visti. Domingo era piuttosto alto per la sua corporatura, ma lo stesso rendeva un bel po' di centimetri ai 187 di Forti, impressione accentuata dalla magrezza, ma la stretta con cui gli serrò la mano, piena di cordialità e non da capobranco, come le definiva Forti, spiegava bene quanto tonici fossero quei muscoli sottili, forgiati dal mare e dalla pesca, o da entrambe le cose. Indossava una divisa bianca, ancora impeccabile nonostante dovesse avere passato tutta l'afosa giornata in quel vestito, probabilmente tra spruzzi di mare. O forse, chissà, lui e il suo compagno si imboscavano nella prima spiaggia che trovavano libera non appena doppiavano il promontorio e poi se ne rimanevano lì finché non era ora di tornare. In ogni caso, non erano fatti suoi. Erano stati presenti nel momento della necessità, e tanto doveva bastare. Ma anche se ma ora gli stava sorridendo, un sorriso splendido come solo in Centro e Sud America e in poche isole dei Caraibi gli uomini sapevano ancora elargire ad altri uomini, Forti non riusciva a togliersi dalla testa che si trovava lì solo per concatenarsi prodigioso di fortunate coincidenze. Fu quindi in maniera ancora più netta e drammatica che Forti accolse l'irrigidirsi del volto del marinaio a causa della stessa cosa che rattristava Stella. All'irrigidimento, si aggiunse la confusione non appena Domingo notò l'enorme e candido rigonfiamento che nascondeva l'alluce.

"Ci siamo accorti che il veliero ha speronato il suo Swan, ma non credevo che qualcuno si fosse ferito."

Forti annuì. Le garze sporche di sangue secco erano ancora in bella vista laddove Berfin non aveva ancora avuto il tempo di raccoglierle e gettarle nella spazzatura. Impossibile mentire come avrebbe desiderato, ma la sua espressione di momentaneo disprezzo per il supponente marinaio dovette affiorare con evidenza.

"C'è forse qualcos'altro che non so?" domandò infatti.

"Ci si mette anche lei, ora?" ruggì Forti, trattenendosi a stento, e poi con più calma. "No capo, a parte che non ha scelto il momento migliore per farci visita.”

"Non faccia l'eroe. La porto subito in infermeria."

"Le assicuro che la sua infermeria potrebbe prendere parecchie lezioni dal mio medico di bordo" glissò Cesare. "E ora che ha fatto la sua visita di cortesia, se mi vuole scusare..."

"Sono costretto a insistere... Passi l'infermeria, e immagino che si possa anche discutere domani quel che è successo oggi, tuttavia il colpevole... la colpevole dell'incidente si è dimostrata molto mortificata non appena le ho spiegato quel che è successo. Dimenticavo... un improvviso colpo di sole l'ha stesa sul più bello e ha perso il controllo del veliero."

"Marinaio! Mi sta forse dicendo che una signora pilotava quell'affare tutto da sola?"

"Esatto signore. A suo dire - e non posso non crederle - ha subito, o più probabilmente ha provocato, una serie di stravaganti peripezie quest'oggi, tra cui a quanto pare anche un ammutinamento che l'ha privata in un colpo di tutto l'equipaggio. Gran donna, quella... si è ripresa in fretta e ha organizzato una serata sul suo vascello. Naturalmente mi ha pregato di invitarla a bordo insieme a tutto il suo equipaggio. Penso che farebbe bene ad accettare. Ci tiene davvero molto a scusarsi con lei di persona, ma mi ha pregato di dirle che se non vuole o non può venire capirà. Naturalmente, saremo tutti presenti e anch'io sarei felice di ascoltare da lei come si è ferito."

"Naturalmente" ironizzò Cesare Forti irrigidendosi. "Bene, allora sa già cosa deve riferirle marinaio."

"Capisco. Posso almeno farle qualche domanda?"

"No. Come può vedere da sé sono ancora abbastanza scioccato, e ne ho ben motivo, mi creda, tanto che a fatica potrei controllarmi. Non ci tengo particolarmente ad essere arrestato stasera per cui le chiedo gentilmente di rimandare. Come ha appena affermato, non c'è nulla, proprio nulla, che non mi potrà chiedere anche domani." Forti non riusciva a impedirsi di essere di cattivo umore. Sentiva che il suo stato d'animo stava influenzando Stella, e questo lo rendeva ancora più cupo.

Il mondo del mare era un'isola felice e solidale, dove un solo sguardo poteva significare più di mille discorsi e questo fu quello che passò tra gli occhi dei due uomini. "Dal suo tono sembra proprio che anch'io le dovrò delle scuse" disse il marinaio cominciando a intuire, a capire.

"Domani sistemeremo tutto. Buona serata" intervenne Boudois, più capace di Domingo di fare una semplice somma, chiudendo la discussione. Aveva capito quasi con precisione chirurgica cos'era successo. C'era il gonfiabile, o almeno ciò che ne rimaneva, che pendeva all'estremità della cima ancora legata alla battagliola, c'erano le molteplici ferite di Forti, il volto un po' gonfio di Stella, ma era soprattutto l'atteggiamento dell'amico a spiegarglielo a sufficienza. Nonostante lo conoscesse da tempo, Boudois non finiva mai di stupirsi, e anche di spaventarsi, quando Forti reagiva in quella maniera. Era un comportamento che non gli vedeva da molto tempo, un tempo ormai passato per fortuna. Solo qualcosa di veramente grave poteva averlo resuscitato.

Forti voltò loro le spalle e si allontanò abbracciato a Stella. "Non si dice mai di no ad una serata galante, specie quando ti è dovuta. Ha una barca da un paio di milioni di dollari e che diamine!" protestò Boudois, a bassa voce, ma non abbastanza da non essere udito da Cesare.

"Marinaio!" disse questi, voltandosi verso la pilotina, che stava in quel momento staccandosi. "Dica alla signora che il mio nostromo e la sua dolce fidanzata accetteranno l'invito. Quanto a te, signorina" fece rivolto a Stella usando il miglior tono di Boudois, "puoi scegliere tra la serata di gala e nel farmi compagnia davanti ad un banale spaghettino cucinato col barracuda che hai fiocinato oggi sopra quell'affascinante antro blu profondo della laguna di Ajo insieme al tuo noioso babbino."

Forti non dubitava della risposta, ma non appena la sentì accendersi d'entusiasmo ancora prima di udirla, fu sicuro che avrebbero trascorso insieme una bellissima serata, da amici, veri amici, senza quegli innamoratini sempre tra i piedi. Magari sarebbero andati pure a ballare. Lui aveva nel sangue i bollenti ritmi latini, e lei pure. Avrebbero fatto morire d'invidia ogni uomo e donna presente.

Stella si era offerta di truccarlo un po'. Dapprima aveva protestato, ma quando si era trovato davanti ad uno specchio e aveva visto quanti e quali risultati avevano avuto le sue unghie sul volto, il collo e le spalle, l'aveva richiamata. Dio, sembro un agnellino finito tra le grinfie di due leonesse vogliose di affilarsi le unghie, aveva pensato. I graffi risaltavano nonostante l'intensissima abbronzatura. Alla fine, avevano optato per un compromesso. Forse era ancora tardi, o presto a seconda di come la si guardava, ma da turisti potevano ben permettersi la stravaganza di giocare al carnevale, ed avevano adottato in tandem un look piratesco. Mentre lei gli passava il fondotinta e operava tutte le necessarie alchimie femminili - volente o nolente aveva appreso dalla madre i trucchi dell'estetica e della cosmesi - Forti aveva notato con piacere che si era tagliata le unghie. Bene, pensò, almeno in questo ne è valsa la pena.

"Papà... mi dispiace davvero" aveva detto Stella come se avesse intuito i suoi pensieri, "Se ti avessi dato retta un po' prima..."

"Su, Stella. Non è nulla che un po' di sole e di mare non possano guarire, davvero."

Poi avevano mangiato un delizioso piatto di spaghetti al barracuda. Stella aveva avuto il permesso di innaffiarlo con un bicchiere di vino bianco, ed era quindi più allegra e disinibita del solito quando si erano avviati verso la riva, e poi verso nord, in cerca di un posto dove fare quattro salti. L'avevano trovato seguendo il filo delle note che arrivavano fino alla spiaggia e ora Stella muoveva i piedi e il bacino al ritmo che esplodeva a tutto volume e con poca fedeltà da due casse acustiche rimediate da un vecchio stereo che ovunque sarebbero state immediatamente rottamate. Gli occhi erano chiusi e le labbra appena discoste con l'unico scopo di interiorizzare e fondere al meglio il ritmo tambureggiante che tanto di moda andava in quel momento col pulsare del suo sangue. Un gruppetto di capelli sfuggiti alla bandana le si erano incollati di traverso al volto sudato e risaltavano la sua sensualità.

Cesare Forti aveva imparato da tempo a minimizzare, a non fare caso all'effetto che Stella faceva su tutti gli uomini, giovani e meno giovani. Due estati e tutte le vacanze possibili, e anche quelle impossibili, trascorse ai Caraibi le avevano provocato una metamorfosi. Il cambiamento più evidente, e poteva rendersene ben conto visto che l'aveva di fronte, era la prorompente carnalità che i ritmi caldi, suadenti, forsennati e avvolgenti dei balli latini risaltavano dopo averla aiutata a sbocciare e a crescere. Una tale bellezza ed euforia potevano facilmente dare alla testa, e innescare brucianti rovesci, ma egli pensava, a ragione, che Stella stava vivendo un periodo magico della sua vita e che era giusto lasciarglielo godere in piena libertà. Le aveva insegnato tutto quel che poteva e sapeva affinché la voglia di vivere, di affrontare nuove situazioni ed esperienze, di trovare con immediatezza quel che avrebbe sostituito ciò che le sarebbe inevitabilmente venuto a mancare non le venisse mai a meno. Stella era in possesso delle armi dei due sessi, la bellezza di una donna e la forza, la tenacia e l'essenzialità di un uomo, ma non vi faceva ancora completo affidamento. Solo chi la conosceva bene sapeva che dietro alla sua maschera allegra si nascondeva una moralità che la spingeva a condannare ogni frivolezza altrui, a partire da quella del genitore. Stella detestava più di ogni altra cosa la propensione del padre a ridere di tutto, a cominciare da se stesso. Cercare la felicità non le sembrava un obiettivo meritevole della vita, non in confronto a quelli che erano il senso del dovere, l'impegno, la moralità.

“Da dove le vengono queste idee?" si domandava spesso. Forse dal nonno materno, Thierry Laval, si rispondeva, o forse l'unica spiegazione era che Stella voleva essere diversa dalla madre. In ogni caso, non era evento raro che i ragazzi, impauriti dall'allegria degli adulti, preferivano rifiutarne l'esempio nel timore di non riuscire a riprodurre la stessa felicità.

Cesare Forti aveva una grande fiducia nelle qualità ancora grezze di sua figlia. Stella aveva ben reagito alla scomparsa violenta della madre, e dopo quel fatto Cesare Forti l'aveva di proposito infilata in situazioni sempre più difficili, spesso nella natura incontaminata e selvatica dei Caraibi, ma qualsiasi luogo sarebbe andato ugualmente bene. Per inventare le situazioni, e metterla alla prova, bastava avere un po' di fantasia. L'aveva pungolata a crescere lentamente ma costantemente, responsabilizzandola e subendo insieme a lei il peso piccolo o grande delle sue scelte sbagliate, da cui per altro era sempre uscita bene, a volte con sorprendente velocità. Cesare Forti si stava già proponendo di mollarla su qualche isola con uno zaino sulle spalle dandole appuntamento all'isola successiva, convinto che Stella avrebbe superato a pieni voti lo speciale esame. Passare qualche giorno in assoluta indipendenza le avrebbe dato quella sicurezza cui non sarebbe mai potuta giungere sotto l'ombrello protettivo di papà.

Guardandola ballare, Cesare Forti si chiese per l'ennesima volta se non era troppo presto, se non stesse mettendo troppa fretta ai suoi 16 anni, ma il dubbio durò poco. Come sempre, sarebbe stata Stella stessa a dettargli i tempi giusti. Per quel che ne sapeva, era quasi sicuro che non avrebbe dovuto nemmeno costringerla, che non vedeva l'ora di essere fuori dalle scatole e godersi qualche giorno di assoluta libertà andando ovunque desiderava, facendo quel che più l'attirava e frequentando chi le pareva e piaceva, ma non aveva il coraggio di dirglielo. Stella era sempre contenta di mettersi alla prova, di sperimentare e anche ad esagerare come era insito e giusto nella sua frenetica età, ma sapeva anche che era normale sentirsi a volte dubbiosi a fare un passo per il quale non ci sente ancora pronti, e che non c'è nulla di male nel rimandare. Cesare Forti era però sicuro della risposta. Stella sentiva la libertà nel sangue e presto avrebbe incominciato a muoversi da sola, magari anche in quel momento se solo si fosse accorta di essere al centro dell'attenzione di quello spartano punto di ritrovo di Tres Cocos, cinque chilometri a nord di San Pedro, una pista grosso modo circolare circondata da un lungo bancone che fungeva da bar e ristorazione leggera, entrambi forniti di alcolici e veloci specialità locali, e naturalmente da snelle palme.

Quando lei eseguì il passo che scherzosamente chiamava "il terremoto" - un movimento prima lento e poi sempre più veloce del bacino, un assolo in crescendo che poteva anche durare parecchio, fino alla completa esplosione della sua femminilità acerba ma già prepotente, in cui ogni maschio sano non poteva non vedere una offerta irresistibile di forme ormai all'apice della loro armonia e pienezza – Cesare Forti si sentì per la prima volta quasi imbarazzato accanto alla figlia. In quel momento, Stella emanava una carica erotica cui era difficile essere immuni, anche se si trattava in gran parte di gelosia per l'attenzione che calamitava. Non aveva mai avuto prima queste sensazioni.

La sua mente fu rapidamente distratta dalla necessità di starle dietro, tentativo subito vano nonostante l'esperta fasciatura praticata da Berfin. Il piede cominciò a inviargli fitte di allarme. La ferita si stava aprendo. A malincuore, rallentò fin quasi a fermarsi. Non potendo starle dietro in bravura, si limitò ad accompagnarla, a fare da tappezzeria ai movimenti sempre più forsennati di Stella. Poté così avvedersi perfettamente come ogni uomo che si trovava nei paraggi stesse trattenendo il respiro. Di nuovo lo colse la precedente sensazione, ma questa volta si trovò presto a sorridere delle espressioni maschili, che andavano dal rapito, all'ebete, alla trasfigurazione paonazza che precede l'orgasmo, rossore assai diffuso nonostante lui e Stella Forti fossero nettamente i più "pallidi" della congrega, un eufemismo visto che sarebbe stato comunque difficile distinguerli dai nativi tanto erano scuri. Fu così che la vide. Teneva gli occhi conficcati nei suoi. Durò un lungo e intenso istante.

Cesare Forti non passava inosservato. Ogni tanto, una chica azzardava un tentativo di rimorchio ballandogli tanto vicino da essere impossibile non notarla. Indovinava quelle che avrebbero avuto un prezzo perché erano esageratamente eleganti e mettevano in ogni loro movimento una sicurezza di sé che stonava in un ambiente tanto scarno e informale. Erano davvero molto belle e sapevano affascinare con estrema facilità, ma si limitavano a rimanere nei dintorni per farsi notare. L'abito della seduzione era cucito loro addosso come una seconda pelle ed era impossibile ignorarle come evitarle a lungo. Cesare doveva fare attenzione perché avrebbero colto prontissime la sua più piccola attenzione o contatto appena prolungato per piombargli addosso come aquile in picchiata. Egli non era uno sciocco, né uno di quegli occidentali allupati che si calavano in quella come in altre isole, come nelle più rinomate spiagge asiatiche o sudamericane, per seppellire in due settimane di sfrenata lussuria le nevrosi e problemi di ogni giorno, ma soprattutto le frustrazioni in fatto di sesso. In più, si considerava un inguaribile romantico. Ingenuamente, voleva piacere per quel che era e non per quel che rappresentava, che quelle bellissime chicas si intrattenessero con lui per il solo appagamento della sua compagnia e che le loro emozioni si incastrassero perfettamente con le sue.

Cesare si sentì rimescolato fin nel profondo e spontaneamente pensò che sarebbe stato un uomo felice quello che avesse governato il cuore della donna che lo stava fissando intensamente. Le sbirciò la pelle tra i seni. Sembrava emanare un calore difficile da contrastare e già si immaginava come potesse essere al tocco quando, come avvertendolo su di sé, aveva alzato gli occhi e si era accorto che la donna l'aveva colto con le mani nel sacco. Lesse disapprovazione in quegli occhi e per un attimo sentì il cuore smettere di battere. Impossibile sfuggire al suo sguardo magnetico, morbido come il velluto e allo stesso tempo bruciante come il sole. Lei fece di più.

Mentre tutte le precedenti pretendenti si erano limitate ad allontanarsi sospirando, e ora assistevano con un poco di sana invidia e gelosia, quasi un dire "sono stata giovane anch'io e attiravo in maschi quanto te, carina”, e le più sincere esternavano per Stella un po' di meritata ammirazione, quella donna si fece subito avanti come una pantera decisa a scacciare l'intrusa dai paraggi della sua cucciolata nella pista lasciata appositamente quasi sgombra. Cesare ebbe tutto il tempo di studiarla mentre si avvicinava. Era splendida. Grandi anelli d'oro ornavano orecchie minuscole. Una bocca generosa, ma ben proporzionata e un piccolo naso ben dritto completavano l'ovale perfetto del viso, risaltato dai capelli raccolti in una coda in cima alla testa che la facevano sembrare più alta oltre a donarle un'aria decisa, selvatica. Risaltava come un fiore in mezzo ai cactus.

Cesare Forti si trovò a ballare in mezzo a due bellissime donne, vaso di coccio tra vasi di ferro, seppure della più conturbante sensualità. Temette che la loro rivalità potesse sfociare in qualcosa di più fisico e aggressivo, ma a Stella bastò appena un'occhiata per stabilire una complicità con la nuova arrivata. Cesare non finiva mai di sorprendersi della sua capacità di stabilire quel genere immediato di simpatia. Non era un dono che aveva preso da lui, che era totalmente spontaneo e facilmente poco diplomatico. Come la madre, Stella Forti era capace di trovare istintivamente la maniera di farsi amica una donna. Trovava con facilità un qualche interesse in comune - un monile, un tipo d'acconciatura, un vestito, un atteggiamento - con la donna con cui doveva, voleva o desiderava stabilire un contatto. Meglio per lei se fosse riuscita a mantenere questo dono dal momento che con il corpo, il faccino e il carattere che si ritrovava era destinata suo malgrado ad essere al centro dell'attenzione, faccenda che le avrebbe procurato molte più invidie e perfidie che amicizie da parte degli esseri più subdoli del creato.

Cesare Forti si godette l'invidia maschile e attenzioni che avrebbero eccitato anche il David di marmo del Michelangelo. Suo malgrado, questo fu quello che successe anche a lui. Si trovò spesso a ballare vicino ai occhi magnetici e leggermente allungati. Conosceva bene la provenienza di quegli occhi, come di quel colore di pelle, detta "di luna”. Non apparteneva ad altri che alle donne, e agli uomini, dell'Oriente cubano, da Las Tunas fin quasi a Santiago de Cuba. Nel breve attimo di ogni occhiata, lo toccavano, accarezzavano e abbracciavano centinaia di volte. Dovette impegnarsi per dividere la sua attenzione tra le due donne, per ballare a turno a stretto contatto con l'una e ora con l'altra, ma più spesso con la nuova arrivata.

Tenere celato il suo desiderio era complicato. Purtroppo, concluse subito irridendosi, in simili occasioni la pressione sessuale fa di ogni uomo sano uno straccetto che qualunque donna sia in quel momento l'oggetto del suo desiderio può adoperare, strizzare e attorcigliare a suo piacere. Del tutto egoisticamente, Cesare Forti sperò che uno qualsiasi dei tanti giovani presenti mostrasse un bel paio di attributi e si facesse avanti ad occuparsi di Stella. Quasi fosse stato letto nel pensiero, oppure quasi che la carica che dovevano emanare avesse finalmente contagiato qualcuno, un giovane si staccò dal bar dopo avere ingurgitato tutto quel che rimaneva di un cocktail poco diluito e molto alcolico. Cesare Forti pensò che non era male, magari un po' troppo magro per il suo gusto estetico, ma era sicuramente uno dei più bei giovani presenti. Soprattutto quando sorrideva, come stava facendo in quel momento. Si adattò al ritmo e alle movenze di Stella come se non avesse fatto altro per tutta la vita.

Le coppie si separarono. Di tanto in tanto, quando non era completamente soggiogato dalla sua partner, Cesare Forti controllava Stella come avrebbe fatto un padre qualsiasi, ma solo per rimanere contento di ciò che vedeva. Gli piaceva proprio quel ragazzo, ma l'idillio finì repentinamente nel momento in cui la figlia gli sussurrò qualcosa nell'orecchio e, senza attendere una replica, si allontanò in direzione delle palme. Vicine, ma invisibili e indistinguibili a causa del buio e della musica a tutto volume, la spiaggia di sabbia candida ancora calda e la risacca lieve dovevano allietare le parole e i sussurri di chi già vi si trovava. Una punta di gelosia, questa volta vera, lo invase. Ma dopo tutto, non era proprio quel che aveva desiderato? Come sempre, si trattava di guardare ai lati belli della vita e lui non aveva nessun dubbio che ne stava guardando uno bellissimo.