|

Writer Officina Blog

Writer Officina Blog

|

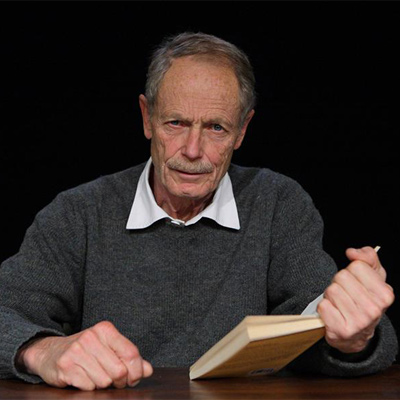

Erri De Luca. Nato a Napoli nel 1950, ha scritto narrativa,

teatro, traduzioni, poesia. Il nome, Erri, è la versione italiana

di Harry, il nome dello zio. Il suo primo romanzo, “Non ora, non

qui”, è stato pubblicato in Italia nel 1989. I suoi libri

sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in inglese, francese,

swahili, russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale

alcune parti dell’Antico Testamento. Vive nella campagna romana dove

ha piantato e continua a piantare alberi. Il suo ultimo libro è "A

grandezza naturale", edito da Feltrinelli.

Erri De Luca. Nato a Napoli nel 1950, ha scritto narrativa,

teatro, traduzioni, poesia. Il nome, Erri, è la versione italiana

di Harry, il nome dello zio. Il suo primo romanzo, “Non ora, non

qui”, è stato pubblicato in Italia nel 1989. I suoi libri

sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in inglese, francese,

swahili, russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale

alcune parti dell’Antico Testamento. Vive nella campagna romana dove

ha piantato e continua a piantare alberi. Il suo ultimo libro è "A

grandezza naturale", edito da Feltrinelli. |

Patrizia Rinaldi si è laureata in Filosofia all'Università

di Napoli Federico II e ha seguito un corso di specializzazione di scrittura

teatrale. Vive a Napoli, dove scrive e si occupa della formazione dei ragazzi

grazie ai laboratori di lettura e scrittura, insieme ad Associazioni Onlus

operanti nei quartieri cosiddetti "a rischio". Dopo la pubblicazione

dei romanzi "Ma già prima di giugno" e "La

figlia maschio" è tornata a raccontare la storia

di "Blanca", una poliziotta ipovedente da cui è

stata tratta una fiction televisiva in sei puntate, che andrà in

onda su RAI 1 alla fine di novembre.

Patrizia Rinaldi si è laureata in Filosofia all'Università

di Napoli Federico II e ha seguito un corso di specializzazione di scrittura

teatrale. Vive a Napoli, dove scrive e si occupa della formazione dei ragazzi

grazie ai laboratori di lettura e scrittura, insieme ad Associazioni Onlus

operanti nei quartieri cosiddetti "a rischio". Dopo la pubblicazione

dei romanzi "Ma già prima di giugno" e "La

figlia maschio" è tornata a raccontare la storia

di "Blanca", una poliziotta ipovedente da cui è

stata tratta una fiction televisiva in sei puntate, che andrà in

onda su RAI 1 alla fine di novembre. |

Gabriella Genisi è nata nel 1965. Dal 2010 al 2020,

racconta le avventure di Lolita Lobosco. La protagonista è

un’affascinante commissario donna. Nel 2020, il personaggio da lei

creato, ovvero Lolita Lobosco, prende vita e si trasferisce dalla

carta al piccolo schermo. In quell’anno iniziano infatti le riprese

per la realizzazione di una serie tv che si ispira proprio al suo racconto,

prodotta da Luca Zingaretti, che per anni ha vestito a sua volta proprio

i panni del Commissario Montalbano. Ad interpretare Lolita, sarà

invece l’attrice e moglie proprio di Zingaretti, Luisa Ranieri.

Gabriella Genisi è nata nel 1965. Dal 2010 al 2020,

racconta le avventure di Lolita Lobosco. La protagonista è

un’affascinante commissario donna. Nel 2020, il personaggio da lei

creato, ovvero Lolita Lobosco, prende vita e si trasferisce dalla

carta al piccolo schermo. In quell’anno iniziano infatti le riprese

per la realizzazione di una serie tv che si ispira proprio al suo racconto,

prodotta da Luca Zingaretti, che per anni ha vestito a sua volta proprio

i panni del Commissario Montalbano. Ad interpretare Lolita, sarà

invece l’attrice e moglie proprio di Zingaretti, Luisa Ranieri. |

|

Altre interviste su Writer

Officina Magazine

|

Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori

emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,

ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo

articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da

seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo

già formattato che per la copertina.

Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori

emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,

ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo

articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da

seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo

già formattato che per la copertina. |

Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto

di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da

un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,

dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere

derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie

capacità senza la necessità di un partner, identificato nella

figura di un Editore.

Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto

di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da

un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,

dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere

derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie

capacità senza la necessità di un partner, identificato nella

figura di un Editore. |

Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,

arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel

DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti

di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli

della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle

favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia.

Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,

arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel

DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti

di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli

della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle

favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia. |

|

|

|

|

|

|

Blog

|

|

|

|

Biblioteca New

|

|

|

|

Biblioteca All

|

|

|

|

Biblioteca Top

|

|

|

|

Autori

|

|

|

|

Recensioni

|

|

|

|

Inser. Romanzi

|

|

|

|

@ contatti

|

|

|

Policy Privacy

|

|

L'osteria dal Romagnolo

L'osteria dal Romagnolo

|

...quella in Via Sant'Apollonia.

...quella in Via Sant'Apollonia.

Capitolo 13: "L'osteria gratuita"

All'osteria non tutti i clienti erano paganti. Tre erano i gruppi che erano sempre esentati dal conto finale: il Maresciallo Maresca e i suoi vice ispettori, il Trio Verzè, e gli studenti universitari nel periodo della festa della matricola.

L'ispettore capo della squadra mobile di Bologna era da tutti chiamato erroneamente Maresciallo, ma lui non si scomponeva quando all'entrata dell'osteria tutti lo salutavano con referenza con un sonoro “Buongiorno Maresciallo”. Un sorriso, un gesto col capo all'indirizzo degli avventori e un dito alzato ad attirare l'attenzione di chi stava dietro al bancone. Camicia bianca, cravatta e giubba blu con bottoni dorati, berretto d'ordinanza sottobraccio. Moro, occhio furbo e un persistente odore di Acqua Velva, il suo dopobarba preferito. A volte passava da solo a volte con un paio di vice ispettori, chiedeva sempre una sambuca con la mosca, anche se non poteva bere in servizio, certo che nessuno avrebbe detto alcunché. I Ferlini, fin dal loro primo insediamento nell'osteria, tentarono di allacciare rapporti stretti con la polizia. Infatti quello che il precedente gestore aveva omesso di comunicare era l'enorme sforzo di salvaguardare il locale da orde di gente poco raccomandabile, a partire dagli ubriachi molesti fino ad arrivare ai delinquenti veri e propri. I tentativi, seppur tenaci, di allontanare clienti malgraditi non erano mai abbastanza sufficienti a tenere a bada situazioni impreviste e scomode. La salvaguardia della clientela “bene” era vista come un principio e un dovere. Avere le spalle coperte da forze dell'ordine tempestive ed efficienti era un buon deterrente per chi avesse avuto intenzioni poco raccomandabili.

“Tutto a posto?” era la domanda di rito del Maresciallo Maresca dopo l'ultimo sorso di sambuca, e non lo diceva tanto per dire, lui quello che non sapeva dalle chiamate in centrale lo veniva a sapere dal vox populi raccolto tra la gente, nelle piazze e nei locali. Ci teneva.

Piero Verzè, detto Pascutti. Il soprannome glielo diedero grazie alla sua pelata che lo faceva assomigliare vagamente, molto vagamente, a un famoso giocatore del Bologna di quell'epoca. Era piccolo, gracile, pallido. Suonava l'organetto diatonico. Le sue dita ossute e scattanti ne facevano un virtuoso corteggiato anche dalle più ridondanti orchestre di balera. Era piccolo ma, non si sa come, ogni serata che faceva all'osteria si trangugiava due piatti di tortellini e un bottiglione di rosso. Ernesto Verzè, detto “il toro”, suonava l'armonica a bocca. Era il fratello minore di Piero, e forse era per quello che suonavano insieme, non certo per la sua abilità. Fisicamente messo un po' meglio rispetto al fratello, era detto “il toro” per la sua peculiarità a puntare ogni femmina che gli capitasse a tiro, anche se non era vestita di rosso. Se capitava che durante le serate qualcuna gli facesse gli occhi dolci lui mollava il gruppo nel bel mezzo di un brano e andava ad appartarsi. Musicalmente, della sua mancanza, nessuno faceva caso. Per lui il compenso era un panino al prosciutto e una mezza cassa di birre piccole. Giuseppe Iodice, detto Pino, era un corpulento signore, sempre sudato e dai capelli schiacciati che sembravano unti. Suonava la chitarra battente. Era un emigrato del sud e il fatto di essersi trasferito in tenera età e l'aver sposato una di Bologna gli dava l'autorità di dover tentare di parlare nel dialetto locale. A ogni tentativo erano brividi sulla schiena, una roba che non si poteva ascoltare. Ogni volta che iniziava un discorso era solito dire, come incipit: “Lo sai che me, sono più di vint anni che stag a Bulogn?” L'interlocutore, a quel punto, non osava rispondere perché era preso da improvvise convulsioni, e allora lui rincarava sulla sua presunta acquisita cittadinanza: “Perché me, c'ho la mugliera bulgnèsa, e tutte le domenneche mang' i turte-lèn!” Come se mangiare i tortellini tutte le domeniche autorizzasse chiunque a considerarsi un bolognese d.o.c. Chi lo ascoltava o se ne andava inorridito o lo assecondava. Il suo pregio fu quello di portare uno strumento della sua terra nella musica popolare locale. La sua chitarra battente era unica nel territorio, e molti lo venivano ad ascoltare curiosi di vedere all'opera quel nuovo marchingegno. Dieci corde di metallo, cassa armonica chiusa e una tecnica d'esecuzione unica e mai vista fino ad allora. L'aveva acquistata da un maestro liutaio, nel casertano, prima di partire verso il nord. Per tenersi compagnia, per ricordare le armonie della propria terra. Abbandonò ben presto i ritmi della tammorra per adattarsi, pur di suonare, a quelli del liscio. Anche se, di tanto in tanto, durante le pause, si ritirava in un angolo, sigaretta alla bocca, e in sordina si apprestava ad accennare qualche giro armonico di antiche tarante. Da solo, rapito dai suoi ricordi e canticchiando sottovoce pungenti ritornelli dialettali, questa volta precisi e senza alcuna inflessione emiliana. Prima della serata si sedeva al tavolo chiedeva una bottiglia di albana frizzante e un piatto di bollito misto, possibilmente con l'aggiunta di peperoncino piccante, che la sua “mugliera” non glielo metteva mai.

Quattro ore di musica, cinque pause, inizio ore nove, strumenti nelle custodie verso l'una, o quando non c'era più gente che partecipava. A Bologna non c'era osteria che non dedicasse almeno una serata alla musica. Non c'era mica solo l'osteria da Vito con i vari Dalla e Guccini. Ogni locale aveva il suo stile. Dal liscio al jazz. Una cittadella della musica. Chi sapeva suonare aveva infinite possibilità per esibirsi. Bastava formare un gruppo e fare ciò che piaceva alla gente.

“Salve, sono Joseph Primus Choreographicus”, allungò la mano il ragazzetto alto ed esile. “Ho appena fondato la Balla Petroniana”. Si presentò così il fondatore di un nuovo gruppo goliardico universitario. La Balla Petroniana. Erano tremendi. In osteria non ci venivano quasi mai, mischiarsi con gli anziani giocatori di briscola non era il massimo delle loro aspirazioni notturne. Però una volta l'anno si dimostravano interessati al locale e chiedevano il permesso di potervi fare la festa delle matricole. Diciamo più che altro che era la conclusione della stessa, perché la festa vera e propria veniva eseguita all'aperto, a dare la caccia agli iscritti al primo anno, a fare scherzi d'ogni genere, disturbare la quiete pubblica e la gente per strada. Il tutto nel nome della goliardia, cioè il sovvertire dogmi e regole, in una giornata di completa libertà. La bevuta in compagnia dentro l'osteria serviva anche da ritrovo per eseguire le penitenze ai neo iscritti che non volevano sottomettersi agli scherzi, o soltanto per ottenere il “lasciapassare” firmato dal capo della balla in persona e non subire altre angherie. Il fatto che non pagassero faceva parte di quella sovversione alle regole, oramai diffusa da tempo e che tradizionalmente si applicava. Era la serata in cui tutto era concesso e ai goliardi nessuno faceva pagare. Prenotavano la sala tutta per loro, si chiudevano dentro e solo il cameriere poteva entrare per portare da bere. Gli scherzi erano feroci. Alle ragazze facevano estrarre i seni dai vestiti e dovevano farsele palpare da tutti i presenti. Ai maschi facevano calare i pantaloni e a chinino col culo nudo sul tavolo dovevano spegnere delle candele accese. Se qualcuno ci rimise i peli non lo si venne mai a sapere. In onore della goliardia.

~~~

Penso che almeno questo, nel tempo, non era mutato, o perlomeno era mutato pochissimo. E di scherzi goliardici me ne ricordo, io. E li ricorderò anche a mio cugino, che non mi avvertì di tali crudeltà. Era un pomeriggio di maggio. Se ci penso sento ancora in bocca il sapore di piscio bevuto dal finto bottiglione di vino offertami per strada dal goliardo.

“Vuoi dell'altro vino?” mi chiese Barberio con la bottiglia in mano già inclinata verso il bicchiere.

“No, grazie, sono a posto così”, il ricordo era ancora troppo forte.

La pausa si prolunga un po', penso perfino d'averlo offeso avendo rifiutato l'ennesimo bicchiere, ma lui come al solito mi sorprende con l'ennesima domanda:

“Per quale squadra tieni?”

“Eh?”, pensai di non aver capito bene.

“Calcio. Ti piace il calcio? Per quale squadra tieni?”

“Mah, non lo seguo tanto...”

“Ma avrai una squadra del cuore?”, come se tutti per forza dovessero avercene una. Io, la mia, non mi andava tanto di dirlo, diciamo che un po' mi imbarazzava. Lo dissi, ma con un filo di voce:

“Il Ginosa...”

“Il?”

“...Ginosa, la squadra del mio paese”.

“Ah, bene, bene, fai bene a tenere per la squadra del tuo paese. E qual è, qual è il giocatore più rappresentativo, quello a cui sei più affezionato?” insiste stranamente incuriosito.

“Non saprei, non è che seguo tanto...”

“Ma sì, dài, ci sarà uno che spicca, che rappresenta più di altri la squadra?”

Io allo stadio Miani ci sarò stato un paio di volte, e il Ginosa non è una squadra che leggi sui giornali, non ne so niente di quei santi ragazzi che giocano tutte le domeniche. Però, pensandoci bene, uno che rappresenta la squadra effettivamente c'è, è voluto bene da tutti e tutti, dalle mie parti, lo conoscono:

“Uno c'è. È Nunzietto.”

“E in che ruolo gioca?

“No, è la mascotte”.

“Ah”.

Capisco che è profondamente deluso dalla mia scarsa conoscenza calcistica, forse è in dubbio se raccontarmi l'ennesima storia o se lasciare stare. Ma pare che raccontare sia più forte di lui.

“Noi qui a Bologna un vero idolo calcistico ce l'abbiamo avuto. E a metà degli anni Sessanta passava sempre da qui davanti”.

|

|

Biblioteca

|

Acquista

|

Preferenze

|

Contatto

|

|

|

|