|

Writer Officina Blog

Writer Officina Blog

|

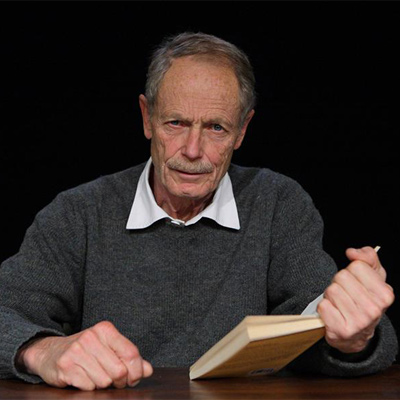

Erri De Luca. Nato a Napoli nel 1950, ha scritto narrativa,

teatro, traduzioni, poesia. Il nome, Erri, è la versione italiana

di Harry, il nome dello zio. Il suo primo romanzo, “Non ora, non

qui”, è stato pubblicato in Italia nel 1989. I suoi libri

sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in inglese, francese,

swahili, russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale

alcune parti dell’Antico Testamento. Vive nella campagna romana dove

ha piantato e continua a piantare alberi. Il suo ultimo libro è "A

grandezza naturale", edito da Feltrinelli.

Erri De Luca. Nato a Napoli nel 1950, ha scritto narrativa,

teatro, traduzioni, poesia. Il nome, Erri, è la versione italiana

di Harry, il nome dello zio. Il suo primo romanzo, “Non ora, non

qui”, è stato pubblicato in Italia nel 1989. I suoi libri

sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in inglese, francese,

swahili, russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale

alcune parti dell’Antico Testamento. Vive nella campagna romana dove

ha piantato e continua a piantare alberi. Il suo ultimo libro è "A

grandezza naturale", edito da Feltrinelli. |

Patrizia Rinaldi si è laureata in Filosofia all'Università

di Napoli Federico II e ha seguito un corso di specializzazione di scrittura

teatrale. Vive a Napoli, dove scrive e si occupa della formazione dei ragazzi

grazie ai laboratori di lettura e scrittura, insieme ad Associazioni Onlus

operanti nei quartieri cosiddetti "a rischio". Dopo la pubblicazione

dei romanzi "Ma già prima di giugno" e "La

figlia maschio" è tornata a raccontare la storia

di "Blanca", una poliziotta ipovedente da cui è

stata tratta una fiction televisiva in sei puntate, che andrà in

onda su RAI 1 alla fine di novembre.

Patrizia Rinaldi si è laureata in Filosofia all'Università

di Napoli Federico II e ha seguito un corso di specializzazione di scrittura

teatrale. Vive a Napoli, dove scrive e si occupa della formazione dei ragazzi

grazie ai laboratori di lettura e scrittura, insieme ad Associazioni Onlus

operanti nei quartieri cosiddetti "a rischio". Dopo la pubblicazione

dei romanzi "Ma già prima di giugno" e "La

figlia maschio" è tornata a raccontare la storia

di "Blanca", una poliziotta ipovedente da cui è

stata tratta una fiction televisiva in sei puntate, che andrà in

onda su RAI 1 alla fine di novembre. |

Gabriella Genisi è nata nel 1965. Dal 2010 al 2020,

racconta le avventure di Lolita Lobosco. La protagonista è

un’affascinante commissario donna. Nel 2020, il personaggio da lei

creato, ovvero Lolita Lobosco, prende vita e si trasferisce dalla

carta al piccolo schermo. In quell’anno iniziano infatti le riprese

per la realizzazione di una serie tv che si ispira proprio al suo racconto,

prodotta da Luca Zingaretti, che per anni ha vestito a sua volta proprio

i panni del Commissario Montalbano. Ad interpretare Lolita, sarà

invece l’attrice e moglie proprio di Zingaretti, Luisa Ranieri.

Gabriella Genisi è nata nel 1965. Dal 2010 al 2020,

racconta le avventure di Lolita Lobosco. La protagonista è

un’affascinante commissario donna. Nel 2020, il personaggio da lei

creato, ovvero Lolita Lobosco, prende vita e si trasferisce dalla

carta al piccolo schermo. In quell’anno iniziano infatti le riprese

per la realizzazione di una serie tv che si ispira proprio al suo racconto,

prodotta da Luca Zingaretti, che per anni ha vestito a sua volta proprio

i panni del Commissario Montalbano. Ad interpretare Lolita, sarà

invece l’attrice e moglie proprio di Zingaretti, Luisa Ranieri. |

|

Altre interviste su Writer

Officina Magazine

|

Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori

emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,

ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo

articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da

seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo

già formattato che per la copertina.

Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori

emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,

ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo

articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da

seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo

già formattato che per la copertina. |

Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto

di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da

un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,

dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere

derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie

capacità senza la necessità di un partner, identificato nella

figura di un Editore.

Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto

di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da

un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,

dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere

derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie

capacità senza la necessità di un partner, identificato nella

figura di un Editore. |

Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,

arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel

DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti

di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli

della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle

favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia.

Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,

arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel

DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti

di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli

della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle

favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia. |

|

|

|

|

|

|

Blog

|

|

|

|

Biblioteca New

|

|

|

|

Biblioteca All

|

|

|

|

Biblioteca Top

|

|

|

|

Autori

|

|

|

|

Recensioni

|

|

|

|

Inser. Romanzi

|

|

|

|

@ contatti

|

|

|

Policy Privacy

|

|

L'arcobaleno non ha radici

L'arcobaleno non ha radici

|

Luglio 1969

Luglio 1969

I raggi del sole filtravano ardenti attraverso le finestre aperte in quel torrido luglio, rivelando sottili strati di polvere sul pavimento. Luca era lì, immobile sulla porta, guardava inorridito quella stanza che da quel giorno in poi sarebbe stata testimone dei suoi pianti silenziosi. Ovunque posasse lo sguardo vedeva solo squallore e miseria: in alcuni punti le pareti erano scrostate, non c'era niente che valesse la pena guardare, se non letti, cinque da un lato e cinque dall'altro, e due armadi con cinque ante ciascuno. Su ognuna di queste era inciso un numero da dieci a diciannove: Luca non aveva idea di cosa stessero a significare, eppure da lì a poco avrebbe trovato quei numeri così intimi e familiari. Padre Anselmo lo invitò ad entrare e a sistemare la sua roba.

- Quello è il tuo letto - gli disse.

In silenziò appoggiò la sua valigia su quel triste materasso e l'aprì. Si accorse di non possedere altro che due canottiere, quattro magliette, cinque mutande, quattro paia di calzini, due pantaloncini, un paio di jeans e l'amato fumetto di Akim. Era davvero lì tutto quello che possedeva? Era davvero tutto ciò con cui era stato mandato a sopravvivere in quel posto?

Si sentì d'improvviso addosso tutta l'impotenza, tutta l'incapacità di un bambino di sette anni a gestire quella situazione. In altre parole: si sentì addosso quell'orribile sensazione di abbandono che solo ora razionalizzava. Ci pensava costantemente mentre sistemava i suoi pochi averi nell'armadio, era distratto e goffo nell'appendere le sue magliette, non riusciva a capire il gesto dei suoi genitori. Dopo che ebbe sistemato i suoi pochi averi nell'armadio, padre Anselmo lo invitò a seguirlo.

- Andiamo Luca, ti faccio conoscere gli altri. -

Percorsero un lungo corridoio ed entrarono in una grande stanza pullulante di bambini simili a soldati che posavano rigorosi in un silenzio surreale. A prima vista gli sembrarono una quarantina. Restò scioccato: più li guardava e più si sentiva paralizzato. Si ritrovò incapace di muoversi, come se il pavimento gli stesse inghiottendo i piedi, il cuore cominciò a battergli all'impazzata, pareva sfondargli il petto. Quando padre Anselmo presentò Luca a tutti i bambini restò basito nell'apprendere che nessuno di loro veniva chiamato con il proprio nome, ma solo con un numero. Che succedeva? Cosa facevano a quei bambini? Erano prigionieri? Quando arrivò il suo turno il frate disse: - Ragazzi – con lo stesso tono cantilenante che usava ogni volta che voleva attirare l'attenzione dei bambini, come se volesse richiamare dei fedeli distratti durante la messa – questo è numero undici. -

Luca guardò incredulo: “Ma dove sto?” si chiese. Era troppo piccolo per capire che l'assegnazione di numeri era solo una questione di praticità: un numero era più facile da ricordare di un nome. In quel momento però si sentì come un prigioniero in un carcere, privato del suo nome, della sua personalità, della sua casa, dei suoi affetti. Aveva solo voglia di piangere, ma non poteva neanche fare quello: troppi spettatori, probabilmente lo avrebbero preso in giro se solo si fosse lasciato trasportare dai suoi sentimenti, lo avrebbero chiamato “femminuccia”, anche se forse era comunque meglio che “Numero Undici”.

Numero Undici. Numero Undici. Undici... Quel numero continuava a risuonargli nella mente. Ad un tratto gli balenò in testa l'idea di darsi alla fuga, ma per andare dove? Dai suoi genitori? Non erano forse stati loro ad abbandonarlo lì?

Luglio 1969

Il sole splendeva alto quella mattina, illuminando e riscaldando tutto ciò che i suoi raggi toccavano. Chiara sembrava tuttavia immune a quel calore: sentiva il freddo intorno a sé, mentre fiumi di lacrime dolorose rigavano il suo viso. Quel treno la stava portando via, lontano dal suo paese, dalla sua casa, ma soprattutto dal suo piccolo Luca. Quanto era stata dura il giorno prima lasciarlo in quell'orribile posto! Ma non c'era stata alternativa: non avevano soldi, e in paese il lavoro era poco e mal pagato. Era stata una scelta difficile e sofferta, ma era in quell'orfanotrofio che tutti lasciavano i figli quando erano costretti a cercare lavoro all'estero. Seduta di fronte a suo marito Gino, sospirò dolorosamente: attraverso i vetri dei finestrini chiusi, assorta nei suoi pensieri, guardava, senza vedere, i variopinti paesaggi bucolici. Chiuse gli occhi e si abbandonò ai tristi ricordi. La sua mente vagò per ore a ritroso nel tempo. Le riaffiorarono immagini lontane: si rivide piccina, poi adulta. Sospirò a fondo e fu divorata dalla tristezza: la vita era stata crudele con lei, niente era stato facile. Chiara si era ritrovata continuamente a dover affrontare un dramma dopo l'altro, senza mai una tregua, mai un attimo per riprendere fiato. Erano anni ormai che si era convinta di essere maledetta: si sentiva punita per una colpa che non conosceva, come se tutta la sua vita fosse stata un castigo senza processo. Ripensò a sua madre Anna, morta tanti anni prima, e pensò che probabilmente aveva ereditato da lei quella maledizione: da quella donna che nacque e morì nell'ingiusta punizione di un destino che non aveva fatto altro che prendersi gioco di lei.

Maggio 1920

Anna era stata una donna di statura bassa, timida e silenziosa che aveva imparato ad essere remissiva sposando un uomo becero, geloso fino al delirio: Osvaldo. Quando lo aveva sposato era piena di aspettative: innanzitutto le era sembrato una via di fuga dalla sua famiglia. Era sempre stata considerata poco più di una serva, e ora, trovato finalmente l'amore tanto sognato, poteva fuggire. Il giorno in cui Anna e Osvaldo si erano sposati lei era al culmine della felicità: “Finalmente la libertà” aveva pensato mentre il padre la accompagnava all'altare. Le sembrava di vivere in una favola, era incantata dal suo sposo, così bello, così virile. Si sentiva una Cenerentola, si stava lasciando una vita misera e vuota alle spalle per andare a vivere in un castello fatato con il suo bel principe azzurro. Anche Osvaldo sembrava felice quella mattina: quando il padre di Anna gliela consegnò dinanzi al sacerdote lui le sorrise col volto più gentile che lei avesse mai visto, le prese la mano delicatamente e gliela baciò. Anna ebbe l'impressione di sollevarsi di qualche centimetro da terra a quel gesto così galante: nessuno mai era stato così cortese con lei. Sorrise alla fortuna che le era capitata, già immaginava i visi corrosi dall'invidia delle donne che erano in chiesa quella mattina. Ma i sogni sono effimeri, durano quanto un battito di ciglia, nell'attimo in cui pensi di averli raggiunti, allunghi una mano per toccarli ma li vedi allontanarsi lentamente per poi dissolversi nel nulla. Il sogno di Anna, in particolare, svanì poche ore dopo, in quella prima notte di nozze.

Tutto finì così presto: gioia, sogni di libertà e anche la speranza per una vita migliore. Rimasero solo il trauma e la delusione. Osvaldo arrivò in camera da letto che era già ubriaco fradicio, e in preda ai fumi dell'alcool non usò nessuna delicatezza contro il corpo ancora innocente e puro della sposa. Anna cercò di divincolarsi da quelle braccia forti ma lui la costrinse a restare e a fare la sua volontà a furia di pugni e schiaffi. Le lacrime presero il posto dei sorrisi, e quando tutto finì lei rimase lì, umiliata e sporca. Fu una lunga notte quella, il tempo sembrava essersi fermato. Quando Anna sentì di essere sul punto di perdere i sensi, Osvaldo, finalmente stanco e appagato, si addormentò e cominciò a russare. Attenta a non far rumore, si alzò dal letto col corpo dolorante e, in punta di piedi, andò in bagno, versò una brocca di acqua nella bacinella, si sfilò la camicia da notte strappata in più punti e con una spugna si strofinò forte la pelle facendola arrossare. Voleva cancellare la violenza che aveva subìto, ma la sensazione di sporcizia non svanì. Dolorante e frustrata, si rese conto di aver lasciato una prigione per andarsi a chiudere in un'altra, ancora più tetra. Se qualcuno le avesse chiesto di descrivere l'inferno, lei lo avrebbe paragonato esattamente a quella maledetta notte. Tutto andò in frantumi: speranze, sogni, illusioni...

Con il trascorrere dei giorni nulla cambiò. Suo marito si era rivelato un despota peggiore di suo padre e la trattava solo come una schiava, per lui non era null'altro che una semplice sguattera che doveva servirlo e riverirlo, in silenzio senza mai ribellarsi. Era convinto di possederla, sicché non la lasciava libera né di esprimere un pensiero né di avere dei desideri. Le era persino proibito di affacciarsi dalla porta di casa per prendere un po' d'aria o per conversare con le vicine; e non poteva neanche mettere un filo di rossetto sulle labbra: subito lui l'avrebbe accusata di voler attirare l'attenzione di altri uomini. “No! Grazie, non mi interessano gli altri, basti e avanzi tu” avrebbe voluto gridargli, ma lui l'avrebbe fatta a pezzi e così taceva, lo sguardo abbassato, le spalle curve e tante lacrime, a volte trattenute e tante altre volte straripanti dai suoi occhi come fiumi in piena. Così, giorno dopo giorno, sfuriata dopo sfuriata, era diventata apatica ed aveva imparato l'arte del silenzio e dell'obbedienza. Con il passare del tempo, l'amore che in principio aveva provato per quell'uomo era tramutato in repulsione e paura. Ogni santo giorno viveva con angoscia il rientro a casa del marito, perché sapeva che a lui non andava mai bene niente di ciò che lei aveva fatto durante la giornata. Mai una parola gentile, mai un complimento, mai una carezza: quelle mani che sarebbero dovute servire per accarezzare, confortare, lui le usava solo per farle del male. Non riusciva a spiegarsi come mai fosse sempre tanto arrabbiato, eppure cercava di compiacerlo in tutti i modi. Era stanca, quella situazione la stava debilitando, non ce la faceva più, psicologicamente, ad ascoltare le sue accuse.

- Sei un'inetta! - le diceva, oppure - Ho scelto la peggiore fra tutte! - Cercava di estraniarsi con la mente quando lui con l'alito fetido di vino le urlava contro, ma le sue accuse le entravano dentro come una lancia appuntita, dilaniandole il cuore. La poverina si chiedeva spesso se fosse vero che non ne facesse mai una giusta, e a furia di sentirselo ripetere alla fine si era convinta che fosse la verità. Le sarebbe piaciuto avere un carattere più forte e qualche familiare che l'appoggiasse: probabilmente con il sostegno di qualcuno avrebbe avuto il coraggio di lasciarsi alle spalle quel mostro che aveva l'ardire di rinfacciarle in continuazione: - Ringrazia Dio che ti ho sposata io, altrimenti nessuno ti avrebbe mai voluta brutta e sciatta come sei. - Invece lei era debole, timida e terribilmente frustrata da tutti gli amici e i parenti che facevano finta di non vedere la crudeltà di quell'uomo. Non le chiedevano neanche dove si fosse fatta male quando le vedevano i lividi sul viso e sulle braccia, che pure erano niente in confronto a quelli che riusciva a coprire con i vestiti. Si sentiva sola, umiliata, ad un certo punto aveva anche iniziato a temere per la sua incolumità, soprattutto da quando una notte, quasi per caso, si accorse che lui sotto al cuscino nascondeva un coltello. A cosa gli serviva?

Anna aveva paura, non poteva parlare con nessuno, non sapeva cosa fare, poi prese l'abitudine di acquattarsi facendosi piccola ai piedi del letto dopo che lui si era addormentato. Infine, un bel giorno, all'improv¬viso, durante l'ennesima sfuriata, il bruto barcollò portandosi una mano al cuore. Cercò disperatamente di aggrapparsi ad una sedia ma cadde a terra, non ebbe neanche il tempo di dire mezza parola che era già morto. Pochi minuti prima Osvaldo aveva avuto la mano più pesante del solito, dal naso e dalle labbra di Anna colavano rivoli di sangue, si asciugò con le mani. Un sapore metallico in bocca le provocava conati di vomito. Con freddezza si avvicinò a quel corpo inerme: capì subito la gravità della situazione, suo marito non respirava più, se ne era andato per sempre. Come moglie, avrebbe dovuto disperarsi, piangere, urlare, uscire fuori a chiedere aiuto, ma lei non ci riusciva. Restò impassibile per qualche minuto poi si sedette di fronte a lui e, mentre lo guardava, provò vergogna per il senso di sollievo e pace che sentiva di fronte a quel corpo ormai innocuo.

“La vita è così semplice, sono gli altri a complicarcela con la loro cattiveria, con la loro bramosia di possedere”. Pensò Anna dopo aver provato un'effimera ebbrezza di libertà per la prima volta dopo tanto tempo.

A funerali conclusi, le sembrò di stare in paradiso: nessuno più che le dava ordini, nessuno che la maltrattava. Era una brava filatrice e iniziò a sfruttare le sue capacità per avere qualche entrata. La casa in cui viveva era piccola e non era di sua proprietà, aveva bisogno di lavorare per pagare l'affitto e mantenersi. Nella casa accanto alla sua abitava il fratello di suo marito, Salvatore, con la moglie. Dopo che Osvaldo se ne fu andato, l'avevano riempita di attenzioni, la loro presenza costante la faceva sentire protetta. Trascorse quasi un anno prima che suo cognato rivelasse la sua vera natura. Era un giorno come tanti altri, lei era seduta al suo telaio quando sentì bussare alla porta, aprì e si ritrovò davanti Salvatore, fatto alquanto strano visto che non aveva mai osato farle visita da solo. Anna era titubante, non riusciva a decidersi se farlo entrare o meno. Ma lui senza aspettare l'invito, entrò e si chiuse la porta alle spalle.

- Anna, ho da farti una proposta. -

- Che tipo di proposta - chiese lei con lo sguardo basso. Era a disagio, lui le si avvicinò, le accarezzò il viso e le disse: - Mi piaci Anna, se sarai carina con me ti darò dei soldi, ne hai bisogno. -

- Hai ragione ne ho bisogno, ma non venderò mai il mio corpo per nessuna ragione al mondo, ho una dignità io. -

- Sei una sgualdrina come tutte le altre, è inutile che fai la preziosa. - Accecato dall'ira per il rifiuto, la strinse tra le sue forti braccia e cercò di baciarla.

- Sei tale e quale a quel bastardo di tuo fratello, lasciami o mi metto a urlare con tutto il fiato che ho in corpo - cominciò a picchiarlo sul petto e a graffiarlo sul viso. Non avrebbe mai più permesso a nessuno di farle fare ciò che non voleva, men che meno a quello sporco omino.

- Smettila stupida, nessuno ti crederà. Servirebbe solo a macchiarti la reputazione farlo sapere a tutti - e cercò con violenza di trascinarla verso il letto. Con una mano la bloccava e con l'altra le strappò il vestito di dosso. Iniziò ad accarezzarla ovunque, Anna si dimenava ma non riusciva a liberarsi dalla stretta possente di lui.

“Non può finire così” pensò, e nel momento in cui Salvatore allentò la presa per slacciarsi i pantaloni gli diede un calcio tra le gambe.

- Puttana da quattro soldi, aveva ragione mio fratello a picchiarti - era piegato in due per il dolore e lei colse quel suo momento di fragilità per correre verso la porta, ma l'uomo la raggiunse intenzionato a finire quello che aveva in mente sin dall'inizio.

Non seppe neanche lei dove trovò il coraggio: si mise ad urlare costringendolo a demordere.

- Me ne vado, ma non la passerai liscia. Questa casa è mia, entro un mese dovrai sparire, non ti voglio più vedere. -

Appena se fu andato, Anna cadde a terra devastata e cominciò a piangere. Come avrebbe fatto? Cosa ne sarebbe stata della sua vita se lui l'avesse davvero cacciata? Passarono tre settimane, aveva elucubrato giorno e notte sul problema che le si era presentato, aveva pensato a mille modi per risolverlo, ma nessuno di essi era fattibile. Infine, trovò una soluzione in Luciano, un uomo buono che conobbe tramite il marito di un'amica. Luciano era reduce da una brutta esperienza matrimoniale, ma non esistendo ancora la legge sul divorzio si era solo separato ufficiosamente dalla moglie. Così adesso aveva bisogno di una donna che accudisse la sua casa, mentre lei, a sua volta, di un uomo che la proteggesse. Vista, inoltre, l'urgenza di avere un tetto sulla testa, Anna accettò di andare a vivere con lui.

Da quell'unione nacquero quattro figli, Elena, Chiara, Marta e Antonio i quali, nonostante fossero fratelli, avevano comunque cognomi diversi. Antonio aveva il cognome del padre, mentre le sorelle avevano cognomi a caso assegnati da un impiegato del comune. Non perché il padre non le avesse riconosciute, ma perché Luciano risultava ancora sposato alla donna che aveva lasciato, e non poteva quindi sposare Anna. Questa era quindi legalmente considerata una “ragazza-madre”, e prendeva un contributo dallo Stato. Quei soldi ad Anna e a Luciano facevano comodo visto che in casa lui era l'unico a lavorare. Una volta arrivate all'età della ragione, le loro figlie erano state però prese di mira dalle coetanee che, non conoscendo i fatti, credevano che Anna avesse avuto le bambine da uomini diversi da cui avevano preso i cognomi.

Le malelingue, poi, non si placarono, anzi, si inasprirono dopo quanto successe in quel maggio del 1947. Era la prima volta che Luciano usava quel nuovo pesticida. Ne era molto entusiasta: l'anno prima gli insetti avevano rovinato buona parte della vendemmia, mentre questa volta il pover'uomo non vedeva l'ora di mangiare quei grossi acini d'uva che avrebbe fatto crescere. Essendo analfabeta, però, non lesse le controindicazioni che avvertivano di non bere alcolici per diverse ore dopo aver usato il prodotto: l'organismo veniva esposto a tossine, doveva avere il tempo di smaltirle, ma lui non lo sapeva. Tornato a casa, affamato dopo una lunga giornata di lavoro, si sedette a tavola per cenare, accompagnò il pasto con un paio di bicchieri di vino. Passò poco tempo e si sentì male. Chiamarono il medico, ma non ci fu niente da fare. Qualche ora dopo entrò in coma, il mattino dopo morì.

Lasciò la famiglia nella miseria: erano contadini che vivevano alla giornata, e quando Luciano fu seppellito non ebbero nemmeno il tempo di piangerlo. Tutti loro dovettero trovare il modo di sopravvivere, anche i più piccoli e anche chi non avrebbe dovuto pensare a lavorare.

|

|

Biblioteca

|

Acquista

|

Preferenze

|

Contatto

|

|

|

|