|

Writer Officina Blog

Writer Officina Blog

|

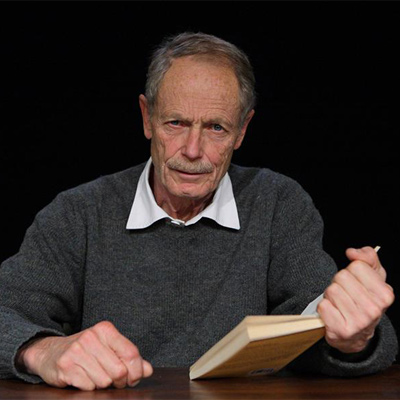

Erri De Luca. Nato a Napoli nel 1950, ha scritto narrativa,

teatro, traduzioni, poesia. Il nome, Erri, è la versione italiana

di Harry, il nome dello zio. Il suo primo romanzo, “Non ora, non

qui”, è stato pubblicato in Italia nel 1989. I suoi libri

sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in inglese, francese,

swahili, russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale

alcune parti dell’Antico Testamento. Vive nella campagna romana dove

ha piantato e continua a piantare alberi. Il suo ultimo libro è "A

grandezza naturale", edito da Feltrinelli.

Erri De Luca. Nato a Napoli nel 1950, ha scritto narrativa,

teatro, traduzioni, poesia. Il nome, Erri, è la versione italiana

di Harry, il nome dello zio. Il suo primo romanzo, “Non ora, non

qui”, è stato pubblicato in Italia nel 1989. I suoi libri

sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in inglese, francese,

swahili, russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale

alcune parti dell’Antico Testamento. Vive nella campagna romana dove

ha piantato e continua a piantare alberi. Il suo ultimo libro è "A

grandezza naturale", edito da Feltrinelli. |

Maurizio de Giovanni (Napoli, 1958) ha raggiunto la fama

con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi,

attivo nella Napoli degli anni Trenta. Su questo personaggio si incentrano

Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di

ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia, Vipera

(Premio Viareggio, Premio Camaiore), In fondo al tuo cuore, Anime

di vetro, Serenata senza nome, Rondini d'inverno, Il

purgatorio dell'angelo e Il pianto dell'alba (tutti pubblicati

da Einaudi Stile Libero).

Maurizio de Giovanni (Napoli, 1958) ha raggiunto la fama

con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi,

attivo nella Napoli degli anni Trenta. Su questo personaggio si incentrano

Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di

ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia, Vipera

(Premio Viareggio, Premio Camaiore), In fondo al tuo cuore, Anime

di vetro, Serenata senza nome, Rondini d'inverno, Il

purgatorio dell'angelo e Il pianto dell'alba (tutti pubblicati

da Einaudi Stile Libero). |

Lisa Ginzburg, figlia di Carlo Ginzburg e Anna Rossi-Doria,

si è laureata in Filosofia presso la Sapienza di Roma e perfezionata

alla Normale di Pisa. Nipote d'arte, tra i suoi lavori come traduttrice

emerge L'imperatore Giuliano e l'arte della scrittura di Alexandre

Kojève, e Pene d'amor perdute di William Shakespeare. Ha collaborato

a giornali e riviste quali "Il Messaggero" e "Domus".

Ha curato, con Cesare Garboli È difficile parlare di sé,

conversazione a più voci condotta da Marino Sinibaldi. Il suo ultimo

libro è Cara pace ed è tra i 12 finalisti del Premio

Strega 2021.

Lisa Ginzburg, figlia di Carlo Ginzburg e Anna Rossi-Doria,

si è laureata in Filosofia presso la Sapienza di Roma e perfezionata

alla Normale di Pisa. Nipote d'arte, tra i suoi lavori come traduttrice

emerge L'imperatore Giuliano e l'arte della scrittura di Alexandre

Kojève, e Pene d'amor perdute di William Shakespeare. Ha collaborato

a giornali e riviste quali "Il Messaggero" e "Domus".

Ha curato, con Cesare Garboli È difficile parlare di sé,

conversazione a più voci condotta da Marino Sinibaldi. Il suo ultimo

libro è Cara pace ed è tra i 12 finalisti del Premio

Strega 2021. |

|

Altre interviste su Writer

Officina Magazine

|

Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori

emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,

ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo

articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da

seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo

già formattato che per la copertina.

Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori

emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,

ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo

articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da

seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo

già formattato che per la copertina. |

Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto

di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da

un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,

dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere

derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie

capacità senza la necessità di un partner, identificato nella

figura di un Editore.

Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto

di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da

un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,

dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere

derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie

capacità senza la necessità di un partner, identificato nella

figura di un Editore. |

Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,

arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel

DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti

di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli

della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle

favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia.

Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,

arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel

DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti

di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli

della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle

favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia. |

|

|

|

|

|

|

Blog

|

|

|

|

Biblioteca New

|

|

|

|

Biblioteca All

|

|

|

|

Biblioteca Top

|

|

|

|

Autori

|

|

|

|

Recensioni

|

|

|

|

Inser. Romanzi

|

|

|

|

@ contatti

|

|

|

Policy Privacy

|

|

Passioni

Passioni

|

La straordinaria vita di Cristina Trivulzio di Belgioioso.

La straordinaria vita di Cristina Trivulzio di Belgioioso.

Milano, agosto 1808

In piazza Sant'Alessandro, prospiciente la chiesa omonima, il caldo si faceva già sentire, malgrado l'ora mattiniera. Il sole lambiva il lastricato, ripulito per l'occasione da ogni più piccolo ingombro, comprese le foglie approdatevi dalle vie circostanti, ma le vetrate della maestosa facciata ancora tacevano, in mancanza di luce, lo sfolgorio dei loro colori.

Gerolamo e Vittoria Trivulzio non avevano molta strada da percorrere per portare a battezzare la loro primogenita: bastava attraversare la piazza perché il loro palazzo si trovava proprio di fronte. E così fecero, comunque in carrozza, e riparando la loro piccola, annegata in un vestito bianco tutto pizzi e ricami, con una cuffietta appena appoggiata sui fitti capelli neri. Sul sagrato, il capannello di amici e parenti in attesa li circondò affettuosamente, ansioso di sbirciare le fattezze della nobilissima bambina.

“Ma siete sicuri di voler dare tutti questi nomi?” chiese il sacerdote perplesso e già sudato nei suoi paramenti sacri, dopo aver letto sulla carta intestata della marchesa l'elenco che gli era stato recapitato.

“Ma certo, non si chiede nemmeno!” rispose per lei il marito, irritato da quella domanda inopportuna.

E mentre l'organo inondava di musica sublime lo spazio circostante, la grande cupola, le tele dell'Assunta, del Presepio, della Crocifissione, gli arredi barocchi, il fonte battesimale e gli astanti tutti, il prete pronunciava la solenne formule del rito:

“Ego baptezo te Maria Cristina Beatrice Teresa Barbara Leopolda Clotilde Melchiora Camilla Giulia Margherita Laura...”

La neonata, al contatto dell'acqua benedetta, si riscosse e spalancò sul mondo i suoi occhi: erano neri, grandi, espressivi. Tra i presenti corse un brivido di commossa ammirazione: “Oh...”

“Sarà una creatura molto viva e interessata al mondo, Gerolamo”

“Sarà bellissima, Vittoria, quasi quanto voi!”

Gli invitati non smettevano di lodare, predire, congetturare mentre i genitori non vedevano l'ora che la cerimonia finisse, per liberarsi degli abiti ingombranti, affidare la piccola alla balia per l'allattamento − anche se la neomamma sentiva il seno gonfio premerle nel corpetto − e rilassarsi nelle fresche sale del palazzo, dove la festa, dopo la colazione, si sarebbe protratta per gran parte della giornata.

Nella gran tavola ricoperta di finissime tovaglie di Fiandra, in cui i piatti e le tazze in porcellana si alternavano a minuscoli bouquets di margherite bianche e gialle, le signore dell'aristocrazia milanese, nei loro abiti estivi in stile impero e i capelli sollevati a sottolineare la bellezza del collo e del décolleté, si alternavano agli uomini, anch'essi in vestiti più leggeri e chiari del consueto, conversando animatamente con loro d'attualità e di pettegolezzi tra una tazza di cioccolata fumante e i pasticcini mandorlati:

“Questo Gioacchino Murat, oltre tutto, sembra proprio un bell'uomo, con quella capigliatura, con quei baffi... pare abbia molta fortuna con le donne... ha fatto una carriera! E pensare che è figlio di un albergatore e che dal seminario dove fu mandato venne allontanato in seguito a una rissa... ma è un soldato, un soldato nato, che disprezza il pericolo e ha coraggio da vendere... e infatti... da soldato a generale!”

“Vedremo che succederà ora, dopo che Giuseppe ha lasciato Napoli per il Regno di Spagna e il cognatino ha preso il suo posto... secondo me Giuseppe rimpiangerà la vista del Vesuvio, la Spagna è una bella rogna... ma è proprio un vulcano, questo Napoleone!”

“Certo che il blocco continentale è stato un vero disastro per lui: credeva di tagliare la gambe all'Inghilterra, invece ha fatto fare la penitenza alla Francia... ma lo sapete che per due anni anche i francesi ricchi e i nobili hanno sospirato caffè, zucchero e cotone? Con l'Inghilterra non ce la farà mai, se lo deve mettere in zucca! Non gli è riuscito nella campagna d'Egitto e non gli riuscirà mai... anzi, saranno proprio gli inglesi a rovinarlo... a finì cont el cü per tèrra”

“Ma non possiamo parlare solo di Napoleone...Vittoria, Gerolamo, scusateci, parliamo di voi e di questa splendida figlia! La prima di una lunga serie, vero?”

“Süca e melun la sò stagiun... se non di una lunga serie, almeno di qualche altro erede... speriamo, almeno” azzardò la padrona di casa, sorridente e maliziosa, posando lo sguardo sul marito, che, a differenza di lei, manifestava un carattere malinconico e introverso, da alcuni scambiato per superbo ed eccentrico, poco incline al godimento dei piaceri della vita e delle sue ottime entrate ma ossessivamente attento alla loro oculata amministrazione e a tenere viva la memoria e i meriti degli illustri avi.

“Cristina, Cristina, vieni, che facciamo un bel quadretto di questo giardino!”

La bambina accolse l'invito con calma avvicinandosi alla sua maestra preferita, senza la timidezza e l'impaccio che di solito la dominavano. Aveva dei capelli nerissimi, lunghi e folti e un paio d'occhi che parevano puntare direttamente all'anima dell'interlocutore.

La veste lunga le impediva il libero movimento e lei allora se la teneva sollevata sulle caviglie, non solo mentre correva ma anche quando camminava.

Stava per compiere otto anni e già sapeva molto: le piaceva imparare e non ne era mai sazia. Riusciva particolarmente nello studio del francese, che sentiva suo al pari dell'italiano; non le piaceva invece usare il dialetto milanese, che era abituale anche presso famiglie prestigiose come la sua, in situazioni non formali. Le pareva di chiudersi troppo nel guscio della sua città mentre lo spazio a cui lei aspirava era ben più ampio: comprendeva l'Italia intera, l'Europa, forse il mondo.

Apprendendo la storia e la geografia, rifletteva sul passato e si chiedeva perché, dopo un destino tanto bello e importante quale era stato quello di Roma, ora l'Italia non contasse nulla, fosse una semplice espressione geografica, come aveva detto Metternich l'anno prima, aprendo il congresso di Vienna − lo sapeva perché ne avevano parlato tutti in famiglia, disapprovando severamente la sprezzante definizione del primo ministro austriaco − e si domandava anche per quale motivo, dopo Napoleone, che ora passeggiava come un leone in gabbia su e giù per l'isola di Sant'Elena, adesso i milanesi dovessero servire gli austriaci, che erano peggio di lui.

La maestra Ernesta, seppure di disegno e di canto, accendeva il suo amore per l'Italia più degli insegnanti di storia e d'italiano; era lei che le raccontava dello scempio del Belpaese, come lo chiamava, e ci piangeva sopra, abbracciandola. Come avrebbe fatto senza?

La conosceva già da quattro anni, quando la mamma l'aveva assunta per farsi aiutare dopo la morte del babbo. Un periodo nerissimo, per lei, quello: era regredita, dimagrita, diventata cagionevole di salute e più malinconica che mai. La morte aveva fatto un ingresso trionfale nel suo bel palazzo, portandosi via un padre, un uomo di trentadue anni, e lei ne era rimasta sconvolta. La chiusura, l'introversione del suo carattere avevano avuto il sopravvento: si metteva a piangere già intuendo che nel salotto da ricevimento, con le sue amiche, la mamma l'avrebbe invitata a parlare e scappava via, vivendo il resto della giornata tra sensi di colpa e timore delle sgridate serali.

Per fortuna, appena dopo il tempo del lutto stretto, c'era stato un avvenimento lieto: un nuovo matrimonio di sua madre. Il suo patrigno si chiamava Alessandro Visconti d'Aragona ed era davvero buono con lei. E così, negli ultimi anni, tanta vita aveva compensato l'arroganza della morte. Le erano nate già due sorelle e la mamma era di nuovo incinta.

Lei accoglieva con gioia la notizia di quelle nascite perché grande era stata la sua esperienza di vuoto e di solitudine, e pauroso il ricordo della morsa di tristezza che aveva accompagnato la scomparsa del babbo.

Finché quel signore, il futuro patrigno, non aveva cominciato a frequentare la mamma, a inviarle cesti coloratissimi di fiori e di frutta e certi minuscoli pacchetti di gioielleria che svelavano, oltre la carta velina, i loro tesori: un brillante, una collana di perle, un'acquamarina incastonata in una conchiglia d'oro bianco.

La bambina vedeva la madre arrossire di piacere nel ricevere quei regali, condividendo con lei la gioia infantile della sorpresa mentre li scartavano insieme; poi l'aiutava ad indossarli e sorrideva guardando riflessa nello specchio l'immagine finalmente serena di quella giovane donna di nuovo incantata dall'amore. Aveva solo ventuno anni sua madre e lei, sebbene piccolina, intuiva che era giusto così.

La osservava compiaciuta rifiorire nel fisico e nell'umore, con lo sguardo che le si accendeva al suono di certi passi e la voglia di cantare mentre si pettinava e si vestiva.

Il fidanzamento con Alessandro era stato brevissimo e sobrio il matrimonio, perché la data del funerale di Gerolamo era vicina.

Così lei, bambina di non ancora cinque anni, era approdata di nuovo alla spensieratezza dell'infanzia: al gioco della palla, delle bambole, della ruota, che nei parchi pubblici l'avvicinavano, seppur con qualche titubanza, agli altri bambini. E poi, la sera, nella sua cameretta foderata di taffettà rosarancio, c'era la delizia delle fiabe, che adorava, specialmente quando a leggergliele non era la tata di turno, ma la mamma in persona che, lasciando momentaneamente i suoi ospiti, saliva a darle il bacio della buonanotte e divideva con lei qualche pagina del suo libro preferito.

Per questo, quando, intorno ai sei anni, si decisero a insegnarle la scrittura e la lettura, lei sentì di avere tra le mani la chiave di un tesoro incommensurabile, con il quale le si aprivano prospettive sconfinate: avrebbe potuto immergersi nelle vite, nelle avventure, nei sogni, nei progetti di cento, mille creature; avrebbe potuto viaggiare in lungo e in largo per il mondo e oltre, nell'universo infinito; avrebbe potuto tenere un diario, scrivere i suoi pensieri, esprimere i sentimenti che traboccavano dal suo cuore, inventare storie e personaggi, comporre poesie e filastrocche. Che felicità! Che prospettiva di gioia presente e futura!

Prima di addormentarsi, riflettendo sui posti che le persone occupavano nel suo cuore, al secondo, dopo la mamma, metteva sicuramente Ernesta; le dispiaceva un po' collocare dopo i fratelli e il nuovo padre, ma era sicura della graduatoria perché lei, senza la sua cara maestra di canto e di disegno, si sarebbe sentita nuovamente persa.

La Prima della Scala, con la rappresentazione della Gazza ladra di Gioachino Rossini, in quel 31 maggio 1817, pur sotto la dominazione austriaca – tale infatti era avvertita dai milanesi e non amministrazione come ai bei tempi di Maria Teresa − era comunque un avvenimento irrinunciabile e il più importante tra quelli che vedevano per protagonisti i notabili locali. A differenza di Napoleone, che ne aveva fatto il perno della gestione amministrativa, i tedeschi nicchiavano su tale faccenda e preferivano fare da sé, lasciando, come contentino agli indigeni locali, soltanto l'organizzazione degli eventi culturali e mondani.

Vittoria ed Alessandro, già alle sei di pomeriggio, secondo consuetudine, erano pronti per raggiungere il teatro.

La serata era splendida: un'aria mite e profumata delle mille essenze della vicina campagna rammentava il pieno trionfo della primavera e l'avvicinarsi della stagione estiva.

Poco lontano dall'ingresso, sotto i portici, dove si fermavano le carrozze, ragazze con cestini di giunco sottobraccio offrivano alle ricche signore milanesi che ne uscivano, attente a non sciuparsi gli eleganti abiti e le elaborate acconciature, mazzolini di fiori freschi che i loro accompagnatori si affrettavano a comprare in segno di omaggio galante.

Quelle fioriste, negli abitini modesti che indossavano, sorridevano timide alle gran dame, sognando anche per sé, magari solo per una sera, tali vesti, tali gioielli.

Erano povere, come gran parte degli abitanti di quella città, che pure era una delle più evolute d'Italia: operai, artigiani, facchini, sartine, serve, lavandaie lavoravano dalla mattina alla sera, senza alzare la testa, per avere almeno il minimo per sopravvivere; costituivano il nucleo laborioso e onesto della popolazione, abituato a sopportare, a soffrire per mettere insieme, quando andava bene, il pranzo con la cena, ritenendo le disuguaglianze sociali anche più vistose una legge di natura, il volere del destino o di chi sa chi.

I ricchi palazzi patrizi facevano da contraltare alle casupole più modeste, talvolta misere; i bei giardini privati risplendevano d'armonia e di colori, in stridente contrasto con le brutte case operaie che trasudavano stenti e fatica. I poveri s'avvicinavano ai ricchi per tendere la mano, per servire, per garantire loro il meglio di quanto era possibile per i tempi. Libertà, uguaglianza, fraternità, le parole che erano risuonate a lungo nella vicina Francia e poi anche nel Belpaese, portate in cima alle baionette dalle armate napoleoniche, apparivano ora sbiadite, quasi un'eco impercettibile di quel frastuono rivoluzionario che aveva partorito un impero. Poi, gli antichi padroni erano tornati, garantendo, dopo la burrasca, privilegi consueti e consuete disuguaglianze.

A teatro, comunque, una qualche forma di democrazia, seppure embrionale e stonata, si affermava, perché i poveri avevano il loro posto nel loggione e un po' del dorato pulviscolo del melodramma arrivava fin lassù.

“Ve la ricordate, amica mia, la prima di due anni fa? Cadeva di marzo, il trentuno... e proprio di fronte al nostro palco, c'era Ugo Foscolo... io me lo guardavo, ammirata, perché conoscete la mia passione per la sua poesia. Lo vedevo particolarmente accigliato e preoccupato, ma non ci ho fatto caso più di tanto... è il suo carattere tempestoso, mi dicevo... e, invece, il giorno dopo ha tagliato la corda! Via da Milano, via dell'Italia, via dai suoi amori e sapete bene quanti ne aveva, un vero tombeur de femme, passatemi l'espressione, prima in Svizzera, poi in Francia, ora sembra in Inghilterra, senza pace... e senza gloria. Sembra che si stia mangiando tutti i suoi averi... finirà in miseria, povero Ugo! Cara mia, chi volta el cùu a Milan, il volta al pan...” sospirò la contessa Teresa, l'amica di Vittoria, finendo di parlarle sottovoce e agitando più velocemente il suo ventaglio.

“Hai ragione, cara ... dispiace anche a me... grand'uomo, gran patriota quel Foscolo. Che coerenza, che moralità! Non ha voluto servire i tedeschi, lui, come invece fanno tanti voltagabbana, che sono qui stasera” − e col mento indicò Vincenzo Monti a poca distanza da loro − “aveva già la direzione della Biblioteca italiana, aveva già stilato il programma, bastava la sua firma in calce... ma poi ci ha ripensato: voleva dire servire gli austriaci che disprezzava, lui che li aveva tanto vituperati nelle Ultime lettere... voleva dire far morire un'altra volta il suo Jacopo Ortis, poveretto o far rivoltare nella tomba il povero Parini, che una tomba a modo nemmeno ce l'ha. Allora, alla chetichella, senza dire nulla a nessuno, dopo la prima della Scala, ha fatto le valigie, ha scritto una bella lettera... ed è partito! Come lui, ce ne sono pochi, va' là...” e Vittoria si accomodò meglio sulla poltroncina, si assicurò di avere a posto la coroncina di perle e brillanti che le sosteneva la capigliatura, si aggiustò sulle mani e le braccia i guanti lunghi di filo di cotone che pure la facevano sudare e si apprestò a godersi lo spettacolo.

Amava quegli appuntamenti, non tanto per l'opera in sé, che a volte trovava stucchevole e noiosa, quanto per l'occasione mondana e politica che offrivano, prima dell'apertura del sipario, durante gli intervalli e alla fine della rappresentazione: la possibilità, cioè, di vedere il bel mondo milanese e austriaco, fare qualche pettegolezzo ma rinfocolare anche i mai sopiti spiriti patriottici e indipendentisti. In questo era in particolare armonia con suo marito, a due passi da lei, anche lui immerso nella conversazione col conte Federico, marito di Teresa.

Ogni tanto se lo guardava, quell'uomo che le era al fianco ormai da quattro anni e che aveva saputo far vibrare le corde più nascoste del suo spirito e del suo corpo. Lo amava, più di Gerolamo, non solo perché le aveva dato già tre figli, ma perché era sapiente nell'arte dell'amore. Prima di lui, lei non aveva conosciuto la forza della passione, non perché non desiderasse suo marito ma perché lui estingueva la fiamma che c'era dentro di lei riducendola a un fuoco di legna bagnata. Aveva accettato tale tiepidezza perché credeva che forse esagerava lei a riporre nel partner tutte quelle aspettative; lei che si nutriva dei nuovi principi del romanticismo imperante e quindi del trionfo dei sentimenti e del forte sentire. Aveva pensato d'essere sbagliata lei, amante della vita e soprattutto del cibo e del sesso. A letto il suo appetito non era inferiore a quello che sentiva a tavola, ma il cibo che Gerolamo le offriva era scarso, le lasciava una fame che reprimeva sublimandola nell'affetto per lui e per la piccola Cristina. Poi, in Alessandro, aveva trovato un vero uomo, capace di soddisfarla senza suscitarle sensi di colpa. Era diventata più donna con lui, malgrado fosse quattro volte madre; e di questo gli era profondamente grata. Ora se lo guardava quasi commossa quel marito a due passi da lei e rifletteva se condividere o meno i suoi pensieri con l'amica. Decise di farlo, era proprio in vena quella sera.

“Lo sapevo, lo sapevo... ti si legge nello sguardo, in tutto quello che fai o dici. Si vede che sei felice. Sono contenta per te!” le mormorò Teresa, come sempre sorridente e generosa.

Poi le confidenze si spensero in tutto il teatro, lentamente, insieme alle fiammelle delle luci, perché stava per aprirsi il sipario.

“Godiamoci questa prima di Rossini! – sussurrò Vittoria − dicono che il soggetto sia strepitoso... un uccello, in fondo... un pennuto protagonista di un melodramma!”

E queste furono le ultime parole che intercorsero tra loro fino alla fine dell' atto, perché, già dalle prime scene, l'originalità della trama, i caratteri di Fabrizio, Lucia, Ninetta e Giannetto, il clima di festa per il ritorno del giovane, la rivelazione del loro amore e le lagnanze della padrona di casa su certe strane sparizioni di posate d'argento, coinvolsero immediatamente le due signore e tutto il pubblico, che, appena calato il sipario, dopo un attimo di esitazione per il ritorno sgradito alla realtà, si spellò le mani in applausi.

“Grande Gioachino!” esclamò sorridente, sotto i baffi curatissimi Alessandro, rivolgendosi alle due donne e all'amico Federico.

“Una storia che ha incantato anzitutto la Francia” − sottolineò il conte annuendo − ma io credo che il nostro melodramma abbia una marcia in più!”

“Bellissimo! Meraviglioso!” approvarono le signore alzandosi per sgranchirsi le gambe e recarsi alla toilette a rinfrescare il trucco e la pettinatura.

“Non fate tardi come al solito...” raccomandarono i due uomini, avviandosi verso il foyer per scambiare le impressioni sulla serata, ma, quel che stava loro più a cuore, ascoltare qualche battuta a mezza voce, sulla situazione politica, ora che con i tedeschi erano passati dalla padella alla brace.

Malgrado la calma piatta apparente, infatti, il fuoco covava sotto la cenere: molti aristocratici milanesi erano ferventi patrioti, appartenevano alla generazione che, insieme al latte materno, aveva assorbito l'idea di un rinnovamento della società, almeno in senso libertario, se non egualitario. L'ubriacatura napoleonica li aveva resi prudenti ma non vaccinati contro la restaurazione e soprattutto contro un governo liberticida e straniero.

La sufficienza con cui gli austriaci intendevano governarli, facendo a meno di loro e relegandoli alla prigionia dorata delle feste e delle iniziative culturali, come aveva fatto il Re Sole nel 1600 con la nobiltà francese, li offendeva indicibilmente.

Inoltre, il fascino dei principi romantici, esaltati da Madame de Staël nell'articolo Sulla maniera e sull'utilità delle traduzioni, per invitare gli intellettuali nostrani a svecchiarsi e ad abbracciare il nuovo credo, agiva come lievito anche nel loro malcontento facendo innalzare il livello dell'insofferenza al dominatore.

Federico e Alessandro trovarono il foyer pieno di spettatori entusiasti. C'erano tutte le premesse perché la Gazza ladra si rivelasse un autentico trionfo. Ma loro andavano in cerca d'altro, in quei minuti: un approccio veloce, in assoluta nonchalance, con certi amici, anch'essi aristocratici. Li trovarono, li salutarono cordialmente: dopo il rituale apprezzamento dell'opera, bastarono tra loro pochissime parole e qualche sguardo per confermare il luogo e la data della prossima riunione. Erano tutti affiliati alla Società dei Federati di cui Federico era stato il fondatore.

Dopo il patema d'animo, ispirato dalle disavventure di Ninetta, le festose scene finali dello scioglimento del dramma e del coronamento del sogno d'amore tra i due innamorati galvanizzarono il pubblico. Quando calò il sipario, all'unisono, milanesi e austriaci delle prime file si alzarono e cominciarono a battere freneticamente le mani esprimendo il loro entusiasmo con lo scandire senza interruzione il nome dell'eroe del momento: “Ro-ssi-ni!” “Ro-ssi-ni”.

Veniva giù il teatro perché molti battevano anche i piedi e il rumore divenne assordante quando comparve sul palco il musicista, commosso e chino davanti al pubblico a godersi il trionfo mentre le ovazioni non sembravano avere più fine. Fu necessario che i cantanti riprendessero qualche aria, si prodigassero nuovamente in ringraziamenti e inchini perché finalmente la gente cominciasse a defluire dal teatro.

Quando la carrozza si fermò nell'atrio di palazzo Trivulzio, un bellissimo plenilunio illuminava il porticato, gli alberelli d'arancio nei grandi vasi e la spalliera di gelsomino appena fiorito. Fu con quel profumo nelle narici che Vittoria, prima di ritirarsi col marito nella sua camera, sbirciò dalla porta socchiusa la sua primogenita serenamente addormentata. Riaccostò lentamente la porta.

Si sentiva felice della serata e della sua vita.

Il tempo deponeva a favore di Cristina e della sua bellezza. A dodici anni, aveva già il fascino e la grazia di una giovane donna: a differenza della madre, robusta e prosperosa, lei era alta e esile come un giunco, con occhi grandi, neri come la notte e una chioma abbondante, fluente, naturalmente mossa, che portava, con la scriminatura nel mezzo, semiraccolta o a chignon sullo splendido collo. Quel che colpiva l'osservatore era il contrasto tra il colore corvino dei capelli e delle sopracciglia e il candore della carnagione. In questa alternanza di bianco e nero spiccava il rosso delle labbra, ben disegnate e piene. La vita era sottilissima, le spalle leggermente cadenti, il seno piccolo e alto. Aveva ereditato il meglio delle caratteristiche fisiche dei suoi genitori.

La pubertà la imbarazzò, l'arrivo del menarca la sconvolse. Sua madre le aveva detto poco o nulla di quello che le sarebbe accaduto, delle trasformazioni interne del suo corpo; per fortuna Ernesta sopperì alla mancanza, le disse con chiarezza e semplicità ciò che le sarebbe successo tutti i mesi da allora in avanti e come affrontarlo. Allora si calmò e accettò la sua femminilità.

Lo studio, la musica, la pittura le riempivano le giornate: tutto la affascinava e la gratificava. Non c'era una disciplina o un'arte, in cui, applicandosi, non riuscisse e di cui non fosse disposta a scoprire la profondità e il valore. Dedicandosi a tali attività, il tempo volava e lei dimenticava, concentrata com'era, la sua corporeità trascurando anche di cibarsi o di dissetarsi.

Al contrario, le pesava enormemente partecipare al salotto di sua madre, dover conversare con gli ospiti, fingere di interessarsi ai discorsi spesso futili delle signore e signorine tutte agghindate, che si presentavano a palazzo, nei giorni stabiliti, allontanandosene soltanto diverse ore più tardi, non senza l'abituale consumazione di caffè e di pasticcini. In quelle occasioni, piuttosto che parlare del più o del meno o scervellarsi a trovare argomenti che fossero apprezzati dall' uditorio, preferiva mettersi al pianoforte. Così, mentre le mani affusolate e candide come la neve, danzavano sulla tastiera, lei poteva staccare la mente e viaggiare altrove, verso orizzonti più confacenti alla sua sensibilità e intelligenza.

Tra quelle ospiti, una soltanto, negli anni, l'aveva attratta per certe affinità elettive che gliela avvicinavano: era una sua omonima, la marchesina Cristina Trivulzio, lontana parente di suo padre, che proprio l'anno prima, a vent'anni, si era sposata con un marchese.

Tra di loro correvano quasi nove anni di differenza ma la simpatia e l'attrazione reciproche, quando si erano conosciute, erano state immediate. Questa cugina poi era in particolare sintonia anche con la sua Ernesta e lei le aveva sentite un giorno parlare sottovoce di politica e dir male degli austriaci.

Nell'estate precedente, qualche mese prima delle sue nozze novembrine, la ragazza le aveva scritto una bella lettera da Balbianino, dove si trovava in villeggiatura con la famiglia, confidandole un incontro importante, che sarebbe potuto essere decisivo per la sua vita, se i genitori avessero condiviso i suoi voti: quello con Silvio Pellico, giovane intellettuale di belle speranze e ardente patriota.

Quel nome non era ignoto a Cristina: si ricordò di averlo sentito da Alessandro, più volte e non escluse che egli fosse stato ospite dei suoi in tempi recenti. La ragazza le confidava di essere felice, come mai si era sentita in vita sua e lusingata dalle pressanti attenzioni del giovane. Le prometteva di rifarsi viva al più presto per raccontarle l'evoluzione della storia.

Ma, invece di una seconda lettera, nel mese d'ottobre, proprio in un giorno di pioggerella uggiosa, che intristiva i tigli del parco e spengeva i colori del cielo sotto una coltre grigiastra, a palazzo Trivulzio era arrivato un invito di nozze. Il cameriere l'aveva recapitato a sua madre mentre stavano per andare a tavola:

“Ah, si sposa la nostra Cristina! Il prossimo mese...”

“Con chi ...?” chiese lei sommessamente temendo una risposta sgradita

“Col marchese Giuseppe Archinto... lo conosciamo, vero, Alessandro?”

“Sì, certo, è una bella casata, ma di sentimenti austriacanti... lui, poi, non ha un carattere facile. Dicono che sia un tipo geloso e possessivo. Speriamo bene per la nostra Cristina... però ha la passione per la musica, è un bravo violinista, questo li può unire, anche lei è musicista... ti ricordi, Cris, l'ultima volta che è stata da noi, che bel duetto avete fatto insieme al pianoforte?” domandò il patrigno

“Sì, sì” rispose lei distrattamente, perché la notizia che quella cara ragazza, che pochi mesi prima le aveva confidato un suo innamoramento, dovesse sposarsi con un altro –sicuramente per obbedire alla famiglia− le riusciva intollerabile.

“Che c'è Cris?” le domandò la madre, che si era accorta del suo improvviso turbamento e dei pensieri scuri che la attraversavano come nubi di temporale

“Niente niente...” ma i suoi non le credettero, perché non toccò quasi cibo e chiese subito il permesso di ritirarsi.

Rivide Cristina Trivulzio il giorno del matrimonio: era bellissima in un abito stile impero in broccato di seta a fiorami, con i capelli biondi raccolti sulla sommità della testa, un piccolo cappello in tonalità col vestito e preziosi orecchini di brillanti che le illuminavano il viso. Ma gli occhi, quando incrociarono per un attimo i suoi, le parvero spenti, rassegnati ad una vita senza amore.

L'ottobre di quel 1820 fu particolarmente clemente, quasi un prolungamento dell'estate appena trascorsa. Nei parchi milanesi, dove ogni tanto si recava insieme ad Ernesta, per trovare scorci di paesaggio da rappresentare dal vivo, Cristina si riempiva gli occhi del giallo e dell'indaco dei piccoli fiori di croco disseminati nelle aiuole, della fiamma dei cespugli d'erica, del bianco perlaceo delle gardenie. Il loro profumo la rallegrava e la disponeva al buon umore.

Gradiva quella stagione più di altre perché la ricchezza delle sfumature cromatiche e olfattive la interpretava come un invito all'analisi complessa del reale, evitando semplicistiche soluzioni o giudizi superficiali su persone ed eventi.

Rientrava perciò a casa contenta, pronta a intrattenersi con i suoi e a far giocare Teresa, Virginia, Giulia, le sue tremende ma irresistibili sorelle, e il piccolo Alberto, che lei adorava per il viso d'angelo su cui stampava baci che lasciavano il segno.

Ma la sera del giorno tredici del mese tutto andò diversamente: un imperioso suono di campanello fece trasalire Vittoria, in pensiero già da un paio d'ore per lo strano ritardo del marito. Da quando, in giugno, aveva intrapreso la nuova attività di gestore della società di navigazione che operava sui fiumi e sui laghi lombardi, lui era molto indaffarato, ma mai aveva fatto così tardi senza avvertirla.

Perciò, vivamente preoccupata, si presentò personalmente al portone d'ingresso, incapace di dominare un minuto di più la sua ansia. Dalla carrozza scortata da poliziotti austriaci a cavallo scese barcollando Alessandro. Quando lo vide, la moglie si spaventò: sembrava invecchiato di dieci anni, col soprabito spiegazzato, il cilindro di sghimbescio sulla testa e una espressione di autentico terrore negli occhi.

I poliziotti biascicarono un discorso in cattivo italiano che suonò alle orecchie di Vittoria come un monito imperioso a non commettere corbellerie e ad essere grato alle loro illustri casate se finiva così, senza un arresto o peggio. Poi finalmente se ne andarono.

“Li hanno presi, li hanno arrestati” continuava a ripetere, in un ritornello ossessivo, tremando come una foglia, senza rispondere alle domande pressanti della moglie.

Non si cenò come le altre sere nella sala da pranzo; le bambinaie ebbero l'ordine di far mangiare in camera i bambini e di trattenerli lontano dai genitori.

Cristina, prima di ritirarsi, fu appena in tempo a sentire, finalmente, una risposta un po' più articolata uscire dalle labbra del patrigno:

“Silvio Pellico e Pietro Maroncelli... li hanno presi e portati via... li uccideranno: sono capaci di tutto!”

“Calmati! El primm che s'è casciaà l'è mort” ordinò la moglie ad Alessandro “e spiegami cosa c'entri con loro e cosa ti hanno fatto per essere ridotto in questa maniera!”

“Anch'io, anch'io ci sono nella società...”

“Quale società?”

“Quella dei Federati”

“Come hai potuto...? Con quattro figli e Cristina e me... non hai pensato alla famiglia? Va bene essere patrioti, amare l'Italia, sperare in un suo riscatto, ma mettere a repentaglio così la propria sicurezza e quella di tutti noi!” gridò Vittoria fuori di sé e intuendo davvero soltanto allora quello che avevano rischiato.

“Che ti hanno fatto?”

“Niente di grave, solo minacce. Sospettano ma non hanno prove. A meno che uno di loro non spifferi qualcosa, sono salvo... ma... quei poveri amici miei, che fine faranno?”

Vittoria lo aiutò a spogliarsi, a levarsi le scarpe, gli fece bere un infuso calmante e lo lasciò riposare, seduta a due metri da lui, mentre le fiammelle del candelabro giocavano a formare ombre sempre diverse sulla parete.

|

|

Biblioteca

|

Acquista

|

Preferenze

|

Contatto

|

|

|

|