|

Writer Officina Blog

Writer Officina Blog

|

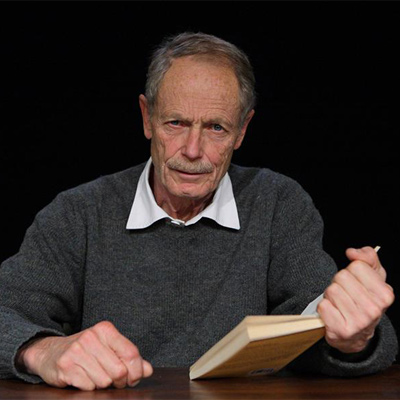

Erri De Luca. Nato a Napoli nel 1950, ha scritto narrativa,

teatro, traduzioni, poesia. Il nome, Erri, è la versione italiana

di Harry, il nome dello zio. Il suo primo romanzo, “Non ora, non

qui”, è stato pubblicato in Italia nel 1989. I suoi libri

sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in inglese, francese,

swahili, russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale

alcune parti dell’Antico Testamento. Vive nella campagna romana dove

ha piantato e continua a piantare alberi. Il suo ultimo libro è "A

grandezza naturale", edito da Feltrinelli.

Erri De Luca. Nato a Napoli nel 1950, ha scritto narrativa,

teatro, traduzioni, poesia. Il nome, Erri, è la versione italiana

di Harry, il nome dello zio. Il suo primo romanzo, “Non ora, non

qui”, è stato pubblicato in Italia nel 1989. I suoi libri

sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in inglese, francese,

swahili, russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale

alcune parti dell’Antico Testamento. Vive nella campagna romana dove

ha piantato e continua a piantare alberi. Il suo ultimo libro è "A

grandezza naturale", edito da Feltrinelli. |

Maurizio de Giovanni (Napoli, 1958) ha raggiunto la fama

con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi,

attivo nella Napoli degli anni Trenta. Su questo personaggio si incentrano

Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di

ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia, Vipera

(Premio Viareggio, Premio Camaiore), In fondo al tuo cuore, Anime

di vetro, Serenata senza nome, Rondini d'inverno, Il

purgatorio dell'angelo e Il pianto dell'alba (tutti pubblicati

da Einaudi Stile Libero).

Maurizio de Giovanni (Napoli, 1958) ha raggiunto la fama

con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi,

attivo nella Napoli degli anni Trenta. Su questo personaggio si incentrano

Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di

ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia, Vipera

(Premio Viareggio, Premio Camaiore), In fondo al tuo cuore, Anime

di vetro, Serenata senza nome, Rondini d'inverno, Il

purgatorio dell'angelo e Il pianto dell'alba (tutti pubblicati

da Einaudi Stile Libero). |

Lisa Ginzburg, figlia di Carlo Ginzburg e Anna Rossi-Doria,

si è laureata in Filosofia presso la Sapienza di Roma e perfezionata

alla Normale di Pisa. Nipote d'arte, tra i suoi lavori come traduttrice

emerge L'imperatore Giuliano e l'arte della scrittura di Alexandre

Kojève, e Pene d'amor perdute di William Shakespeare. Ha collaborato

a giornali e riviste quali "Il Messaggero" e "Domus".

Ha curato, con Cesare Garboli È difficile parlare di sé,

conversazione a più voci condotta da Marino Sinibaldi. Il suo ultimo

libro è Cara pace ed è tra i 12 finalisti del Premio

Strega 2021.

Lisa Ginzburg, figlia di Carlo Ginzburg e Anna Rossi-Doria,

si è laureata in Filosofia presso la Sapienza di Roma e perfezionata

alla Normale di Pisa. Nipote d'arte, tra i suoi lavori come traduttrice

emerge L'imperatore Giuliano e l'arte della scrittura di Alexandre

Kojève, e Pene d'amor perdute di William Shakespeare. Ha collaborato

a giornali e riviste quali "Il Messaggero" e "Domus".

Ha curato, con Cesare Garboli È difficile parlare di sé,

conversazione a più voci condotta da Marino Sinibaldi. Il suo ultimo

libro è Cara pace ed è tra i 12 finalisti del Premio

Strega 2021. |

|

Altre interviste su Writer

Officina Magazine

|

Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori

emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,

ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo

articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da

seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo

già formattato che per la copertina.

Manuale di pubblicazione Amazon KDP. Sempre più autori

emergenti decidono di pubblicarse il proprio libro in Self su Amazon KDP,

ma spesso vengono intimoriti dalle possibili complicazioni tecniche. Questo

articolo offre una spiegazione semplice e dettagliata delle procedure da

seguire e permette il download di alcun file di esempio, sia per il testo

già formattato che per la copertina. |

Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto

di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da

un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,

dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere

derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie

capacità senza la necessità di un partner, identificato nella

figura di un Editore.

Self Publishing. In passato è stato il sogno nascosto

di ogni autore che, allo stesso tempo, lo considerava un ripiego. Se da

un lato poteva essere finalmente la soluzione ai propri sogni artistici,

dall'altro aveva il retrogusto di un accomodamento fatto in casa, un piacere

derivante da una sorta di onanismo disperato, atto a certificare la proprie

capacità senza la necessità di un partner, identificato nella

figura di un Editore. |

Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,

arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel

DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti

di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli

della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle

favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia.

Scrittori si nasce. Siamo operai della parola, oratori,

arringatori di folle, tribuni dalla parlantina sciolta, con impresso nel

DNA il dono della chiacchiera e la capacità di assumere le vesti

di ignoti raccontastorie, sbucati misteriosamente dalla foresta. Siamo figli

della dialettica, fratelli dell'ignoto, noi siamo gli agricoltori delle

favole antiche e seminiamo di sogni l'altopiano della fantasia. |

|

|

|

|

|

|

Blog

|

|

|

|

Biblioteca New

|

|

|

|

Biblioteca All

|

|

|

|

Biblioteca Top

|

|

|

|

Autori

|

|

|

|

Recensioni

|

|

|

|

Inser. Romanzi

|

|

|

|

@ contatti

|

|

|

Policy Privacy

|

|

Serra delle Volpi

Serra delle Volpi

|

Sono le tre del pomeriggio e siamo a metà del mese di Giugno del 1955.

Sono le tre del pomeriggio e siamo a metà del mese di Giugno del 1955.

La scuola è finita da appena due giorni e io parto per una vacanza, che prevedo molto lunga: tutta l'estate.

Vado a Rocchetta Sant'Antonio da mia nonna materna Filomena; babbo mi ha accompagnato con la Topolino, a Trani: alla fermata dell'autobus per Cerignola, in piazza Bisceglie.

Fa caldo, e dove siamo in attesa non c'è un'ombra sotto la quale ripararci, non c'è neanche una tenda di un negozio abbassata.

Siamo in Puglia, e in questo periodo qui da noi non può essere diversamente.

Nel frattempo che aspettiamo l'autobus babbo continua con i suoi consigli e raccomandazioni, come del resto aveva già fatto lungo tutto il tragitto da Corato.

Mia madre invece, quando sono uscito di casa mi ha abbracciato e baciato più volte: qualche lacrima le ha solcato il viso.

E' la prima volta che viaggio da solo: non ho che sette anni solamente e neanche compiuti.

Mio padre Antonio, è proprio una brava persona; non è ingenuo e neanche uno sprovveduto, capisco però che è un po' preoccupato: sa che di me si può fidare, sa benissimo che avrei ascoltato e seguito i suoi consigli.

Lo capisco: del resto sono ancora un bambino, e non è usuale far viaggiare i bambini da soli.

Il viaggio, forse per quei tempi e per i mezzi allora in circolazione, era abbastanza lungo anche se appena di un centinaio di chilometri.

Era comunque un viaggio con troppe fermate, troppi cambi di autobus e

soprattutto troppi autisti a cui raccomandarmi.

Ho la sensazione che all'ultimo momento possa cambiare idea, non farmi più partire.

Il viaggio è lungo, e questo me l'aveva spiegato già in precedenza.

E' una vacanza che loro mi hanno promesso da tempo e gli accordi con nonna erano già stati presi.

Quante notti l'ho sognato questo viaggio.

In principio, come lo scorso anno, avevano deciso che mi avrebbero accompagnato loro, ma qualche giorno prima della partenza mia madre mi ha detto che, forse, non sarei andato a Rocchetta perché babbo non poteva più accompagnarmi, avrebbe avuto da fare più del solito.

Lo guardo dritto negli occhi mostrandogli tutto il mio timore, lui però intuisce e mi guarda: ha capito che forse sto per piangere, e subito mi rassicura accarezzandomi i capelli.

Comunque aspettiamo; babbo perciò continua a darmi indicazioni: “stai attento che a Cerignola, alla fermata del Duomo, devi scendere dall'autobus e aspettare quello per Candela che arriverà dopo un po'”.

“Quando poi sei arrivato alla stazione di Candela scendi e aspetta l'autobus della ditta Lapalorcia, che ti porterà a Rocchetta; lì, vai subito a casa di nonna”.

“Stai attento alla valigia, non fare arrabbiare nonna, fai il bravo mi raccomando!” continua, mentre io annuisco vivacemente volendo fargli capire che può stare tranquillo.

Arriva l'autobus: uno stridore di freni, uno sbuffo d'aria compressa e è fermo; le porte si aprono e l'autista scende.

Fine dei consigli e delle raccomandazioni, ancora una carezza e salgo. Sono l'unico, non c'è nessun altro che sale.

Mentre decido dove sedermi sento babbo parlottare con l'uomo: evidentemente mi sta affidando a lui.

Con un cenno d'intesa, si salutano; un ultimo saluto a me con la mano, e

le porte si chiudono: si parte.

Neanche un bacio: non me l'aspettavo e del resto non ne ho mai avuti da lui quando sono sveglio, e se per questo neanche da nonna.

Pochi viaggiatori: due uomini e tre donne, seduti ognuno per conto suo e suddivisi nelle due file di sedili al centro.

Per un attimo li osservo: una donna dall'aspetto giovanile si deterge la fronte con un fazzoletto: grande quel fazzoletto.

Uno degli uomini, cappello in testa e baffi alla Vittorio Emanuele, fuma.

Noto che tutti mi guardano: così piccolo viaggia da solo, credo stiano pensando; ricevo un sorriso da tutti e sorrido anch'io.

Mi siedo dietro l'autista vicino al finestrino.

Poggio la valigia sul sedile di fianco e con la destra tengo stretta la maniglia.

Adesso siamo fuori città, ho un'ottima visuale, guardo la strada scorrere, le manovre del conducente, il contachilometri generalmente fermo sui quaranta tranne in alcuni lunghi rettilinei dove la velocità del mezzo arriva sui cinquanta chilometri all'ora.

Il motore, avanti sotto il cofano, sembra che canti; anche l'autista canta: ”Grazie dei fiori”, una canzone cantata da Nilla Pizzi ho saputo in seguito.

Parlo all'autista: ”io devo scendere a Cerignola, vicino al Duomo!”; “va bene, lo so!” mi risponde, senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Dopo, niente, neanche una domanda.

Ogni tanto osservo gli altri: il fumatore fuma, quella col fazzoletto ha nel frattempo tirato fuori un ventaglio, che velocemente sventola; il resto niente, impassibili, sembrano di ghiaccio.

Dal finestrino vedo il paesaggio e contemporaneamente scorrere la campagna fatta prevalentemente di uliveti e vigneti; passiamo poi anche sul fiume Ofanto, che in quel punto mi sembra abbastanza largo.

Dopo cominciano a scorrere grandi distese di grano ormai maturo che sospinto da un leggero venticello ondeggia in più direzioni.

A Cerignola l'autobus si ferma: ”è qua che devi scendere” mi dicono tutti in coro; nel frattempo due di loro scendono con me.

“Stai attento” mi dice la signora col ventaglio, e poi: ”aspetta qua e non ti muovere” si raccomanda il fumatore, quello coi grandi baffi.

Loro due mi salutano con un ”ciao!”e io rispondo col mio ciao, poi si allontanano.

Non li ho mai più rivisti.

Ogni tanto ho pensato a loro e ai loro sorrisi; oggi non ricordo più i loro volti.

L'autista mi fa ciao con la mano, risale, e l'autobus riparte: destinazione Foggia; non è salito nessuno.

Alla partenza l'autobus mi investe con una nuvola di fumo. Istintivamente mi giro per evitare di respirarlo e vedo il Duomo.

E' enorme, mi sembra, e si affaccia su di una grande piazza: ha una cupola uguale a quella di San Pietro a Roma che avevo visto in cartolina.

“Bello!”, dico meravigliato mentre lo guardo, soffermandomi specie sulla cupola davvero imponente.

Aspetto, mi giro e mi guardo intorno; con me gira anche la valigia che adesso tengo stretta con la mano sinistra.

Sono mancino e mi piace esserlo; uso molto bene però anche la destra.

Molto vicino stanno passando due suore; le guardo, hanno lo stesso abito monacale delle suore del convento dei Cappuccini di Corato dove vado a scuola.

Mi guardano tutte e due, una mi sorride mentre l'altra, più anziana, no.

Istintivamente abbasso lo sguardo, passo la valigia nella mano destra e timoroso, sott'occhio, le vedo passare e allontanarsi.

Tiro un sospiro di sollievo ma non posso impedire ai ricordi, anche cattivi, di riaffiorare.

Primi giorni dall'inizio della prima elementare: suor Josè, in piedi davanti la cattedra, ci dice di scrivere la lettera “a”, prima dell'alfabeto, e di riempire una intera pagina del quaderno.

L'aveva dapprima scritta lei sulla lavagna; noi dovevamo solo copiarla e se possibile scriverla sempre meglio.

Io ero arrivato a riempire il terzo rigo della prima pagina quando all'improvviso uno schiaffo sulla guancia sinistra e poi uno repentino sulla destra mi colpiscono forte.

La matita mi sfugge di mano e cade a terra, piango e non capisco; alzo lo sguardo e la suora mi colpisce ancora dicendomi più volte: ”quella è la mano del demonio!!”

Torna a colpirmi, uno, due schiaffi ancora: continuo a piangere e non ho nessuna reazione se non quella di coprirmi il viso con le braccia.

“Si scrive con la mano destra!!” mi ripete, allontanandosi.

Mi guardo intorno, vedo i miei compagni ammutoliti e spaventati, nessuno fiata; hanno tutti, però, la fortuna di essere destrorsi.

La suora si avvicina, mi prende per il colletto e mi trascina fuori dall'aula.

”In castigo!” e ancora: ”nel corridoio, dietro alla Madonna!!”.

“Resta qui e non ti muovere!!” mi intima strattonandomi; poi ritorna in classe chiudendosi la porta alla spalle.

Resto solo, piango disperatamente e non capisco perché non si potesse scrivere usando la mano sinistra: che cosa centra il diavolo con la mano sinistra, mi chiedo ancora.

Mia madre non me l'aveva mai proibito, eppure era fortemente cristiana anche se non più praticante.

***Più in là vi racconterò il perché non lo fosse più.***

Soprattutto non capivo il perché di quella feroce punizione, perché tale era, nei confronti di un bambino di sei anni e per giunta inflitta da una suora.

A proposito di suore; mio padre aveva all'epoca una sua sorella, Maria, suora di clausura e pure Madre Badessa nel convento di Sant'Agata dei Goti in provincia di Benevento, e dato il suo spiccato senso dello humor amava per questo definirsi benevolmente come cognato di Gesù Cristo: visto che la chiesa definisce le suore come Sue spose.

Piangendo, alzo lo sguardo verso la Madonna; sono alle sue spalle, le giro intorno e guardo il Suo viso: smetto di piangere.

Mi faccio il segno della croce e recito l'Ave Maria: mia madre mi aveva insegnato a recitarla; mia madre, non suor Josè.

Nonostante avessi frequentato anche tre anni di asilo dalle suore, era stata mia madre a insegnarmela e non lei, che era una di quelle.

Adesso sono più tranquillo, mi guardo intorno: il corridoio è vuoto, sono solo.

Sto per aggiustarmi il colletto del grembiule che si era sganciato quando sento dei passi giù in fondo che si avvicinano; veloce torno dietro la Madonna.

Con la coda dell'occhio vedo avanzare, piano, una suora; lei sente il mio singhiozzare, alza lo sguardo e vedendomi mi sorride: è suor Franca.

Mi fa una carezza, mi prende le mani e mi chiede perché ero lì in castigo.

Rincuorato dal suo sorriso e dalle sue carezze, ancora singhiozzando le racconto quello che mi era successo.

Mentre le parlo guardo il suo volto pieno di tenerezza, e in questo la dolcezza infinita che emanano i suoi occhi; mi sembra così, di vedere in lei la Madonna: adesso, sentendo in me una tranquillità assoluta le parlo serenamente.

Mi tiene strette le mani tra le sue e resta per un attimo assorta.

Quando ho finito di raccontarle l'accaduto, lei con un'ultima carezza sui capelli, scompigliandoli, mi dice: “aspetta, torno presto”.

Poi, mentre lei si allontana io torno davanti alla Madonna guardandole il viso.

Certo è una statua che la raffigura, però noto anche nel suo volto quello che mi aveva colpito in suor Franca: la tenerezza.

E' tornata quasi subito con in mano un cioccolatino.

Mentre lo sto scartando, accarezzandomi ancora una volta e sorridendomi, mi dice: ”parlo io con suor José”; senza aggiungere altro si allontana.

Non ho mai odiato la suora degli schiaffi, non sono capace di odiare; da allora però non ho più scritto con la sinistra; sono destrorso, solo con la penna.

Fine del cattivo ricordo.

Poche vetture parcheggiate, pochissime in circolazione e solo qualche pedone o qualcuno in bicicletta: la piazza del Duomo è semivuota, forse per l'ora.

Qualche vecchio canuto col bastone stretto tra le gambe e la coppola in testa seduto davanti a un bar o una sede di partito o di un sindacato, erano le uniche persone che vedevo, ferme nelle vicinanze.

Nel frattempo arriva gente alla fermata.

Tutti mi guardano; altri viaggiatori penso, e tengo più stretta la valigia.

Arriva l'autobus e vedo dietro il parabrezza davanti al conducente il cartello di destinazione: Candela; è il mio, è questo che devo prendere.

E' più piccolo dell'altro e è vuoto; forse inizia proprio da qui la sua corsa.

Il conducente non ha una divisa ma indossa un camice, che porta sbottonato e una coppola.

Fischiettando, l'autista scende aprendo la portiera del lato guida, la sua, la destra, gira intorno al mezzo e salutando i nuovi arrivati si vanta con loro di essere in orario, come sempre.

Vedendomi e sollevandosi la coppola mi chiede: ”Dove vai tu? Viaggi da solo?”

“Si! rispondo prontamente, e lui: ”e brav lu guaglion!!, sali!” mi ordina mentre apre la portiera lato passeggeri.

“Devo pagare il biglietto” gli dico mentre metto la mano in tasca per i soldi; ”sali e non ti preoccupare!” mi fa lui.

Tutti sono rimasti fermi a sentire incuriositi, nessuno era ancora salito.

Sono il primo a salire e mi siedo ancora una volta, come prima, dietro l'autista; questo autobus ha una sola porta per i passeggeri: davanti.

I sedili sono rivestiti totalmente in pelle nera e già troppo caldi, quasi bollenti; l'autobus, forse, era stato parcheggiato al sole.

Appresso a me salgono una decina di donne: giovani ragazze prevalentemente e qualcuna di mezza età, che vanno a sedersi in fondo.

Tutte hanno un grosso fazzoletto legato a coprire la testa, indossano delle doppie calze di lana e scarponi chiodati ai piedi.

Ognuna porta con sé un grosso fagotto formato da un telo in cotone di vari disegni e colori, i cui angoli in diagonale e annodati tra loro fungono da manico.

Sono braccianti, contadine a giornata; ognuna ha anche una falce, di quelle che si usano per mietere il grano.

Salgono, dopo, anche tre uomini tutti con la coppola; uno di essi, claudicante, sulla sessantina, si aiuta con un bastone.

Questi mi fa cenno che per la sua infermità vuole sedersi al mio fianco; sposto subito la valigia mettendomela sulle gambe.

Per ultimo sale l'autista, chiude la porta, saluta tutti, e siede alla guida dicendo: ”si parte!!”.

Attraversiamo la città e poi l'autobus prende a sinistra la provinciale per Candela.

Su ambo i lati della strada, uliveti che scorrono veloci; non c'è traffico, sorpassiamo solo un traino tirato da due muli.

Guardo i muli e i loro finimenti: questi ultimi tutti finemente lavorati, specie quelli del mulo attaccato sotto le stanghe.

Il vecchio al mio fianco mi chiede come mi chiamo, e dove vado.

La sua voce è rauca e parla lentamente; è una persona sofferente e mi limito perciò a rispondergli brevemente.

Lui, ha il bastone dritto tra le gambe: una, la destra, completamente distesa e rigida; le mani, invece, incrociate sul manico.

Forse, da maleducato, gli chiedo perché ha la gamba distesa, perché zoppica.

“Una ferita di guerra al ginocchio: a questa gamba distesa” indicando la destra, “non ho più il ginocchio” risponde.

“Quale guerra” gli chiedo; ”la prima, la grande guerra mondiale” mi risponde, ”avevo vent'anni” continua dopo un attimo.

“Anche mio nonno materno Antonio vi ha partecipato; era nella sanità, era uno di quei soldati che con la croce rossa al braccio giravano per i campi di battaglia a raccogliere feriti” rispondo.

“Me lo ha raccontato mia madre” continuo.

Annuisce col capo e dice: ”può darsi che abbia soccorso anche me”.

“Può darsi” rispondo e proseguo: ”mio nonno è morto qualche anno fa”.

E' rimasto pensieroso e non ha più parlato.

Per il caldo e per i calzoni corti le gambe, a contatto con la pelle nera dei sedili, sudano e perciò ogni tanto mi sposto leggermente sperando di avere più fresco.

Le donne dietro, parlano a gran voce e a volte, su qualche critica o battuta comica, ridono a più non posso.

Riprendo a guardare la strada; adesso è dritta all'orizzonte, gli uliveti piano piano cedono il posto ai campi di grano.

Belli i campi di grano, biondi a Giugno, ondeggianti e cullati dal vento; uno spettacolo che ancora oggi mi affascina.

E' lunga la strada per Candela, e anche deserta; le donne intanto, dietro iniziano a cantare: canti popolari della tradizione contadina.

Cantano anche gli uomini, autista compreso, ma non il mio vicino.

Uno tira fuori l'armonica e prende a suonare: è bravo credo, e per me comunque quel suono è piacevole.

Attratto mi giro poggiando le ginocchia sul sedile, mi sollevo guardo e sorrido.

Gente allegra e spensierata, e si vede; eppure sono braccianti, gente costretta e abituata a duri lavori, e forse a scarsi salari.

Vanno al lavoro chissà dove a mietere il grano; lavoro duro, da fare sotto il sole cocente, eppure cantano: maschi e femmine, almeno su questo autobus sono allegri.

Sembra, specie le donne, che non abbiano pensieri o preoccupazioni.

Sicuramente vedo che sono contenti di andare a guadagnarsi - il pane - sia pure con un duro lavoro, comunque un lavoro, come quello del mietitore.

Ho pensato in questo frangente che anche gli operai della falegnameria sotto casa mentre lavorano di pialla cantano spesso.

Canzoni inventate al momento parafrasando vecchi motivi famosi anche in epoca fascista così come del resto canticchia con piacere anche mio padre.

Continuo a ammirare i campi e l'orizzonte adesso non è più piatto.

Cominciano a delinearsi alte colline dove per la maggiore forza del vento il grano ondeggia di più, come un mare in tempesta.

Fermata di Borgo Libertà-Torre Alemanna: un piccolo borgo abitato da contadini e piccoli proprietari terrieri, con un bar, una scuola elementare, un negozio di alimentari, una chiesetta e un'antica torre quadrata costruita da tedeschi secoli addietro.

Qui, scende il mio vicino; istintivamente mi sposto di lato per fargli spazio e lui, non senza fatica, si alza e mi porge la mano stringendo forte

la mia.

Mi saluta con un sorriso: ”arrivederci” mi dice; “arrivederci” rispondo; piano, aiutato dall'autista, scende e si allontana.

Non ho mai più incontrato quell'uomo, però ogni volta che passo di lì anche in autostrada mi ricordo di lui.

L'autobus riparte e le donne riprendono a chiacchierare.

Due di esse, giovani, vedo che mi stanno osservando, e dopo essersi scambiate qualche parola mi fanno cenno di avvicinarmi a loro.

Una mi chiama per nome: ”Franco!!”, mi alzo chiedendomi come fa questa a conoscere il mio nome.

“Si!!” fa lei: “tu sei Franco il nipote di padrona Filomena!”; annuisco e riconoscendo quasi subito la sua voce grido il suo nome: ”Rosetta” dico, “tu sei Rosetta!”; “si sono io!” mi risponde.

Lei si alza e io le corro incontro; mi abbraccia e mi dà un bacio in fronte e uno sulla guancia, stringendomi di più a sé.

“Sei diventato grande, sei un giovanotto adesso; ti ricordi di me? Lo scorso anno alla masseria di Valle Traversa, ad Ascoli Satriano? C'ero anch'io per la mietitura!” mi dice guardando le sue compagne che anch'esse sembrano sorprese.

“Torno di nuovo là con le mie compagne, domani iniziamo a mietere l'avena” continua baciandomi ancora.

“Io vado a Rocchetta a stare tutta l'estate con nonna, può darsi che più in là veniamo anche noi alla masseria” concludo.

E così lei ha cominciato, facendomi sedere sulle sue cosce, a raccontare alle sue compagne, quelle nuove, la passata stagione.

Racconta di quando la sera, dopo il lavoro, si cenava e si ballava a suon di fisarmonica; c'era un ragazzo e c'è anche questa volta, dice sicura, che la sa suonare molto bene.

Stringendomi a se sento le sue tette premermi contro; Rosetta, continua

nei suoi racconti cercando da me ogni tanto conferma.

Con lo sguardo rivolto alle compagne, annuisco.

E' una ragazza carina Rosetta, capelli castano scuri, occhi grandi e luminosi, pupille scure, labbra carnose non molto grandi, naso piccolo e grazioso, all'insù.

Ha venticinque anni, viso sincero, non alta ma carina; continuerà a fare la bracciante se non troverà prima o poi un buon partito.

Mi piace questa posizione in cui mi trovo; purtroppo però non dura poi tanto: l'autobus a un certo punto ha cominciato a rallentare fino a fermarsi.

Si è fermato all'altezza di un viale interpoderale sulla destra, che inerpicandosi sulle colline porta in agro di Ascoli Satriano.

Prima di scendere Rosetta mi dà un ultimo bacio: ”ci vediamo allora, ciao!”; “può darsi, ”ciao!” rispondo un'ultima volta.

E' lì fermo, un carro agricolo che sta aspettando proprio loro; ci sono due muli attaccati e un uomo, frusta in mano, che li tiene.

Tutti tranne me sono scesi dall'autobus.

Il carro è un carro grande, di quelli usati per il trasporto delle fascine di grano mietuto dal campo all'aia dove poi, una volta approntati i grandi covoni, si aspetta che arrivi e che venga piazzata la trebbiatrice.

Durante la trebbiatura, quegli stessi carri sono adibiti al trasporto della paglia.

Restando in piedi nell'autobus li ho visti salire sul carro; le donne dietro, sedute sul pianale, gli uomini in piedi, poggiati alle sponde.

L'autista scambia qualche battuta col carrettiere poi saluta tutti e risale, si riparte.

Vedo Rosetta che con la mano mi saluta un'ultima volta e io allo stesso modo rispondo, mentre velocemente l'autobus si allontana, e il carro è sempre più piccolo e lontano; dopo una curva, è sparito.

Rosetta, non l'ho mai più rivista.

E' strano, ma ancora adesso le persone che ricordo più volentieri e con piacere, anche se con un pizzico di nostalgia per il tempo passato, sono proprio quelle che poi non ho mai più incontrato.

Poco dopo arriviamo alla stazione di Candela: è sulla linea Foggia-Potenza-Avellino.

Scendo, mi siedo sul marciapiede di fronte, e la guardo: è una stazione di campagna lontana dal paese, più a valle e isolata: niente intorno, solo campi di grano e non c'è nessuno.

L'autobus è fermo col motore spento, e l'autista seduto sul predellino fuma.

Io, seduto sul marciapiede bollente e con la valigia stretta tra le gambe, aspetto.

Poco dopo, mentre l'autista continua a fumare, mi alzo in piedi, giro lo sguardo e in alto sulla collina vedo il paese.

Un bel panorama: caratteristica comune del resto a tutti i paesini abbarbicati in collina nell'appennino italiano.

Immagino, oltre, Rocchetta e casa di nonna e la vigna di Serra delle Volpi e la masseria di Valle Traversa.

Dal lato opposto, in cima a una collina, vedo una masseria; sull'aia uomini e donne affaccendati; sotto di essa, più a valle, animali al pascolo.

Intorno, sempre e solo campi di grano, biondo con le spighe nere che anche qui ondeggia carezzato dal vento.

L'aria è ancora calda: faccio due passi avanti e indietro senza allontanarmi dall'autobus e tenendo sempre d'occhio la valigia.

Una lucertola sbuca attraverso l'erba ormai secca, e con un guizzo fulmineo acchiappa un insetto che subito divora.

Resto fermo a guardarla: anche lei è ferma e volge il suo sguardo nella mia direzione; ogni tanto piega la testa da un lato all'altro, e sospesa sulle zampe respira velocemente.

Non ha la coda: sicuramente lasciata cadere per sfuggire e non essere a sua volta vittima di qualche predatore.

Strombazzando, arriva l'autobus della ditta Lapalorcia che finalmente mi porterà a Rocchetta.

Si ferma: anche adesso l'autista scende fischiettando e si saluta calorosamente con l'altro.

L'autobus è vuoto, nessun passeggero; i due parlottano a lungo con grandi gesti esplicativi muovendo alternativamente le braccia, le mani e la testa: coppola compresa.

A volte parlano sottovoce, altre a voce alta e comunque sempre in dialetto; una risata ogni tanto ravviva il colloquio tra i due.

Poi, quest'ultimo, mi fa cenno di salire; io, prima chiedo di pagare il biglietto.

All'unisono e a voce alta, mi ordinano di lasciar perdere; mi fanno un regalo, dicono: non ci sono controllori su queste linee, e questo è un loro regalo a un ragazzino coraggioso che viaggia da solo.

Allora salgo mentre loro si scambiano i soliti saluti, con ossequi alle rispettive signore, dopodiché ognuno prende posto alla guida del rispettivo autobus.

Nessun passeggero su quello che ritorna a Cerignola, mentre sono solo io su quello per Rocchetta.

Come al solito mi sono seduto davanti: così come ho già detto, vedo meglio la strada e il panorama che qui si fa più interessante.

L'autobus adesso è ancora più piccolo e più lento, si arrampica su per la strada in salita con notevole sforzo.

Qui le curve sono a gomito, sono tornanti, e ogni volta l'autista accelera al massimo e suona a lungo il clacson perché spesso non c'è visuale, non si vede chi viene in senso contrario.

Il suono è tipico e distintivo degli autobus: mi piace sentirlo, a me porta allegria.

Sempre in salita attraversiamo il paese; vedo asini carichi delle loro bisacce con uomini o con donne in groppa: all'amazzone.

Tutti camminano lentamente, sereni nei loro movimenti.

In quest'epoca non c'è fretta, tutto si svolge naturalmente e con i tempi giusti.

Vedo anche donne a piedi camminare con in testa, protette da un panno arrotolato, un barile per l'acqua e altre invece con un grosso cesto pieno di chissà cosa.

Come facciano a tenerli in perfetto equilibrio mi chiedo, e rivolto all'autista gli pongo la domanda.

“E' questione di pratica: tutto il peso forza sul collo e questo per sopportarlo deve essere forte e ben fermo”.

A conferma difatti ne ho vista una girarsi, e per farlo ha girato tutto il corpo.

All'uscita del paese, sulla destra, c'è un'edicola votiva con cinque croci; quella al centro è più grande mentre quelle ai lati più piccole, a scalare.

A fianco c'è la strada, che con una leggera curva a destra inizia subito in discesa.

Curve e contro curve anche a gomito si susseguono una dopo l'altra.

Questa volta oltre al clacson sono i freni a lavorare anziché l'acceleratore.

Panorama fantastico e di ampia visuale adesso che siamo già in altura.

Un mare di grano ci circonda e in lontananza già vedo Monte Calvario: un'alta collina che vista da qui nasconde completamente Rocchetta e che in cima ha una grossa croce in ferro.

Giù nella valle, a fine della discesa c'è la masseria san Gennaro, nome a me non nuovo, e l'omonimo ruscello che la costeggia.

Questa masseria non è distante dalla strada e perciò si vedono bene alcune persone sull'aia; con loro dei bambini, che giocano correndo inseguiti da un cane.

Attraversiamo il ponte sul ruscello e la strada riprende a salire.

Poco prima del ponte c'è sulla sinistra, e costeggia la strada, una enorme roccia bianca chiamata in dialetto locale: Preta Longa (Pietra Lunga); poco dopo, a destra, un vialetto che attraversando il ruscello porta alla masseria.

L'autobus riprende a arrancare; a ogni curva un suono di clacson e un cambio di marcia con doppietta e il motore che torna a rombare.

Si sale: parte del paesaggio che prima vedevo dal basso comincio adesso a vederlo dall'alto, e man mano si sta facendo più interessante e più bello.

Il sole comincia a calare: a metà strada su una curva a destra c'è una stazione di pompaggio dell'Acquedotto Pugliese che manda l'acqua a un serbatoio interrato sul monte dal quale poi per caduta, questa entra nella rete idrica del paese.

Il custode che è anche addetto al funzionamento, staziona in piedi e a gambe incrociate appoggiato allo stipite; vedo che si sta godendo un buon sigaro.

L'autista suona più volte per salutarlo; poi, all'improvviso decide di fermarsi: stridore di freni, una brusca sterzata e il mezzo è fermo in una nuvola di polvere.

Si salutano con trasporto, è chiaro che sono veri amici e probabilmente di vecchia data.

Io rimango sull'autobus a guardare, mentre loro parlottano; poi, il custode si avvicina e mi chiede come mi chiamo e da dove vengo.

Sorpreso rispondo titubante, e lui di rimando mi chiede: ”tuo padre per caso si chiama Antonio?”.

“Si!” rispondo”, mia madre è di Rocchetta: si sono conosciuti durante la guerra” prolungo, e lui: ”lo so!”.

“Conosco tuo padre, e di Corato conosco anche un suo amico col quale tempo addietro ho lavorato assieme per delle opere nel canale principale dell'acquedotto”.

“Quando torni a casa porta i saluti da parte mia” conclude.

Detto questo mi stringe forte la mano quasi a frantumarmela, e con un “ciao!” mi saluta.

Ripartiamo, la strada è ancora più in pendenza e il motore ruggisce.

Sono in piedi, ansioso di vedere da un momento all'altro il paese.

Passiamo davanti a un fontanile, in curva sulla sinistra; ci sono alcune donne che lavano panni e altre che riempiono di acqua barili in legno legati poi al basto di un asino.

Dietro, si innalza interamente ricoperto da ginestre in fiore il lato più ripido di Monte Calvario.

Continuiamo e finalmente dopo una stradina sulla destra e poco più avanti sulla sinistra c'è la vigna di “scialacca”; dopo si intravedono le prime case del paese.

Ancora una curva a sinistra, l'ultima, con sulla destra ben piantata una piccola croce di ferro, e vedo Rocchetta.

Aveva ragione mio padre quando mi aveva raccontato della sua prima volta a Rocchetta.

Era Sergente del Regio Esercito e guidava un camion militare: non riuscendo per lungo tempo dopo Candela a vederlo, si chiedeva dove mai fosse questo benedetto paese.

Non immaginava neanche lontanamente che quel paese sarebbe rimasto per sempre nella sua vita.

Là avrebbe incontrato la donna del cuore, la compagna della sua vita, mia madre.

Sono felice, salto, e il cuore mi si riempie di gioia: vedrò mia nonna, i miei zii, i miei cugini.

Immagino quando, una volta lì, andrò in campagna, vivrò all'aria aperta, giocherò col cane, inseguirò le galline, andrò a dorso d'asino: stupendo.

Chiedo all'autista di fermare davanti casa di nonna, è lì che vorrei scendere, non alla fermata giù in piazza.

Lui con un cenno del capo acconsente, e senza che gli abbia detto dove ferma il mezzo proprio nel posto giusto; così, ringraziandolo, lo saluto e scendo.

L'autobus è andato; guardo la casa: la grande porta è chiusa, nonna non c'è.

Una bambina passa e mi saluta: ”ciao Franco!”, “ciao Carmela!”, rispondo; lei mi sorride e corre via.

Il barbiere di fronte, mastro Paolo, smette di suonare la fisarmonica e mi dice: ”la nonna è andata alla vigna: ha lasciato detto che se vuoi puoi raggiungerla lì”.

”La vigna”: è una proprietà di nonna in contrada Serra delle Volpi, è un terreno abbastanza esteso con una piccola parte costituita da vigneto e una casa rurale su due livelli con accanto un boschetto di olmi.

Nonna, l'ha ereditata da suo padre.

Strano, mi chiedo: io non mi sono presentato e lui sa chi sono.

Sono perplesso, non so che fare, la valigia ora è un problema.

“Lasciala qui” mi fa lui, ma non rispondo; tergiverso indeciso, lì fermo sull'uscio. Mentre penso che fare, sento i discorsi che lui fa con i suoi clienti: parlano di politica, di terra ai contadini, del Partito Comunista e della Democrazia Cristiana, di Nenni, Fanfani, Moro e Andreotti, chi a favore e chi contro.

Qualcuno parla degli Americani e dice che ”senza di loro in Italia, e con la guerra persa, oggi staremmo nella merda e forse saremmo ancora fascisti!”.

Qualcun altro invece dice: “l'Unione Sovietica è il paradiso dei lavoratori, lì si sta veramente bene, il lavoro è assicurato e non c'è bisogno di emigrare!”.

Il tono della discussione è alto, e su certi argomenti chi crede di avere ragione grida di più.

Questa è una caratteristica dell'Italia meridionale: parlare a voce alta, sempre.

Provate, oggi, a sedervi al tavolo di un bar magari in presenza di tre o quattro persone e sentirete, specie se mamme accompagnate da bambini, le loro urla.

Si sente di tutto: da cosa prepareranno per il pranzo ai difetti o pregi dei loro mariti, fidanzati o mogli, dal vestito che ha comprato quella, alle scarpe di quell'altra.

Sentire e assistere a tutto ciò a volte è simpatico, altre scocciante, ma così è.

Va bene, ho deciso, gli lascio la valigia all'ingresso e vado.

Prendo a correre verso la vigna, la strada adesso è in discesa; sto uscendo dal paese quando, proprio dall'ultima casa sulla sinistra sta uscendo un uomo, alto e con un gran paio di baffi.

Calza stivali neri e veste una divisa grigioverde che gli dà, a me sembra, l'aspetto militare di un alpino: il cappello difatti pur senza la penna, ha la stessa forma.

Vedendomi correre si ferma a guardarmi, e in dialetto mi apostrofa: “nè lu npot r zà F-lumena: lu bares, lu mangia carn r ciucc! Andò vai, accussì r pressa, andò curr?”(Oh, il nipote di Zia Filomena: il barese, il mangia carne di ciuccio, dove vai così di fretta? Dove corri?).

Io che il dialetto di Rocchetta lo capisco benissimo: “Alla vigna, dalla nonna” rispondo in perfetto italiano, continuando a correre.

Subito dopo, prendo la stradina a sinistra che porta alla vigna: è in discesa e sterrata.

Corro felice e leggero, la camicia si gonfia per il vento, mi piace e corro più veloce; sgancio un altro bottone sul petto, così la camicia è ancora più gonfia.

Sto attento a non inciampare: c'è un solco abbastanza profondo, scavato dalle piogge al centro della strada; mentre corro, contemporaneamente mi diverto anche a saltarlo da un lato e dall'altro.

Prendo una scorciatoia, una sorta di mulattiera in forte discesa e vado giù; a mezza collina, esattamente dove durante la guerra era caduto un aereo americano, vedo la casa rurale e l'asina di nonna, Cerasella, legata a un olmo.

Finalmente sono arrivato: adesso però ho il fiatone.

Il vignaiolo è seduto sul sedile in pietra accanto alla porta e con molta calma, vedo, sta riempiendo la sua pipa di tabacco, che ha preso dal suo panciotto; mi guarda, sorpreso dal mio arrivo non mi riconosce.

Non vedo nonna, prima di cercarla mi fermo e cerco di riprendere fiato.

L'uomo, vecchio, sicuramente più che ottantenne, ha grandi baffi ormai bianchi, è vestito con un completo di velluto a coste color giallo oro, una camicia bianca, panciotto e fazzoletto legato al collo, entrambi neri.

Appena ha acceso la pipa, tirando la prima boccata con la mano mi fa un cenno indicandomi dov'è nonna: giù, dalle galline.

Io, prima di muovermi per andarle incontro, continuo a guardarlo: le sue scarpe sono alte, massicce e chiodate, da campagna; in testa ha una sorta di paglietta tipo panama.

La pipa ha il fornello in terracotta e raffigura la testa di un gufo, la canna del bocchino ricurva e piuttosto lunga è in bambù.

L'uomo, fuma e aspetta; accanto a se ha un bastone e un fagotto nel quale penso ci siano i suoi panni da lavare.

Giù nella stalla, sento nonna gridare: una gallina rimasta fuori, non vuole saperne di entrare; di corsa sono sceso e andandole dietro e sospingendola a braccia aperte l'ho costretta, seguendola, a entrare nel pollaio.

Nonna mi ha visto: neanche una parola, è arrabbiata; fermatasi, si riannoda il fazzoletto sul capo e poi chiude il portone.

L'ho aiutata a impostare come puntone a ogni battente, quelle che rimanevano di due mitragliatrici, corpo e canna in un sol pezzo, molto pesanti.

Erano state queste due delle mitragliatrici di quell'aereo americano carico di soldati e ausiliarie, che era caduto sfiorando il casolare una sera di Ottobre, esattamente il giorno

14 del 1944.

Mia madre mi aveva già raccontato di quel tragico evento.

Era stata lei per prima dal paese a sentire il rombo dei motori che diventava sempre più forte, e poi il boato dell'impatto.

Dal balcone, indirizzata dal forte bagliore che squarciava le tenebre, lei aveva capito: l'aereo era caduto proprio vicino se non addirittura sul casolare di Serra delle Volpi.

C'era in campagna quella sera, in compagnia del vignaiolo, suo fratello più piccolo e lei, sorella maggiore, temendo il peggio e vincendo tutte le resistenze di nonna, vi si era precipitata a rotta di collo.

Fu una delle prime, col cuore in gola, a accorrere.

Per fortuna il fratellino e il vignaiolo erano salvi.

Il casolare era stato sfiorato di poco visto che l'aereo aveva impattato un centinaio di metri più avanti, a metà della collina.

Il velivolo, o meglio quello che ne restava, era distrutto; diversi corpi di uomini, e di una donna in uniforme, sparsi tutti intorno.

Tra i molti cadaveri c'era qualcuno che rantolava; una ragazza con il cranio spaccato e gli occhi aperti, raccontò mia madre, sembrava fosse ancora viva ma era morta.

Altri particolari della tragedia non me ne ha mai raccontati, neanche da adulto.

Ho sempre capito che per lei, una ragazza di 24 anni all'epoca, quella era stata un'esperienza molto triste e la scena uno spettacolo raccapricciante.

Una tragedia, una tra le tante di quel periodo, mi ha sempre detto.

Dopo aver chiuso bene il portone, nella semi oscurità siamo saliti al piano superiore: c'è una scala in legno per salire, una volta fuori ho visto il vignaiolo tranquillo e ancora seduto continuare a fumare.

Mi ha molto colpito il suo atteggiamento calmo e paziente nell'attenderci; deve andare a casa, ma sembra non avere nessuna fretta e difatti come ho potuto constatare, non ne ha.

Nessuno aveva fretta all'epoca; oggi corrono tutti, tranne qualche anziano, me compreso.

La verità è che lui non può andare via senza prima aver salutato e preso congedo da noi.

E' così dopo aver smesso di fumare rivolgendosi a nonna dice: "allora padrona Filomena, io me ne vado ci vediamo domani”.

Senza attendere risposta ha svuotato la pipa battendola leggermente sul sedile, si è alzato e l'ha messa in tasca.

Ha preso il fagotto e aiutato dal lungo bastone da pastore si è incamminato a piedi; ho pensato: la salita per il paese sarà dura per lui, ma questo sembra non preoccuparlo.

Nonna ha ancora qualcosa da fare e io approfitto per giocare: solletico i baffi all'asina che come reazione starnutisce, mi faccio rincorrere dal cane più volte cercando anche di nascondermi, inutilmente, nel boschetto di olmi.

La cagnetta, che ho già visto e accarezzato lo scorso anno, mi ha subito riconosciuto venendomi incontro scodinzolando, e senza abbaiare.

Immersa e quasi nascosta tra gli alberi c'è una baracca in legno verniciata di grigio su ruote in ferro: lì gioco a nascondino col cane.

Questo non ha nessuna difficoltà a trovarmi nonostante io resti in assoluto silenzio.

Mio nonno aveva piantato quel fitto boschetto anni prima; era stato lungimirante dato che in tutta la zona non c'erano, e non ci sono tutt'ora, altri alberi da ombra.

Nel cielo ci sono enormi nubi adesso: Cumuli, mi pare si chiamino; mi sdraio sull'erba e fantastico nell'immaginare il profilo di alcune di queste nuvole.

In una di esse vedo il profilo della testa di un leone, nell'altra quello di un cane; metto le mani davanti agli occhi mimando un binocolo, in maniera da eliminare la restante parte di ogni nuvola.

All'improvviso una coppia di falchi, poiane credo, attira la mia attenzione.

Resto come incantato ad ammirarle, da come sono così possenti ed eleganti, volare alte nel cielo.

Sono enormi e a volte volano basse, con le ali distese e immobili; volano in circolo, e compiono ampi giri emettendo frequenti richiami.

Poi, sfruttando ancora quel che rimane della corrente ascensionale, dopo un po' salgono più in alto e si allontanano verso Ovest.

Il sole è proprio basso ormai, il tramonto è vicino, bisogna affrettarsi: nonna ha finito le sue faccende e mi chiama.

L'aiuto a bardare Cerasella mettendole addosso - la Varda - il basto e poi la bisaccia, riempiendone dopo una sacca di ceci freschi e l'altra di un piccolo paniere pieno di amarene.

Nonna nel frattempo ha chiuso la porta, nascondendo la chiave in un posto segreto, e sorridendomi mi ha detto ”andiamo”: l'unica parola rivoltami sino a quel momento.

Ho accostato l'asina a un terrapieno e nonna è montata su, all'amazzone.

Con un “iah!” e un colpo di briglie sulle grandi orecchie l'asina, scuotendo la grossa testa per il colpo ricevuto, si è mossa incamminandosi; io dietro, seguo a piedi.

La strada, prima in falso piano, dopo una curva a sinistra comincia a salire con forte pendenza; adesso vedo nuovamente Rocchetta.

Da questo punto la visione panoramica è quella di un paesino che circonda e si inerpica su per una ripida collina a mo' di piramide con in cima il centro storico e la zona antica terremotata dal 1930, sormontate a loro volta da un antico castello.

Rimango sempre estasiato ogni volta che mi capita di vedere il paese da quella angolazione, anche se oggi non è più quello affascinante dell'epoca che sto raccontando.

C'è silenzio intorno a noi: solo il lieve rumore degli zoccoli ferrati di Cerasella che lenta, cammina al passo.

Guardo il paese: adesso qualche luce vi si accende e la strada intanto diventa sempre più ripida e faticosa, comincio a respirare più veloce.

Allora prendo la coda e mi attacco avvolgendone la punta intorno alla mano, mi lascio tirare.

Il sole, nel frattempo è tramontato dietro una collina; c'è ancora abbastanza luce, non siamo proprio al crepuscolo.

In lontananza si sente il suono di una campana, è l'ora dei Vespri.

Nonna, da una tasca della lunga gonna prende la coroncina e comincia a recitare il Santo Rosario.

Io, sempre attaccato alla coda, continuo a guardare il paese; molte più luci si sono accese: da lontano, adesso sembra un presepe.

Stiamo per abbandonare la strada sterrata quando d'un tratto sento che l'asina tira su con forza la coda e spernacchia.

Mi giro, e vedo che questa sta defecando; rapido mi sposto di lato per non essere investito dai suoi escrementi: un fetore mi investe, istintivamente giro la testa e con l'altra mano mi turo il naso.

Cerasella continua a camminare flemmatica e costante nel suo passo; siamo adesso, sulla provinciale: è asfaltata di recente, bella, larga e quasi pianeggiante.

Poco prima nonna mi ha fatto salire davanti a lei, sul garrese.

Adesso sono più in alto; non sono mai salito prima d'ora a cavallo sia pure di un'asina: le gambe scoperte, per via dei pantaloncini corti, a contatto diretto col corpo dell'animale mi permettono di sentire i movimenti della sua muscolatura.

Non so perché ma a un certo punto, e mi prende alla sprovvista, l'asina abbassa velocemente il collo fino quasi a toccare l'asfalto col muso.

Starnutisce fortemente, il suo corpo vibra tutto e io le sto scivolando sulla testa; nonna, rapidamente mi trattiene cingendomi alla vita.

Ho avuto paura, d'un tratto davanti a me ho visto il vuoto. |

|

Biblioteca

|

Acquista

|

Preferenze

|

Contatto

|

|

|

|